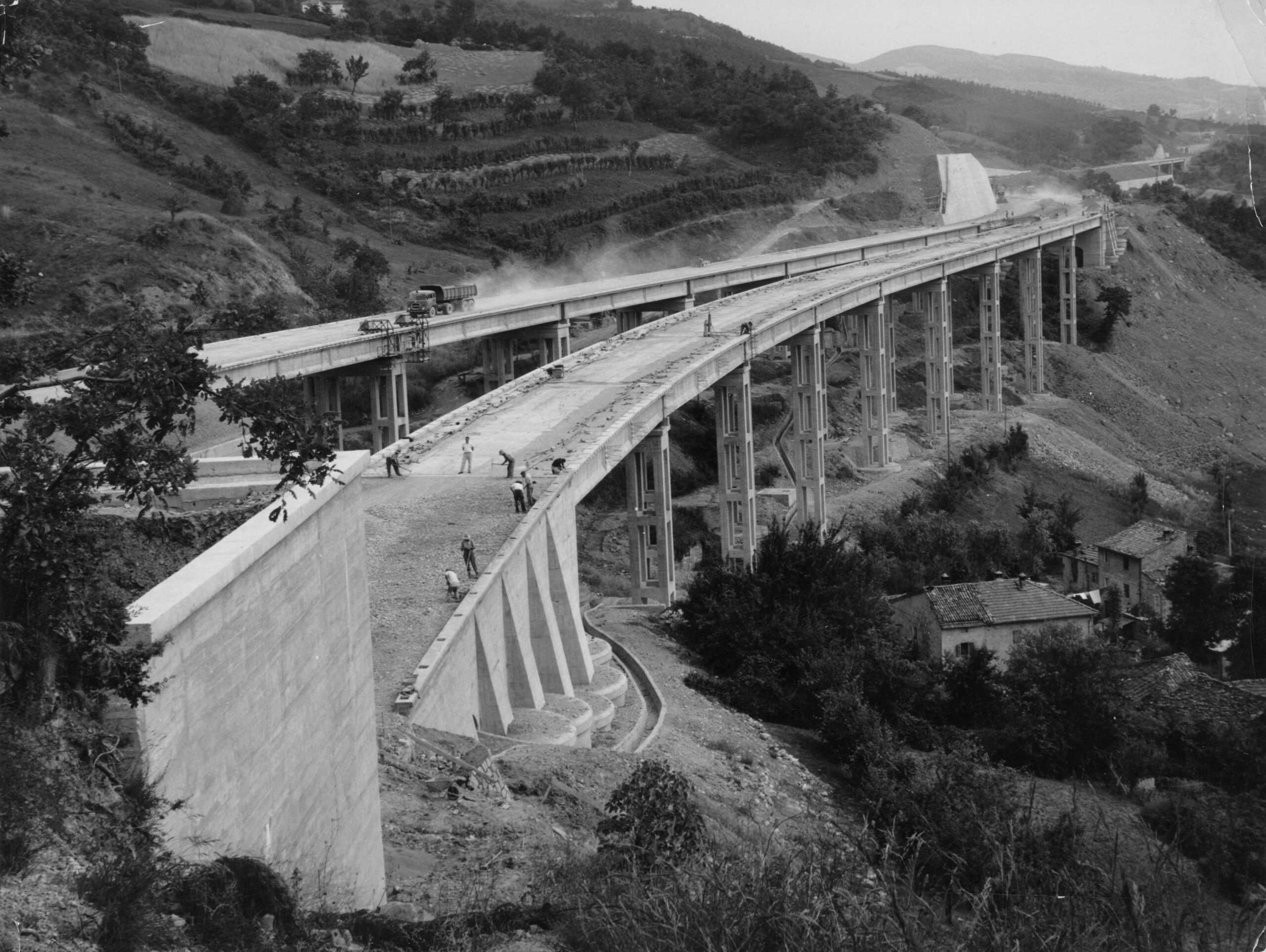

Domenica 4 ottobre 1964, giorno di San Francesco patrono d’Italia, casello di Firenze Nord: il presidente del Consiglio dei ministri, Aldo Moro, con un breve e sobrio discorso inaugura ufficialmente l’Autostrada del Sole, a sei anni dalla posa della prima pietra del tratto Milano-Piacenza, a quattro dalla costruzione del decisivo tratto interappenninico e nel giorno della conclusione dello svincolo Chiusi-Orvieto che rese pienamente operativa la prima autostrada a lunghissima percorrenza d’Italia, pensata per congiungere le principali città del Nord e del Centro Italia, da Milano a Roma, e oggi operativa fino a Napoli.

Alcuni mesi prima, marzo 1964, Abu Simbel, Egitto: dopo lo sprono dell’Unesco, il governo di Gamal Abd el-Nasser dà il via ai lavori di recupero dei templi egizi che avrebbero rischiato di rimanere sommersi dall’innalzamento delle acque del lago intitolato al leader del Cairo, creato dalla Diga di Assuan la cui costruzione ridisegnò profondamente gli ecosistemi della valle del Nilo, costruiti dal faraone Ramses II nel XIII secolo avanti Cristo. L’operazione comportò lo smontaggio e la ricostruzione in un luogo più elevato di alcune delle più colossali vestigia dell’Antico Egitto: per dare un’idea delle dimensioni dell’opera, sulla facciata del Tempio Maggiore, alta 33 metri e larga 38, quattro statue di 21 metri rappresentano il faraone sul trono, per un peso complessivo di 265mila tonnellate. Il Tempio Minore, dedicato alla moglie Nefertari, è ornato sulla facciata larga 28 metri e alta 12 da sei statue di 10 metri, per un peso complessivo di 55mila tonnellate. Tra le imprese chiamate in campo dal governo egiziano per operare ci fu una delle società italiane maggiormente attive nel campo dell’ingegneria idrica e delle dighe, l’Impregilo. Oggi parte del gruppo WeBuild nato dopo la fusione con l’altro colosso italiano, Salini.

Recife, Brasile, 11 marzo 1953. Si conclude la posa del cavo transatlantico avviato da Capo Verde e realizzato dal campione nazionale italiano, partecipato dall’Iri, Italcable, che nel triennio precedente aveva realizzato i nuovi collegamenti telefonici e radiotelegrafici dell’Italia con Rio de Janeiro, New York, Tokyo, Francoforte e Città del Messico e, dopo l’ingresso nell’orbita della Stet negli Anni Sessanta, avrebbe completato il sistema cablofonico di connessione del Medio Oriente con l’Europa e costruito cavi che portavano dal Portogallo al Senegal e dal Venezuela alla Spagna via Canarie.

Queste tre istantanee restituiscono una panoramica a tutto campo di una fase storica, quella della rinascita del sistema-Paese dopo la disfatta nella Seconda guerra mondiale, in cui l’Italia, guidata dalla miglior classe dirigente politica, culturale ed imprenditoriale della sua fase unitaria, seppe emergere da potenza sconfitta a attore protagonista dell’economia globale, creando le condizioni per il boom economico e per la conquista di nuovi mercati. Le infrastrutture fisiche di collegamento e quelle più moderne di connessione furono ritenute, sia sul fronte interno che su quello esterno, il volano per la crescita accelerata dell’economia e del sistema-Paese.

La classe dirigente della Prima Repubblica, interiorizzando la lezione keynesiana sostenuta da esponenti della Democrazia Cristiana come Giorgio La Pira e Amintore Fanfani, sviluppando attorno all’apparato d’impresa a partecipazione pubblica imperniato sull’Iri le basi di un’economia mista che avrebbe fatto scuola nel resto del mondo e potendo contare su una crescente diffusione di competenze tecniche e professionali nella popolazione la cui scolarizzazione cresceva, seppe capire la potenzialità della costruzione di reti di connessione per promuovere l’economia nazionale, garantire l’occupazione e programmare strategie a tutto campo per lo sviluppo.

Sotto l’ombrello Iri operava l’Italstat, controllata dedita alla costruzione di infrastrutture stradali che seppe progettare e realizzare l’Autostrada del Sole in anticipo sui tempi, completando l’opera con tre mesi d’anticipo e con un esborso, in proporzione, pari a un terzo da quello che oggi giorno ha richiesto l’edificazione del Mose di Venezia. L’A1 fu il frutto di un progetto di politica industriale a tutto campo che dimostrò la volontà degli operatori di punta del sistema-Paese di operare come un ensemble. Da un lato con la strutturazione del consorzio Sisi (Società iniziative strade italiane) composto da Fiat, Agip, Pirelli e Italcementi, riunente le parti in causa maggiormente interessate alla realizzazione dell’opera; dall’altro con la costruzione di una cabina di regia di concertazione che a partire da metà Anni Cinquanta riuniva Salvino Sernesi, direttore generale dell’Iri, il banchiere e presidente della Comit Raffaele Mattioli, il presidente di Confindustria Angelo Costa, l’amministratore delegato della Fiat Vittorio Valletta, e il segretario generale della Cgil, Giuseppe Di Vittorio. Due cordate aventi come punti di riferimento e strateghi politici alle spalle Amintore Fanfani e Aldo Moro, che seppero intuire il valore nazionale e simbolico della realizzazione dell’Autostrada del Sole.

Il catalizzatore di progetti così ambiziosi fu la volontà comune alle grandi forze propulsive del Paese e alle due grandi culture politiche nazionali, quella democratico-cattolica e quella social-comunista, di puntare sull’affermazione dell’Italia come potenza industriale. Le coalizioni economiche e la comunione d’intenti prepararono le basi a uno sviluppo che ebbe le sue arterie nelle infrastrutture costruite per unire l’Italia, avvicinarne le aree più strategiche al resto del Paese e ai mercati mondiali, e il suo ossigeno nelle conquiste della Finsider di Oscar Sinigaglia, antenata dell’Ilva che seppe risultare capace di realizzare gli impianti in grado di permettere a tutti i Paesi europei la conquista dell’indipendenza nella produzione della materia più strategica per l’industria moderna, l’acciaio, e nella Supercortemaggiore, la “potente benzina italiana” dell’Eni di Enrico Mattei, capace di garantire energia a basso costo agli imprenditori e sicurezza nei rifornimenti ai cittadini per accelerare la svolta dell’ampliamento dei consumi nel Paese.

Era poi tra i fiori all’occhiello dell’Iri il visionario “impero romano” della Stet, “costruttrice di cavi e reti che hanno garantito all’Italia”, scrive il direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano, “il primato mondiale delle telecomunicazioni e i segreti dell’industria del futuro globale”, prima che Telecom-Tim vedesse il suo capitale industriale e umano disperso sulla scia delle frettolose privatizzazioni degli Anni Novanta, che ha reso ancora più saliente il ruolo dell’impresa a partecipazione pubblica nell’economia nazionale.

L’Italia della Prima Repubblica seppe essere una superpotenza delle infrastrutture, sul piano nazionale e globale, perché gli attori pubblici e privati seppero capire la necessità di un progetto nazionale per la modernizzazione e il rilancio del Paese. E il fatto che ancora oggigiorno le imprese e i tecnici italiani siano protagonisti della campagna delle infrastrutture di frontiera dall’Africa al Medio Oriente e nel Vecchio Continente ci insegna che a mancare, per il sospinto rilancio dell’Italia, è un coerente piano di politica industriale capace di capire le priorità del sistema-Paese.

Allora l’Italia necessitava, come disse Fanfani durante l’inaugurazione dell’A1, di non esser “divisa in due” e di aver un più ampio e coerente accesso ai mercati globali, a forniture energetiche a basso costo, a collegamenti di comunicazione materiale e virtuale efficienti per creare un tessuto in grado di rafforzare la base di una potenza industriale e esportatrice diffusa tra i vari distretti e territori. Oggi la sfida è quella di razionalizzare la connettività interna, agganciarci alle direttrici europee e internazionali di mobilità (ferrovie, porti, arterie intercontinentali), capire il potenziale geopolitico del posizionamento del Mediterraneo, valorizzare l’intermodalità e evitare competizioni tra attori nazionali (ferrovie contro compagnie aeree, ad esempio) e creare uno sviluppo inclusivo sul fronte delle nuove infrastrutture tecnologiche. Mancano i La Pira, i Fanfani, i Mattei, i Sinigaglia, i Mattioli, certamente, ma non mancano i tecnici, le competenze materiali, le imprese che ancora oggi nel mondo tengono alto il ricordo dell’era eroica dello sviluppo italiano. Che seppe fare di un Paese distrutto una piattaforma produttiva moderna aperta al mondo e competitiva. Col sudore della fronte dei suoi cittadini e la programmazione strategica dei suoi leader. Per rinascere dopo la travolgente esperienza della pandemia nulla più della fase della ricostruzione può insegnare lezioni emblematiche all’Italia di oggi.