La preparazione del colpo di stato, avvenuto in Argentina nel marzo del 1976, era in atto allo stesso tempo in cui le forze armate rinnovavano il proprio giuramento di fedeltà all’ordine costituzionale, in occasione dell’investitura a presidente della repubblica di María Estela Martínez Cartas, vicepresidente dal 1973, e succeduta alla morte del consorte Juan Domingo Perón, nel luglio del 1974. Mentre si dichiarava subordinazione al potere del popolo, attraverso l’introduzione di modifiche mirate al regolamento interno, venivano disegnate le strategie e le strutture per il suo stesso annichilimento.

María Estela Martínez, conosciuta con il nome d’arte di Isabel, era la terza moglie di Perón. Ballerina di avanspettacolo, aveva incontrato il marito in un locale notturno di Panama, dove si esibiva. Perón era in esilio, essendo stato destituito dal generale Eduardo Lonardi, artefice della autodenominata “rivoluzione liberatrice”. Non avendo la capacità per tenere le redini del paese, Isabel Perón si affidó all’influente ministro José López Rega, ex ufficiale di polizia, stretto collaboratore di Perón, ideatore del gruppo paramilitare Alleanza Anticomunista Argentina o Triple A, e membro della loggia massonica P2, il quale attuó come premier di fatto.

In Argentina, i golpe sono stati sei: nel 1930, contro Hipólito Yrigoyen; nel 1943, contro Ramón Castillo; nel 1955, contro Perón; nel 1962, contro Arturo Frondizi; nel 1966, contro Arturo Illia; e il più recente, contro Isabel Perón, che diede vita al processo di rorganizzazione nazionale, dal 1976 al 1983. Tutti furono di natura civile e militare, ed ebbero il sostegno del palazzo e la partecipazione di ampi settori della società. A quantacinque anni dall’ultimo, ci si interroga se gli eventi del 1976 si sarebbe potuti evitare. In realtà, furono determinati da fattori molteplici e complessi.

Nel 1975, Isabel de Perón, e sette ministri, firmarono in segreto, alla Casa Rosada, il decreto 261/75, denominato legge di sicurezza, il primo di alcune migliaia, la cui declassificazione avvenne solo a partire dal 2013 e grazie a un’inchiesta giornalistica. L’articulo 1, che dava facoltà all’esercito di ricorrere a manovre militari per neutralizzare gli elementi sovversivi, ne accelerò l’autonomia nei confronti della politica, e sfociò nell’incarceramento degli stessi funzionari che l’avevano siglato. Raúl Alfonsín, tra i fondatori dell’assemblea permanente dei diritti umani, in risposta alle violazioni della Triple A, criticò la marginalizzazione del congresso e la pericolosità di una soluzione che, invece di affrontare l’origine dei problemi, minava la democrazia.

I sovversivi erano incarnati nel movimento Montoneros, sorto negli anni settanta, dopo il colpo di stato del 1966, e lo scioglimento dei partiti politici, su ispirazione della rivoluzione cubana, e con il trasfondo della guerra fredda. L’obiettivo era quello di combattere la dittatura e stabilire un socialismo nazionale. Spinse verso libere elezioni, nel 1973, e il rientro di Perón in Argentina, il quale ne promosse il travaso politico, non riuscendo però a controllarlo e arginarlo. Il movimento ebbe un ruolo determinante nella ricostruzione dell’istituzionalità civile e suoi esponenti permearono le fila dell’amministrazione pubblica, il governo centrale e locale, e le università del paese, a tutti i possibili livelli di rappresentazione. Sette province erano gestite da personalità vicine a Montoneros.

La sua massificazione, allargata alla gioventù della borghesia, e capacità di convocazione generale, costituivano una minaccia per i comparti moderati e di destra della coalizione, incluso il sindacalismo peronista che non aderiva al progetto socialista. Oltre a ciò, Montoneros non accettò di smobilitarsi, nella convinzione che l’installazione di altri totalitarismi fosse un’eventualità probabile. Nonostante avesse sospeso la lotta armata, la sua presenza era invisa all’esercito. Con la morte di Perón, divenne oggetto di persecuzione della Triple A e dei gangli della legge di sicurezza, con l’intenzione di rimuovere il marxismo, a cui in Argentina si attribuì una connotazione criminale, e consolidare una nazione “occidentale e cristiana”.

Secondo la nuova dottrina, i cosiddetti “gruppi di lavoro” non avrebbero potuto accettare rese, a meno di un ordine espresso della cupola. Furono predisposti i “luoghi di raduno dei detenuti”, dove si legalizzava per statuto la possibilità di interrogare i sospetti senza l’obbligo del mandato della magistratura o la garanzia della difesa legale delle persone in stato di fermo. Questi erano veri e propri campi di concentramento. Durante il governo di Isabel Perón, già ne funzionavano sei; dopo il golpe del 24 marzo, ce n’erano 365 distribuiti sul territorio.

La Tripla A, che aveva disseminato cadaveri carbonizzati ai lati di strade e in campi aperti, generando il panico fra la gente, venne assorbita da questo apparato

La presidente nominó il generale Jorge Videla, poi golpista, al timone dello stato maggiore. Il terrore si fece invisibile, ma sistematico. Le operazioni di sequestro, tortura e sparizione, di esponenti politici, dirigenti popolari, attivisti sociali, e delegati studenteschi, vennero assunte dal Battaglione 601, élite dell’esercito. Nella cantina della sua sede si era occultato il cadavere di Evita Perón nel 1957, prima della sua dislocazione all’estero. L’architettura della repressione si basava su un altro meccanismo chiave: il personale civile di intelligence, infiltrato in fabbriche, università, ambienti culturali. I rapporti dei suoi membri, attivi per un ventennio, analizzati nella sala riunioni 601, venivano derivati a diversi corpi dell’esercito.

I gruppi di maggioranza – Partito Giustizialista e Unione Civica Radicale -, affondati da differenze politiche e difficoltà interne, non seppero reagire e dare vita a un accordo di governabilità. La connivenza della confederazione industriale fece sì che si eliminassero le commissioni sindacali, perché d’intralcio alla produzione, e si attuasse un blocco in protesta per l’inefficacia dell’esecutivo. L’erratica attuazione di Isabel Perón, il vuoto istituzionale provocato da errori strategici e lo sbando della democrazia palamentaria, degradarono l’ambiente politico e l’amministrazione della giustizia. A ciò si aggiunse una scalata dell’inflazione senza precedenti, con una drammatica perdita del potere di acquisto dei salari.

La notte del 23 marzo 1976, il ministro della difesa, José Deheza, riunì i tre comandanti delle forze armate e offrì loro un cambio di governo, tranne la rinuncia di Isabel Perón, ma era ormai tardi per qualsiasi tipo di negozziazione. A poche ore, iniziarono le defenestrazioni e a Radio Nacional si leggeva il comunicato che intimava il rispetto delle direttive emanate dalle autorità militari, di sicurezza e polizia. In questo modo, si diede il colpo di stato più annunciato della storia. La Cia lo appoggiò e finanziò, in un contesto di tale confusione e gravità, in cui l’intervento parve quasi plausibile.

Le elezioni del 1973 non vennero accompagnate né da una smilitarizzazione né da un patto sociale fra le dinamiche in campo, in primis la guerriglia e le forze armate. Finirono per coesistere due eserciti, alimentati dal sospetto reciproco. Il settore con più seguito rimase contrapposto sia all’establishment reazionario sia al nucleo duro del peronismo. Il grande mediatore non riuscì a trovare il punto di equilibrio, scontentò tutti, e morì in corso d’opera. Isabel Perón non riconobbe di non essere all’altezza e non pensò mai di farsi da parte, nemmeno glielo chiese nessuno per una reverenza suicida al padre della patria. Prese il soppravvento una tessitura oliata da anni di regime, interessi particolari e corruzione.

Posteriormente a qualche anno di confino in Patagonia, Isabel tornò nella casa di Perón a Madrid, avendo trasferito nove milioni di dollari di fondi pubblici su un conto privato, reato per il quale fu perdonata dal presidente Alfonsín, eletto al termine della dittatura. Per tre volte ne è stata richiesta l’estradizione per crimini contro l’umanità commessi dalla Triple A durante il suo mandato e per corresponsabilità nella violenza sopraggiunta con il decreto 261/75. Isabel Perón aveva persino visitato i centri illegali di detenzione. La Spagna l’ha sempre negata, con la giustificazione che le accuse si considerano prescritte, sebbene furono sue le decisioni, in qualità di massima carica dello stato, che offrirono il contesto legale per gli squadroni della morte, le liste dei bersagli da eliminare, e le zone di giurisdizione militare dove a nessun altro era dato intervenire.

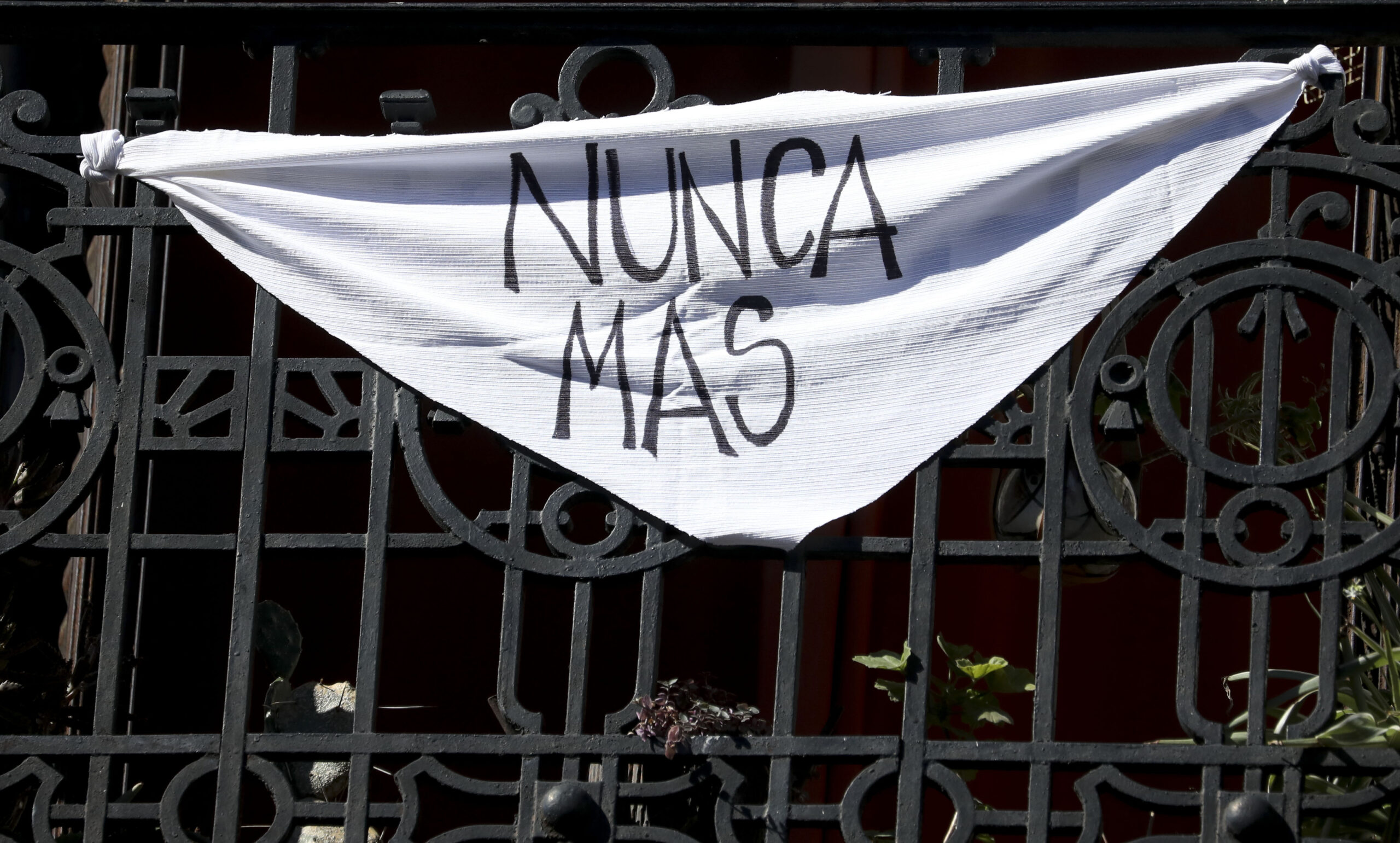

Il tribunale per i crimini di lesa umanità ha portato a sentenza definitiva 250 querele e oltre mille imputati. Si stanno raccogliendo prove attraverso ventuno giudizi orali e molti altri si trovano in fase di istruzione. Le misure di contenimento della pandemia hanno rallentato, ma non fermato i procedimenti, e sebbene questo 24 marzo non abbia avuto luogo la consueta marcia degli organismi per i diritti umani, si stanno costruendo interventi collettivi per la verità e la giustizia. Lo scorso febbraio sono stati condannati alcuni responsabili del gruppo di lavoro 3.3.2., dell’allora ammiraglio Emilio Massera, per delitti, fra cui omicidi e sottrazione di minori, ai danni di 816 individui.

Tuttavia, i voli della morte hanno ricevuto pene dure per la prima volta nel 2017, nel merito della mega causa della scuola superiore di meccanica dell’armata, convertita in una guarnigione, dalla quale fra il 1976 e il 1983 passarono circa 5 mila persone. Molti dei responsabili si sono suicidati o hanno perso la vita per cause naturali, prima che fossero lette le sentenze, e le parti lese lamentano la lentezza dei giudizi, considerata l’avanzata età degli accusati. Solo dal 2011, si sta investigando l’uso dell’abuso sessuale sulle donne come un meccanismo disciplinato per l’annientamento della volontà.

Non va dimenticato che la Fifa organizzò i mondiali di calcio in Argentina nel 1978, mentre la giunta militare sequestrava, torturava, stuprava e uccideva, in una assoluta impunità. Da Francia, Svezia e Paesi Bassi, venne sollecitato il boicottaggio. Il risultato sperato non venne raggiunto, anche per l’impatto del programma di comunicazione dell’impresa specializzata americana Burson Marsteller, che descriveva esuli e contestatori come “antiargentini” e il paese come “tranquillo, ordinato e pulito”. L’Italia si distinse per la sua indifferenza. Solo durante il torneo, la stampa internazionale divulgò le manifestazioni delle madri di Plaza de Mayo.

Oggi si piantano alberi nei luoghi che funzionarono da centri clandestini, riconvertiti in spazi per la memoria, e ancora in scuole, piazze, parchi e club di calcio. Tremila alberi, per i tre mila desaparecidos conosciuti. Intanto un dispositivo avanzato di ricerca area ha iniziato l’identificazione delle fosse comuni nella base militare di Campo de Mayo, 8 mila ettari, a nord ovest di Buenos Aires, e presto in altre tre località. La vastità dell’impresa situa il paese di fronte all’evidenza di uno sterminio.