Il Mediterraneo è stato, nella storia dell’Italia unita, a rotazione confine (nelle fasi di maggiore apertura a una strategia “continentale”), faglia (nelle fasi in cui le sue acque sono state contese), punta di lancia (per la proiezione geo-strategica del Paese) della Penisola. La Repubblica ha a lungo vissuto in una profonda ambivalenza nel suo rapporto col Grande Mare. Da un lato, guardando inevitabilmente all’asse euro-atlantico come non evitabile e decisivo perno del suo posizionamento globale. Dall’altro, sentendosi destinata a proiettare influenza e operatività nel contesto mediterraneo. Per cogenti necessità (ad esempio gli approvvigionamenti energetici), questioni securitarie e comprensibili ragioni geopolitiche: il Mediterraneo, lungi dall’essere un “lago” dell’Oceano Atlantico, era negli anni della Guerra Fredda estremamente contendibile e diviso tra potenze giovani e rampanti e grandi attori globali e, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, non ha perso di importanza soprattutto a causa del rilancio di Suez come hub commerciale planetario.

La classe dirigente della Prima Repubblica fu in tal senso conscia della necessità di consolidare una strategia mediterranea per l’Italia, elevando il Grande Mare a spazio d’elezione per l’azione degli apparati politici, diplomatici ed economici del Paese, per giocarsi con decisione i margini d’autonomia concessi nelle maglie del confronto bipolare, per aprire a una strategia in grado di normalizzare le tensioni politiche emerse tra Africa e Medio Oriente, per riannodare sulla scia dei legami storici rapporti consolidate tra le varie sponde del Mediterraneo. Libertà dei commerci, incontro di civiltà, distensione: la non subordinazione regionale che l’Italia seppe garantirsi tra gli anni Cinquanta e Sessanta fu il frutto dell’individuazione di un bacino geografico di riferimento ritenuto cruciale per i nostri interessi e di un preciso ambito strategico in cui operare un’azione originale. Convergenza di intenti che aveva la distensione regionale come Stella Polare che aprì all’Italia le porte di un dialogo completo con Paesi come Egitto, Iran, Iraq, Libia.

Le varie “vie” con cui si costituirono le agende mediterranee della Prima Repubblica sono riassumibili seguendo la parabola politica e umana di tre figure: Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giulio Andreotti.

La Pira, sindaco “santo” di Firenze, politico e mistico, emblema della sinistra democristiana, fu l’artefice di un dialogo a tutto campo che volle promuovere l’incontro tra l’Italia, i Paesi del Mediterraneo e il Sud del mondo unificando il dialogo attorno al dato dell’incontro di civiltà. Il Mediterraneo per La Pira era il grande Lago di Tiberiade attorno cui nacquero e prosperarono le tre grandi religioni monoteistiche, Cristianesimo, Ebraismo e Islam, e sulle cui sponde dovevano parimenti confrontarsi le potenze del XX secolo. La meditazione dello statista originario della Sicilia sul messaggio evangelico fornisce una motivazione in più ed un contenuto più profondo al dialogo inteso come vocazione comune dei popoli, ed in particolare di quelli che si affacciano sul Mediterraneo ed appartengono alla “triplice famiglia di Abramo” delle tre grandi religioni monoteiste. Ma La Pira era anche uomo di pensiero ed azione. La sua originale elaborazione, culminata nell’organizzazione dei Dialoghi Mediterranei a Firenze a partire dalla metà degli Anni Cinquanta, rese l’Italia una fondamentale piattaforma diplomatica e d’incontro e ne valorizzò il ruolo nella cornice strategica del neoatlantismo, dottrina di politica estera che, nella cornice del mantenimento dei legami con gli Stati Uniti, garantiva all’Italia democristiana un grande spazio d’azione nel Mediterraneo.

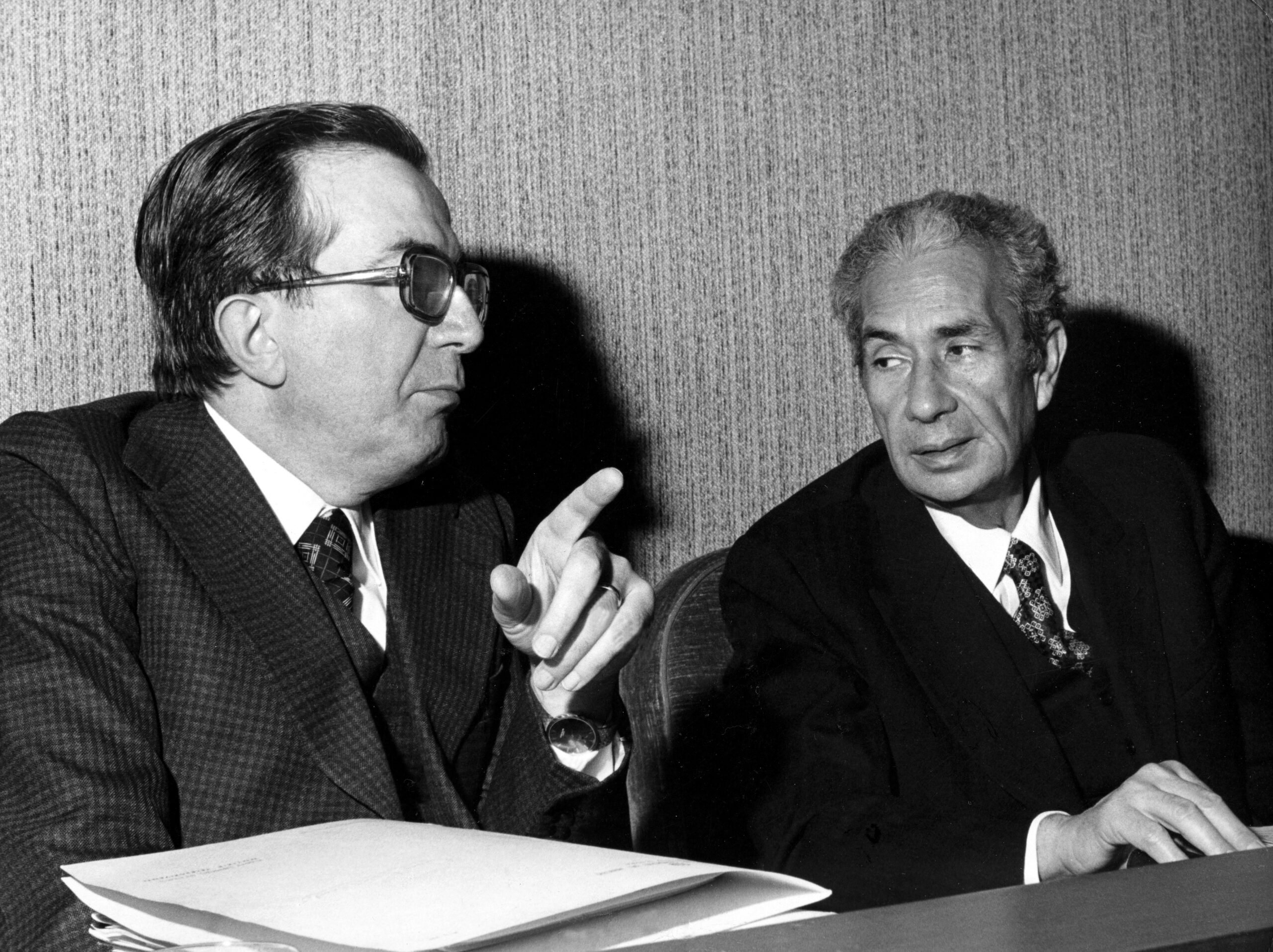

Aldo Moro guidò una commistione tra soft power e hard power: lo statista pugliese seppe usare con sagacia nell’agone mediterraneo gli strumenti del dialogo diretto e quelli da “retrobottega” del potere. Moro era un protagonista attivo e felpato della diplomazia mediterranea, da lui affrontata sia da presidente del Consiglio che da ministro degli Esteri, consapevole dei limiti della proiezione italiana, ma anche della centralità della sicurezza energetica, dell’importanza dell’apertura dei mercati di esportazione e del mantenimento di un equilibrio tra i fronti conflittuali della regione, in primis quello arabo-israeliano, per la sicurezza nazionale. Decisamente poco noto è il fatto che Moro seppe utilizzare, in particolare, le leve di un’intelligence personale guidata dal colonnello Stefano Giovannone, la “spia di Moro” dell’omonimo saggio di Francesco Grignetti, come strumento di conoscenza diretta dei terreni operativi del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Giulio Andreotti fu, al pari di Moro, premier e ministro degli Esteri. La sua azione mediterranea si concretizzò su più assi. Da un lato, attraverso un’originale e sorprendente apertura al mondo arabo di cui il Divo era profondo e interessato conoscitore. Da Hafez al-Assad a Muammar Gheddafi, erano numerosi i leader mediorientali che in Andreotti vedevano un punto di riferimento. In secondo luogo, da “amerikano” per eccellenza Andreotti fu l’uomo che potè con maggiore sicurezza e senza ambiguità costruire un dialogo a tutto campo con l’Unione Sovietica per portare, principalmente negli Anni Ottanta, al Mediterraneo la distensione tra i blocchi. Infine, da “cardinale laico” di Roma, Andreotti utilizzò spesso i suoi accessi alla Curia del Vaticano e prestò parimenti diversi favori alla Santa Sede sostenendo gli sforzi diplomatici dei pontefici da lui incontrati per un’apertura al dialogo con le Chiese del Medio Oriente e le altre istituzioni politiche e religiose dell’area.

La Pira, Andreotti, Moro: tre figure accomunate dalla consapevolezza del Mediterraneo come area decisiva per i destini politici d’Italia. Tre maestri di politica estera tra loro diversi, ma concordi nel capire le linee guida dell’interesse nazionale italiano. Un Grande Mare che è vocazione inevitabile per Roma. Oggi più che mai chiamata all’elaborazione di un’agenda sistemica per avere nuovamente un ruolo nella definizione dei suoi equilibri. Che nei grandi della Prima Repubblica può avere dei maestri insuperabili.