Il “rodeo” nucleare, per ora solo retorico, tra Vladimir Putin e Joe Biden combattutosi a distanza tra Mosca, ove il presidente russo ha parlato in mattinata, e New York, sede dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui il presidente Usa è intervenuto, nella giornata del 21 settembre ha portato nella discussione politica internazionale, una volta di più, il tema della potenziale entrata in scena dell’arma definitiva nello scenario del conflitto russo-ucraino.

La frontiera dell’Apocalisse

L’atomica porta le discussioni sulle relazioni internazionali fuori dal campo della geopolitica e della politica di potenza. Le avvicina all’escatologia pura. “Sono diventato la Morte, il distruttore dei mondi”, scrisse Robert Oppenheimer, fisico e padre della bomba atomica da direttore scientifico del Progetto Manhattan, dopo l’esplosione della prima arma atomica nel 1945. Trent’anni dopo, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, l’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira parlò del fatto che l’atomica aveva portato il mondo sulla “Frontiera dell’Apocalisse”.

“Il punto in cui siamo, da dove veniamo, è un punto interessante è il punto dell’Apocalisse. L’Apocalisse ha due volti: il volto della distruzione totale e il volto della ricostruzione totale”, disse La Pira parlando ai giovani democristiani del campo scuola estivo del Villaggio “La Vela” di Castiglione della Pescaia (Gr), dicendo che nel piano politico dell’era della Guerra Fredda “tutti i problemi, politici, culturali, spirituali, sono tutti legati a questa frontiera dell’Apocalisse. O finisce tutto, o comincia tutto. O eliminare l’atomica o saremo tutti quanti eliminati globalmente, in un contesto atomico”.

L’atomica, sottolineava La Pira, rappresentava “veramente il problema della vita o della morte del genere umano e dello spazio”. E nella logica dell’equilibrio del terrore della Guerra Fredda, già per due volte a quei tempi il mondo aveva vacillato sull’orlo dell’olocausto atomico. Era successo, per la prima volta, senza il clamore del mondo nel 1951, ai tempi della guerra di Corea. Risuccesse durante la Crisi dei Missili di Cuba, undici anni dopo.

Corea: nascono le dottrine d’impiego dell’atomica

Nella guerra di Corea, vero e proprio laboratorio del mondo bipolare, Douglas MacArthur, comandante militare americano e del contingente Onu, aprì alla prospettiva di contrastare il sostegno della Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong ai nordcoreani, che aveva rischiato di travolgere gli occidentali schierati a sostegno di Seul, con un diluvio di atomiche sul territorio cinese. Nel suo libro del 1964 Gen. Douglas MacArthur Bob Considine scrisse che il piano finale di per vincere la guerra di Corea gli fu delinato nel corso di un’intervista nel 1954: “Avrei potuto vincere la guerra in Corea in un massimo di dieci giorni, una volta che la campagna era in corso, e con un numero considerevolmente inferiore di vittime rispetto a quelle subite durante il cosiddetto periodo di tregua. Avrebbe alterato il corso della storia”, disse MacArthur. Il cui piano era chiaro: imporre alla Cina uno shock sganciando tra le trenta e le cinquanta bombe atomiche tattiche sulle sue basi aeree e altri depositi militari in Manciuria dal territorio appena oltre lo Yalu ad Antung (punta nord-occidentale della Corea) fino al quartiere di Hunchun (punta nord-orientale della Corea vicino al confine con l’Urss).

Ai tempi l’idea di una vera e propria dottrina di impiego delle armi atomiche non era ancora codificata. MacArthur, parlando da soldato e da uomo che anni dopo avrebbe confidato al presidente Richard Nixon di ritenere una tragedia la prospettiva che l’era atomica fosse stata inaugurata colpendo obiettivi civili a Hiroshima e Nagasaki, le riteneva necessarie come extrema ratio contro obiettivi militari. Harry S. Truman, presidente degli Stati Uniti, dopo un confronto con lo stato maggiore Usa decise però di rimuoverlo dal ruolo di comandante in capo proprio per i timori che un’escalation nucleare avrebbe aperto alla risposta dell’Unione Sovietica, potenza entrata come seconda nel club atomico solo nel 1949. Truman, ad oggi rimasto l’unico leader nella storia ad aver ordinato un attacco atomico, temeva che la concentrazione di aerei e sottomarini sovietici in Estremo Oriente iniziata nell’aprile 1951 fosse potenzialmente in grado di preludere a una risposta non solo convenzionale.

MacArthur anticipò quella che La Pira avrebbe indicato come la “frontiera” dell’atomica: il suo uso impone l’apertura del Vaso di Pandora. Per questo nei decenni questa arma deterrente, potenzialmente definitiva e proprio per questo spesso garante della pace tra le potenze è stata oggetto di trattati, normative, ricerche politiche e dichiarazioni esplicite sulle dottrine d’impiego da parte delle potenze. Dottrine che servono a sancire linee rosse politiche prima ancora che a esplicitare gli arcana imperii delle linee guida con cui si ritiene che, da manuale, una potenza dovrebbe muoversi di fronte alla possibilità di un impiego.

I missili di Cuba e la regolamentazione dell’incubo nucleare

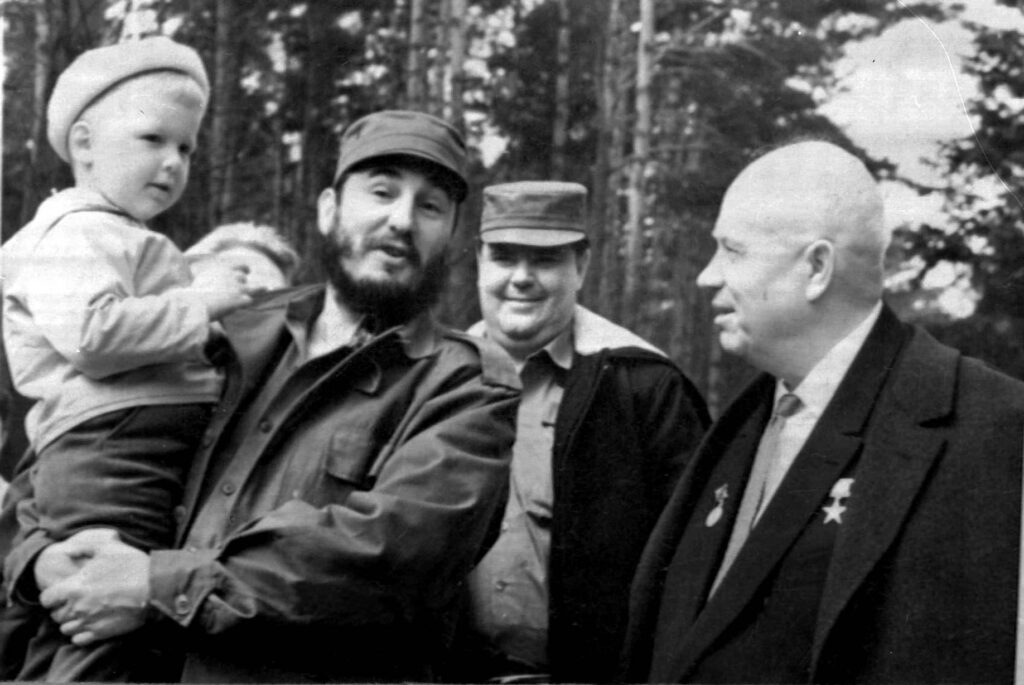

Il caso della Corea del 1950 fu un primo punto fondamentale, ma la Crisi dei Missili di Cuba del 1962, ancora viva nella memoria di La Pira nel 1975, sancì un’ulteriore fase di tensione a cui seguirono però i più convinti impegni per la regolarizzazione dell’equilibrio del terrore. La volontà sovietica di installare nell’Isla Bonita dei vettori missilistici potenzialmente in grado di trasportare testate atomiche nel cortile di casa degli Stati Uniti in virtù dell’alleanza tra Nikita Krushev e Fidel Castro segnò la reazione rabbiosa di Washington. John Fitzgerald Kennedy si trovò a gestire una fase di acuta volatilità, col blocco navale a Cuba, la minaccia di un intervento preventivo contro Castro per evitare il dispiegamento e il timore di un incidente nel Mar dei Caraibi che avrebbe potuto scatenare la guerra totale.

La sfida di Kennedy a Krushev fu il più classico esempio di escalate to de-escalate della storia della Guerra Fredda: la proposta di un’azione esplicita contro Cuba e l’Unione Sovietica che avrebbe potuto aprire a una rappresaglia nucleare servì a conseguire l’obiettivo tattico del ritiro dei missili dall’isola caraibica e soprattutto a conseguire il risultato strategico di un dialogo serio sulle linee rosse atomiche.

La mediazione tra Mosca e Washington, in cui un ruolo decisivo fu svolto sotto traccia da Papa Giovanni XXIII e dal Vaticano, aprì anche a vantaggi securitari per Mosca sotto forma della fine dello stanziamento dei missili americani Jupiter in Italia (nelle Murge, tra Basilicata e Puglia), Turchia e Gran Bretagna. E aprì a una parziale de-escalation: nel 1963 fu firmato il trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari, nel 1972 il trattato anti-missili balistici (Abm) il cui scopo era limitare le possibilità di difesa antimissile delle due parti, in modo da frenare la proliferazione delle armi nucleari offensive. In questo senso, la strategia delle relazioni sovietico-statunitensi durante la Guerra Fredda prevedeva una parità strategica basata sulla dottrina della mutua distruzione assicurata e il confronto diretto col “telefono rosso” tra Washington e Mosca. Capace di sminare le tensioni nell’ultimo caso di “allarme atomico” prima della caduta dell’Urss, avvenuto il 26 settembre 1983, giorno in cui Stanislav Evgrafovič Petrov, un ufficiale delle Vojska PVO (le truppe di difesa aerea) si accorse di un’errata segnalazione da parte del sistema di allerta avanzato sovietico di lanci di missili Minuteman e scelse di non dar via alla procedura per la rappresaglia atomica contro Washington.

Il caos odierno

Cosa cambia oggi rispetto ad allora? La Guerra Fredda tradizionale non c’è più, esiste una rivalità liquida tra potenze, una “Guerra Fredda 2.0” hobbesiana, di tutti contro tutti, in cui le regole d’ingaggio sono poco chiarificate. La guerra non si dichiara più, ma si combatte aspramente, in forma asimmetrica, irregolare, non convenzionale. Anche tra potenze come Stati Uniti e Russia il riferimento alla “guerra” è tornato saliente dopo l’invasione dell’Ucraina.

E la spada di Damocle dell’atomica, a tempi regolari, ritorna. “Abbiamo cercato di eliminarlo, di non pensarci, per non aver dubbi di coscienza. È come un debitore che ha molti debiti: cerca di non pensarci”, ammoniva La Pira nel 1975. Ma il tema dell’equilibrio nucleare è ancora qui. Saliente e pressante come non mai, nell’era in cui l’ascesa di potenze come la Cina, la proliferazione nucleare in Asia e il caos geopolitico della globalizzazione rendono la possibilità di mettere la mano sul grilletto atomico una fonte di potenza sistemica. Tutto questo mentre molti dei grandi trattati che hanno regolato l’equilibrio di potenza sono declinati e non esistono più. Nel 2002 George W. Bush non rinnovò l’Abm, nel 2018 Donald Trump ha ritirato gli Usa dal Trattato Inf che regolava le forze a medio raggio in Europa, siglato nel 1987. L’atomica ha avuto il merito, per dirla con Domenico Quirico, di “ritorcere la guerra contro sé stessa” nell’era della Guerra Fredda. Ma oggi che manca la volontà dei leader di essere pontieri anche in fasi di acutissima volatilità delle relazioni internazionali e in cui, tra Mosca e New York, i due principali “pistoleri” del Far West mondiale possono permettersi di sventolare l’arma finale non più in forma di deterrenza ma piuttosto come una minaccia concreta la necessità di una riflessione globale sulla gestione delle linee rosse nucleari è fondamentale. Ne va dell’ordine globale del futuro. Il rischio di passare la frontiera dell’Apocalisse resta concreto e non va sottovalutato.