La vecchia Unione Sovietica, alla luce delle esperienze tratte dalla conduzione e dalla terminazione di quella che venne ribattezzata da Mosca la “Grande guerra patriottica” – risposta all’invasione nazista e e sforzo bellico come parte della Grande Alleanza nel Secondo conflitto mondiale – ha portato il Cremlino a tutte le pratiche necessarie (risorse, ricerca, spionaggio, sviluppo) a ottenere i necessari traguardi in campo nucleare, per schierare un arsenale di armi di distruzione di massa che potessero dissuadere nuovi avversari dall’armare nuove guerre contro il popolo sovietico.

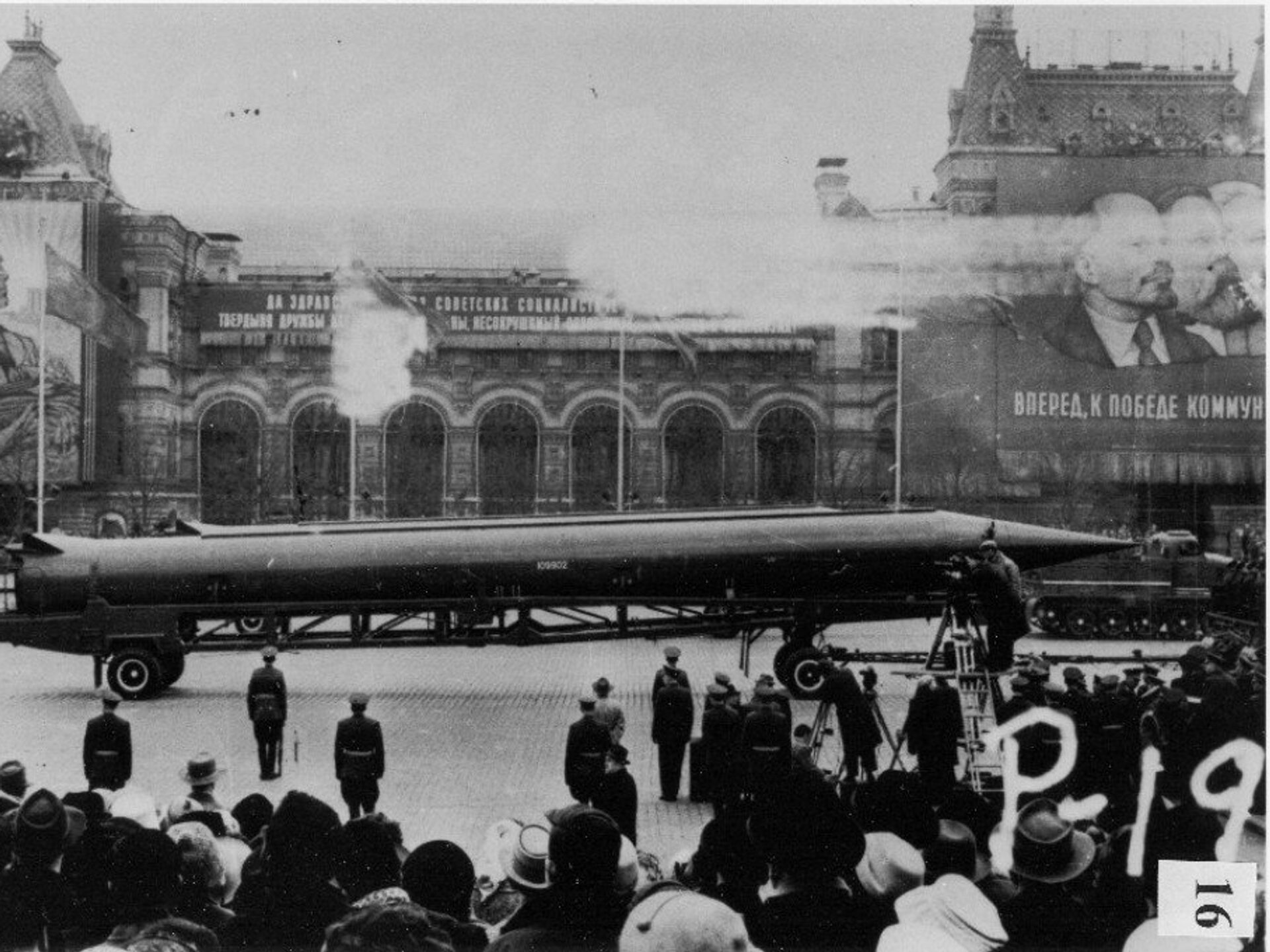

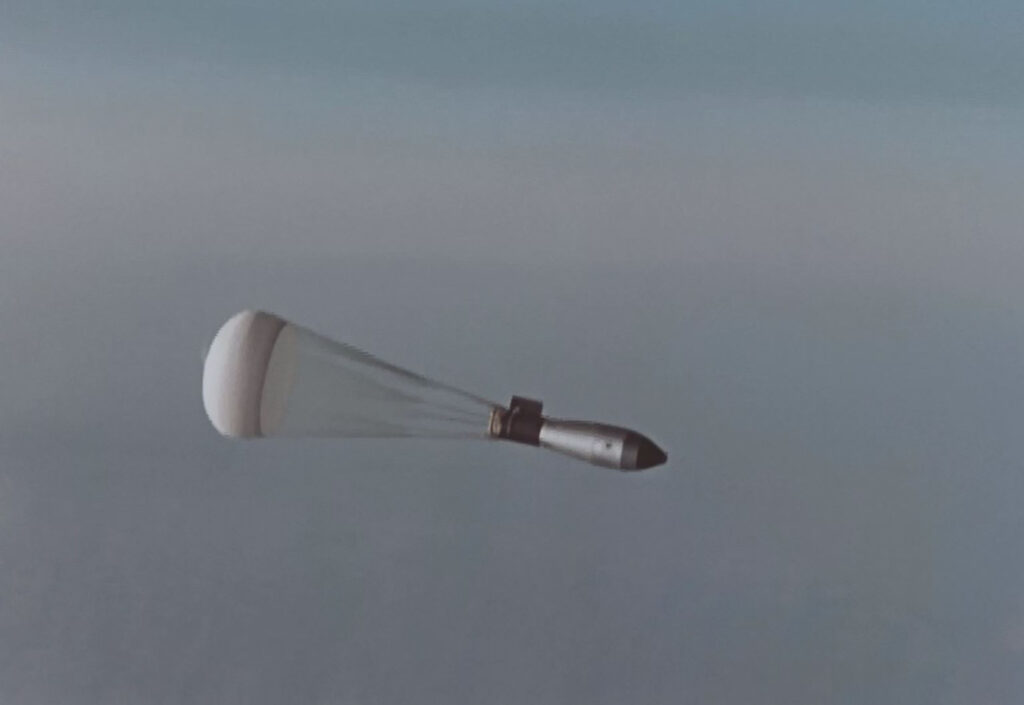

Tali traguardi nel raggiungimento di una nuova postura strategica: il test della prima bomba sovietica Rsd-1 avvenuto nel 1949; l’ottenimento della prima bomba all’Idrogeno nel 1953; lo sviluppo di una componente nucleare strategica attraverso lo schieramento la disponibilità di vettori missilistici intercontinentali ottenuta nel 1957 (quando gli Stati Uniti ancora non ne possedevano, ndr); l’esplosione della più grande bomba nucleare mai testata nota come Tsar, con una potenza di 50 megatoni nel 1961; portarono al necessario sviluppo di una “dottrina nucleare” per considerare l’eventuale impiego nella componente nucleare in un ipotetico conflitto.

Se si parte dalla considerazione dell’assunto iniziale della dottrina militare sovietica, che, come ricordava il generale Ettore Brancato, si fondava sul pensiero di Lenin secondo cui: “lo scopo politico determina la condotta della guerra”, e per scopo politico va considerata la “difesa del socialismo e del comunismo” e dei popoli che nutrivano tale ideale, si nota subito come la dottrina dell’impiego di un’arma nucleare sovietica fosse considerato nel caso di un confronto con l’Occidente, dove gli Stati Uniti avrebbero trovato il ruolo di avversario teorico principale, che minasse la sicurezza dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, frenasse la diffusione del comunismo nel mondo, o attraverso l’accerchiamento ne minacciasse o inibisse la libertà d’azione.

Un punto, quest’ultimo, che sembra essere assurdamente attuale secondo le rivendicazioni di Mosca nel contesto del conflitto ucraino e nella minaccia reiterata dell’impiego di armi nucleari strategiche in caso di un’escalation, o di una nuova fase del conflitto che prevedesse l’intervento “ufficiale” e non ufficioso, di forze armate della Nato.

Una svolta radicale

Non appena la padronanza della tecnologia come quella di missili balistici e da crociera armabili con testate nucleari condusse l’Unione Sovietica verso il concepimento delle Forze Nucleari Strategiche (con una particolare sezione Forze missilistiche strategiche dal dicembre del 1959). Avendo la possibilità, come sintetizza in una pubblicazione sulla strategia militare di quegli anni il maresciallo Sokolowski, “di conseguire con i suoi mezzi indipendenti gli scopi della guerra indipendentemente dal risultato delle battaglie e dalle operazioni nelle varie aree del conflitto”. Il Cremlino si trovava così di fronte a una svolta radicale nella sua postura internazionale, affrontando una “rivoluzione negli affari militari” che influenzò profondamente la strategia sovietica, condizionando l’intero assetto strategico globale e tutta l’epoca della Guerra fredda.

Dove, dall’altra parte della cortina di ferro, la dottrina nucleare degli Stati Uniti, quale rappresentante principale della strategia protagonista della “gestione della sicurezza internazionale”, prevedeva fin dagli stessi anni Cinquanta – e dopo un impiego reale in combattimento della potenza atomica attraverso il bombardamento condotto su Hiroshima e Nagasaki – l’utilizzo di armi nucleari come risposta ad una minaccia avversaria, per garantire a se stessa e agli alleati dell’Alleanza Atlantica “la dissuasione contro l’aggressione“. Tale “aggressione” poteva materializzarsi, secondo quanto scritto dal maresciallo Rotmistrov sulla rivista sovietica Pensiero militare, sotto forma di un “primo attacco nucleare preventivo” basato sulla “sorpresa” per distruggere le armi del nemico quando quest’ultimo si supponeva stesse preparando a sua volta un attacco a sorpresa. Basando l’intero concetto di prevenire l’uso di armi nucleari da parte di un nemico, e diventato la radice nel pensiero militare di Mosca. Che nel frattempo avrebbe avviato un programma di sviluppo che doveva garantire un arsenale nucleare con un numero di testate tale da dissuadere ulteriormente l’avversario da impiegare le proprie.

Scoraggiare l’avversario

Lo stesso segretario Nikita Krusciov al principio degli anni Sessanta svelò la reale strategia nucleare sovietica, asserendo come lo scopo ultimo di tale strategia fosse essenzialmente “scoraggiare la guerra piuttosto che combatterla”. Ciò nonostante, la strategia militare elaborata da maresciallo Sokolovskii si concentrava sugli scenari apocalittici che prevedevano proprio l’uso di armi nucleari, tattiche o strategiche, nell’ipotetico scenario di una nuova guerra mondiale. Convinto che l’Unione sovietica, in virtù della sua capacità balistica intercontinentale sposata a quella nucleare, dovesse “frustrare l’attacco di una coalizione nemica sferrando massicci attacchi nucleari sui territori del nemico”. Tali attacchi miravano, come suddetto, a distruggere “non solo le armi del nemico, ma anche la volontà del nemico di continuare la guerra”. Tale approccio avrebbe “aiutato le forze armate sovietiche a prendere e mantenere l’iniziativa a livello tattico e ottenere la vittoria in battaglia”, secondo i concetti tattici sviluppati dagli strateghi del Cremlino.

Questo almeno fino a quando nuove/vecchie teorie sarebbero tornate a orientare le strategie negli anni Settanta e Ottanta, condizionate dall’analisi di un impiego da parte della Nato di armi nucleari, in primis, che avrebbero impedito, o quanto enormemente complicato, un’avanzata sovietica nell’Europa continentale in un conflitto convenzionale.

Ciò andò a beneficio di opzioni strategico-militari meno distruttive e che riorientarono le tattiche del Cremlino, distanziandolo dalla “dipendenza dalle armi nucleari” e riavvicinandolo ad armi convenzionali moderne e concetti come “la concentrazione delle forze sull’asse principale, la vittoria parziale e l’economia della forza tornarono ad assumere la loro importanza prenucleare”. Questa era inoltre una risposta al concetto di “risposta flessibile” abbracciata dalla Nato: basato sull’approccio strategico sviluppato durante l’amministrazione Kennedy dal segretario della Difesa McNamara e dal generale Taylor, secondo cui “un apparato militare più articolato e moderno, in grado di rispondere con mezzi adeguati e proporzionali a ogni eventuale minaccia alla sicurezza nazionale” doveva soppiantare la precedente strategia della “rappresaglia massiccia” adottata dal presidente Eisenhower, coadiuvato dal segretario di Stato Dulles.

Mosca e la dottrina “escalate to de-escalate”

La distensione avvenuta al termine della Guerra fredda, il crollo dell’Unione Sovietica e la nascita della nuova Federazione russa nell’epoca contemporanea hanno modificato la dottrina militare di Mosca e con essa la nuova dottrina per l’impiego di armi nucleare, che viene descritta e considerata ancora come “difensiva“.

La Russia si “riserva il diritto di utilizzare armi nucleari” in risposta ad una aggressione ai suoi danni che preveda l’impiego di armi di distruzione di massa o nel caso comunque vengano impiegate armi convenzionali che possano rappresentare una minaccia per l’esistenza dello Stato stesso. Al pari degli Stati Uniti. Inoltre, la Federazione si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari se esse venissero impiegate da terzi contro uno Stato alleato a cui Mosca è legata da tratti per il muto soccorso.

La nuova dottrina militare che si è affermata dal 2014 non si è mai discostata da questi concetti basilari. Sebbene una particolarità della dottrina nucleare russa sia proprio quella che va a ritrovarsi nel tradizionale concetto di “escalate to de-escalate“, ossia la convinzione che un primo colpo nucleare “counterforce“, come già riportato nei primi pensieri strategici di epoca sovietica, possa “costringere la controparte a sedersi al tavolo delle trattative” se indirizzato a distruggere o compromettere sensibilmente la capacità di deterrenza dell’avversario. Nel corso e ricorso storico dell’assetto bipolare, o tripolare del mondo, la triade nucleare sovietica prima, e semplicemente russa ora, rappresenta quindi uno degli aghi della bilancia della storia e dello scacchiere geopolitico, da cui non si può prescindere per una corretta analisi teorica o strategica.