Un’attesa in stile Armageddon, quella che costringerà 9 regioni del centro-sud Italia con il naso all’insù poiché interessate dalla caduta di frammenti del razzo spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’. La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore.

Cos’è la space junk

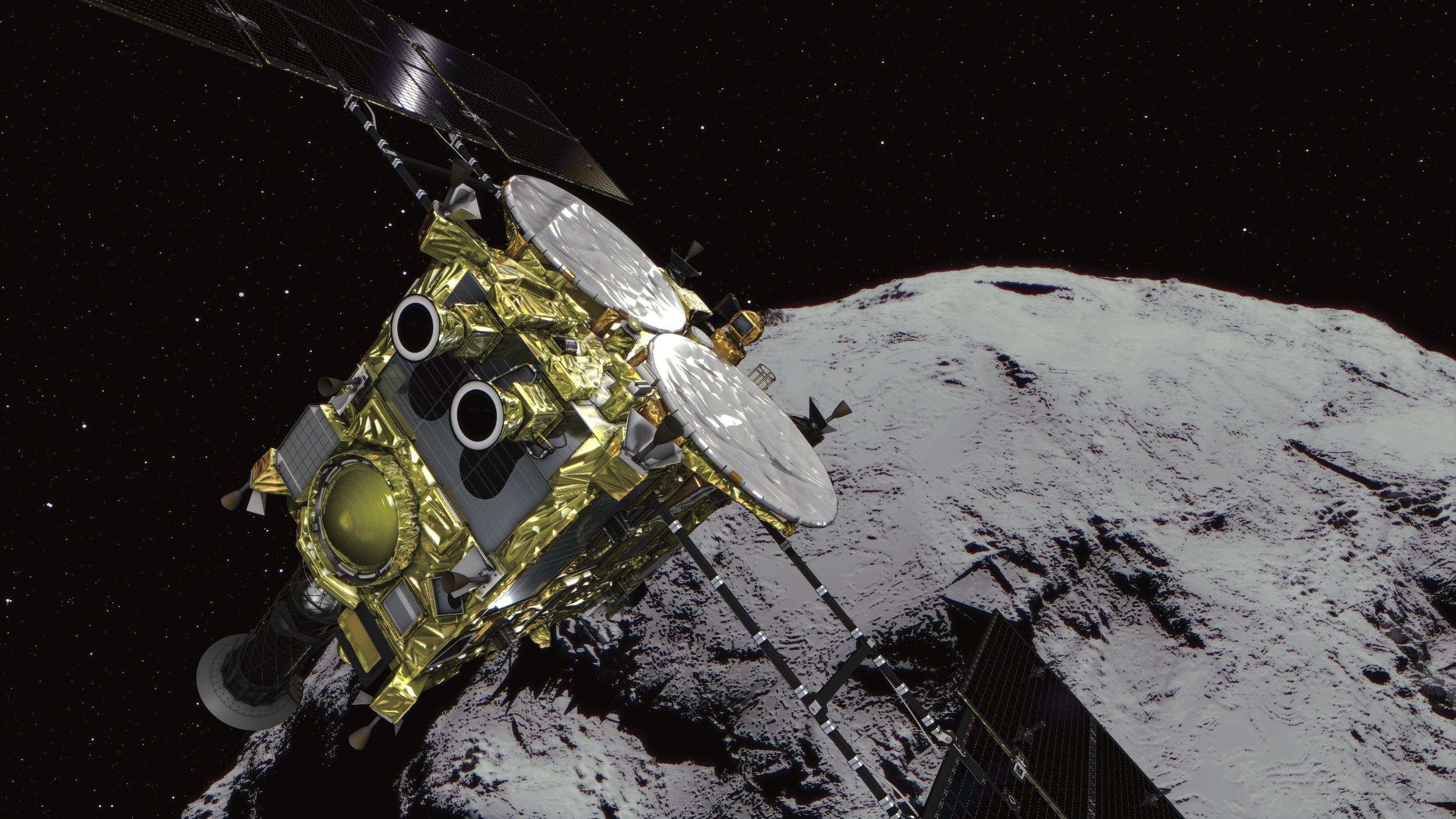

Sebbene l’evento contribuisca ad animare fantasie apocalittiche nel bel mezzo di una nuova Guerra Fredda, solleva una questione di sempre maggiore importanza geopolitica: il problema degli space debris, ovvero i detriti spaziali, noti anche come space junk, spazzatura spaziale. Si tratta di qualsiasi pezzo di macchinario o detrito lasciato dagli esseri umani nello Spazio e il termine può riferirsi a oggetti di grandi dimensioni come satelliti abbandonati che hanno fallito o sono stati lasciati in orbita al termine della loro missione. Nel corso del tempo tale definizione si è ampliata per includere cose grandi e piccole come satelliti in pensione, frammenti e pezzi rimanenti da veicoli spaziali, cacciaviti, strumenti, dadi e bulloni, frammenti, guanti persi e persino macchie di vernice.

In più di sessant’anni di avventure fuori dalla Terra, lo Spazio è disseminato di questi resti che, se di grandi dimensioni, possono costituire un grave pericolo nel momento in cui puntano verso il nostro Pianeta, incendiandosi. Alcuni veicoli spaziali, come ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale sono stati equipaggiati con particolari protezioni per prevenire questo tipo di eventi, ma le attività extra-veicolari restano il problema principale. Per questa ragione nel 1993, sotto l’egida delle Nazioni Unite, fu costituito l’Inter-Agency Space Debris Committee, con il compito di fare dialogare le principali agenzie spaziali del Mondo al fine di trovare soluzioni condivise.

Anche questa è geopolitica

Dopo decenni di stasi delle Star Wars, gli ultimi anni hanno dato il via ad una nuova corsa allo Spazio, soprattutto a fini tecnologici, plasmando nuovamente questa porzione di Universo. L’accresciuta importanza delle tematiche ambientali, poi, ha corredato la geopolitica spaziale di nuove sfumature legate all’inquinamento, ai principi di precauzione e “chi inquina paga”, oltre che alla responsabilità diplomatica legata a questi incidenti e ai danni che possono recare ad altre nazioni. Tutte domande nuove che richiedono approcci e soluzioni innovative. L’elevato grado di interdipendenza tecnologica ed economica, che il mondo ha raggiunto tra la fine della Guerra Fredda e l’inizio della pandemia, richiede più che mai l’applicazione del principio di cooperazione per la gestione globale dei problemi ambientali spaziali.

I detriti, tra l’altro, oltre a costituire un pericolo per la Terra, sono altamente rischiosi per le attività spaziali stesse: dai 23.000 pezzi di detriti nell’orbita terrestre che sono più grandi di 5-10 centimetri che possiamo tracciare e catalogare, alle centinaia di milioni che non possiamo rilevare, oggetti grandi e piccoli che sfrecciano a velocità letali mettono in pericolo missioni civili, commerciali e militari nello Spazio e, qualora un detrito battente bandiera di una Nazione/missione vada a colpire, danneggiando, strutture di altre nazioni (magari anche nemiche) le cose si complicano.

Alcuni precedenti importanti

Eventi di questo tipo si sono verificati più volte, ma solo dagli anni Novanta in poi hanno cominciato ad occupare le scrivanie degli studiosi e della politica. La NASA ha riportato la prima collisione mai conosciuta tra due oggetti nello spazio nel luglio 1996, quando il satellite da ricognizione militare francese Cerise fu colpito e gravemente danneggiato da, ironia della sorte, un frammento di esplosione nello stadio superiore dell’Ariane, un razzo vettore europeo. Tre anni prima, venne riscontrato un foro di oltre 1 cm di diametro in un’antenna montata sul telescopio spaziale Hubble: un ammasso di detriti era penetrato completamente nella parabola dell’antenna (ma l’unità continuò a funzionare). E ancora, nel 2001, le finestre dello space shuttle vennero sostituite 80 volte a causa di impatti sub-millimetrici. Tuttavia, gli incidenti possono anche avere un grande impatto sull’aumento della nube di detriti. Nel 2009, per la prima volta in assoluto, un satellite per comunicazioni statunitensi funzionante, Iridium-33, entrò in collisione con uno russo non funzionante, Cosmos-2251, mentre entrambi attraversavano l’estrema Siberia settentrionale. Questo singolo arresto anomalo ha generato più di 2.300 frammenti di detriti.

Cosa si può fare

L’Agenzia Spaziale Europea, ad esempio, è fra gli organismi internazionali che compiono attività di monitoraggio utilizzando sia telescopi ottici che radar. Il radar è più efficiente per il rilevamento di detriti al di sotto dei 5000 km di altitudine, mentre il tracciamento ottico è preferito per i livelli più alti e per le zone orbitali geostazionarie utilizzate dalle telecomunicazioni e dai satelliti di trasmissione. I dati orbitali risultanti per oggetti detriti di grandi dimensioni vengono compilati in cataloghi ampiamente disponibili nella comunità spaziale; questi includono il database DISCOS (Database and Information System Characterizing Objects in Space) mantenuto dal personale di Mission Analysis presso lo Space Operations Center dell’ESA a Darmstadt.

Sebbene la cooperazione in questo ambito faccia registrare dei buoni risultati, alcuni studiosi sollevano alcuni dubbi circa la proliferazione di operazioni di “pulizia spaziale”. L’insieme di soluzioni governative o commerciali per contrastare i detriti orbitali – che si tratti di laser, reti, magneti, attacchi, braccia robotiche o satelliti di servizio coorbitanti – rischia di alimentare le prospettive di una corsa furtiva per il dominio nello Spazio. È di questa opinione di Saadia Pekkanen, co-presidente del Forum spaziale USA-Giappone e coodirettrice della Space Security Initiative presso l’Università di Washington. La stessa tecnologia che cattura, fulmina o trascina via i detriti può fare lo stesso con un’astronave funzionante. È importante sondare come e con quale intenzione contrastare i detriti spaziali con tecnologie a duplice uso, e ancor di più in un momento di mutamento nell’ordine mondiale. Secondo Pekkanen sia le vecchie che le nuove potenze spaziali, dunque, possono facilmente mascherare le loro intenzioni militari dietro legittime preoccupazioni internazionali.

Una proposta interessante: una tassa sulla space junk

Finora, le soluzioni proposte sono state principalmente tecnologiche o manageriali. In definitiva, soluzioni ingegneristiche o gestionali come queste non risolveranno il problema dei detriti perché non cambiano gli incentivi per gli operatori. Ad esempio, la rimozione dei detriti spaziali potrebbe motivare gli operatori a lanciare più satelliti, affollando ulteriormente l’orbita terrestre bassa, aumentando il rischio di collisione e aumentando i costi. Un approccio migliore al problema dei detriti spaziali potrebbe essere quello di implementare una tariffa per l’uso orbitale, una tassa sui satelliti in orbita.

“Non è la stessa cosa di una tariffa di lancio”, sostiene Akhil Rao, professore di economia al Middlebury College. Le tariffe di lancio da sole non possono indurre gli operatori a disorbitare i loro satelliti quando necessario, e non è il lancio ma il satellite in orbita che causa il danno. In uno studio congiunto con altri due colleghi, intitolato Orbital-use fees could more than quadruple the value of the space industry, si ipotizza che le tariffe per l’uso orbitale potrebbero essere tariffe dirette o permessi scambiabili e potrebbero anche essere specifiche per l’orbita, poiché i satelliti in orbite diverse producono rischi di collisione variabili. Soprattutto, la tariffa per ogni satellite sarebbe calcolata in modo da riflettere il costo per il settore di mettere in orbita un altro satellite, compresi i costi attuali e futuri previsti per il rischio di collisione aggiuntivo e la produzione di detriti spaziali – costi che gli operatori, attualmente, non tengono in conto dei loro lanci. Nel modello elaborato dai tre scienziati ciò che conta è che gli operatori satellitari paghino il costo del rischio di collisione imposto ad altri operatori. Si tratta di tasse aumenterebbero nel tempo, per tenere conto del valore crescente delle orbite più pulite: secondo i loro calcoli la tariffa ottimale aumenterebbe a un tasso del 14% all’anno, raggiungendo circa $ 235.000 per satellite all’anno entro il 2040.