Lo storico scozzese Thomas Carlyle, vissuto nell’Ottocento, è noto per aver teorizzato un nuovo modo di leggere la storia: non una ripetizione inevitabile di eventi simili tra loro, ma il risultato delle azioni di pochi condottieri. Grandi uomini che hanno guidato tanti, piccoli uomini, cambiando le sorti dell’umanità col proprio carisma e col proprio genio. È la teoria del grande uomo.

Napoleone viene solitamente considerato il grande uomo per antonomasia, colui che ha sconvolto l’Ottocento, gettato le basi del Novecento e il cui legato continua a plasmare la contemporaneità. Il grande uomo è un Napoleone, un Alessandro Magno, ma può anche essere un Leonida o, in esteso, una scheggia impazzita come Gavrilo Princip. È il comune denominatore che non deve cambiare mai: essere un singolo in grado di trascinare impetuosamente le masse e di forgiare intere epoche.

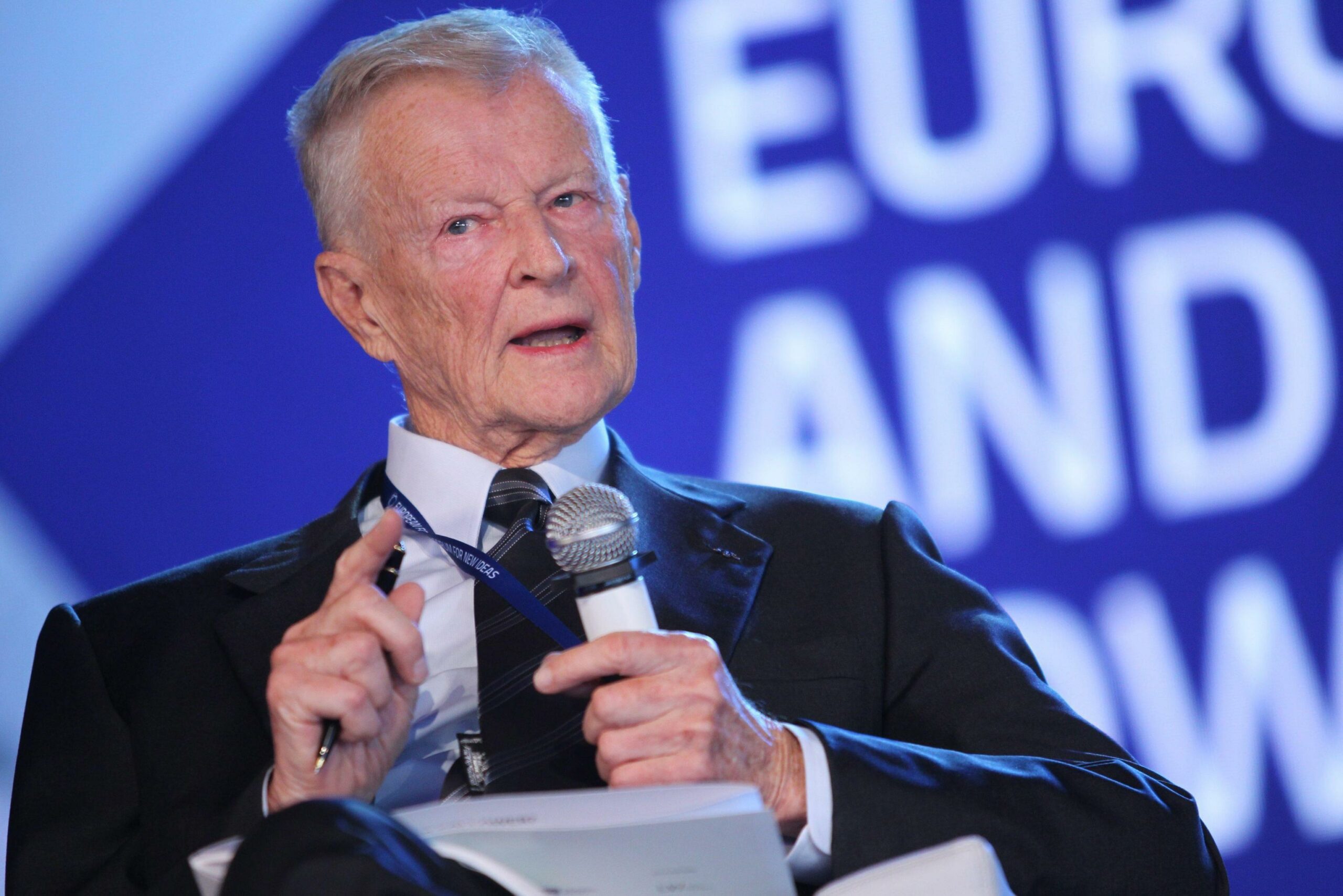

Il Novecento, più di ogni altro, sembra essere stato il secolo dei grandi uomini. Uomini i cui passi hanno spianato la strada al Duemila e la cui ombra, talvolta, oscura il Sole. Uomini che hanno abbattuto imperi plurisecolari come Lenin e Gandhi, che hanno vinto una guerra senza possedere un esercito come Giovanni Paolo II o che hanno rivoluzionato le relazioni internazionali come lo stratega Henry Kissinger o come Zbigniew Brzezinski, l’ultimo geopolitico.

Zbigniew Kazimierz Brzezinski nacque a Varsavia il 28 marzo 1928. Figlio di una famiglia aristocratica legata alla Chiesa cattolica, verso la quale era profondamente devota, Brzezinski crebbe seguendo le orme e le passioni del padre, Tadeusz, un diplomatico formatosi tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica.

I Brzezinski, baciati dalla fortuna o benvoluti dal destino, scamparono al dramma della Seconda guerra mondiale, assistendo da lontano all’atroce spartizione della Polonia tra nazisti e sovietici. Nel 1938, infatti, Tadeusz fu chiamato a servire presso il consolato generale polacco di Montreal. E qui, anche e soprattutto a causa del conflitto, decisero di rimanere.

Il giovane Brzezinski, mai dimentico della doppia coltellata ricevuta dalla Polonia, avrebbe intrapreso la carriera delle relazioni internazionali, specializzandosi in studi sovietici. Una laurea magistrale presso la McGill University, conseguita discutendo una tesi sulla natura multinazionale dell’Unione Sovietica. Un dottorato ad Harvard, sotto la supervisione del politologo Merle Fainsod, focalizzato sulle relazioni tra Lenin e Stalin.

Brzezinski terminò gli studi universitari nella prima metà degli anni Cinquanta, forte di un curriculum a cinque stelle e di un circuito di amicizie destinate a fare la differenza – Samuel Huntington. Monaco di Baviera, sede dell’edizione polacca della neonata Radio Free Europe, la prima destinazione di lavoro. Le università Harvard, Columbia e John Hopkins a seguire, in qualità di professore di relazioni internazionali ed esperto di studi sovietici.

Rivale di Henry Kissinger, perché guidato da una postura maggiormente confrontazionale nei confronti dell’Unione Sovietica, Brzezinski avrebbe trovato il modo di farsi strada come consigliere di quei politici e di quei gruppi di potere scettici verso la possibilità di una coesistenza pacifica: da Madeleine Albright, futura segretaria di stato della seconda amministrazione Clinton, al Bilderberg Group.

Brzezinski, un falco. Perché sperava che gli Stati Uniti non cedessero alla chimera della coesistenza pacifica. E perché aveva, fatti alla mano, la vista lunga. Datata 1960 è, invero, una sua previsione sul futuro dell’Unione Sovietica: destinata a entrare in stagnazione, tanto economica quanto politica, e poi a subire una frammentazione su linee etniche. Cosa poi avvenuta.

L’Occidente, secondo Brzezinski, non avrebbe vinto la Guerra fredda ottenendo la superiorità militare e tecnologica sul Secondo mondo, ma quella valoriale – la necessità di screditare il totalitarismo –, e avrebbe potuto prevalere definitivamente sull’Unione Sovietica strumentalizzandone i talloni d’Achille, costituiti da quella sottovalutata e poco studiata disunità tra gruppi etnici, nazionalità e fedi. L’odio e la diffidenza scorrevano nelle vene dei popoli sottomessi dal Cremlino, alla Casa Bianca l’onere di portarli a galla e volgerli contro l’Impero sovietico.

Diversamente da Kissinger, suo rivale, non credeva nella possibilità di provocare la tanto ricercata rottura sino-sovietica – e la storia, qui, gli avrebbe dato rapidamente torto. Le sue tesi sulla disunità nello spazio sovietico, ad ogni modo, gli avrebbero permesso di effettuare una scalata nella piramide del potere, inarrestabile, traghettandolo all’interno della presidenza Johnson in qualità di consigliere per la politica estera di Hubert Humphrey. L’inizio della fama. La possibilità di rendere finalmente giustizia alla propria patria, la Polonia.

La linea Brzezinski avrebbe trovato uno sbocco istituzionale nel 1976, anno delle attesissime presidenziali, grazie all’appoggio fondamentale di Jimmy Carter. Il candidato alla presidenza, che era un detrattore di Richard Nixon, vedeva in Brzezinski l’alternativa, unica e valida, al finanche troppo pragmatico Kissinger.

Carter prometteva un radicale cambio di rotta rispetto al kissingerismo: meno distensione, più coraggio al di là della Cortina di ferro. E si fidava ciecamente di Brzezinski, tanto da definirsi un suo “studente”, perciò la decisione – a posteriori vincente – di farlo consigliere per la sicurezza nazionale.

Un po’ per le sue origini, e un po’ per una comprensione avanzata delle dinamiche intrasovietiche, Brzezinski era dell’idea che gli Stati Uniti avrebbero dovuto scommettere sulla destabilizzazione della Polonia, che, proprio nel 1976, era scesa in piazza per protestare contro il carovita. I prodromi di Solidarność. Caduta Varsavia, secondo Brzezinski, un effetto domino avrebbe travolto l’intero blocco comunista.

Il fato avrebbe sorriso a Brzezinski. Nel 1978, causa la morte prematura di Giovanni Paolo I, la Chiesa cattolica, riunitasi in conclave, avrebbe eletto un polacco: Karol Józef Wojtyła. Un’opportunità più unica che rara, dei cui potenziali benefici Brzezinski mise al corrente il proprio presidente: un asse con il Vaticano, rivale storico degli Stati Uniti, per provare ad abbattere l’Impero dell’ateismo attraverso una linea d’azione pionieristica, ovvero la “geopolitica della fede“.

Stalin si sbagliava: la Chiesa aveva delle divisioni. E, tra l’altro, appartenenti a questo mondo: i battezzati nel nome della Trinità. Agli Stati Uniti, in combutta col Vaticano, l’onere-onore di trasformare la fede – assopita e annichilita dai comunisti – in un motore di riscatto, in un veicolo di emancipazione, in uno strumento di ribellione. La Polonia, dove la Chiesa era riuscita in qualche modo a preservare il suo scheletro, sarebbe stata il primo laboratorio in cui sperimentare la tesi avvincente di Brzezinski.

Insieme, a partire dal 1978, Stati Uniti e Vaticano cominciarono a foraggiare il sindacato nato sull’onda delle proteste del 1976, Solidarność, creando un’internazionale di aiuto e soccorso baricentrata sulla Polonia. Armi, Bibbie, consiglieri, denaro; tutto veniva inviato nel febbricitante satellite dell’Unione Sovietica, dove le parrocchie sarebbero diventate rapidamente il punto di riferimento dell’opposizione extragovernativa: un nascondiglio per i ricercati, una sede per i comizi illegali, un magazzino per armi e scorte di vario tipo, un luogo di conforto.

Ispirato dal successo polacco, Brzezinski supervisionò l’applicazione della geopolitica della fede nel resto del patto di Varsavia, nonché all’interno della stessa Unione Sovietica – in particolare in Ucraina e nei Baltici –, e in un teatro del quale per primo, ancora una volta, intuì le potenzialità: l’Afghanistan. Un duplice attacco per procura a Mosca, ingegnosamente compiuto per divergerne l’attenzione su due estremità tra loro distanti e diverse, i cui frutti sarebbero maturati tra il 1989 e il 1991.

Nel 1981, spianata la strada alla Rivoluzione polacca e all’impantanamento in terra afgana dell’Unione Sovietica, Brzezinski fu insignito della Medaglia presidenziale per la libertà. Pur rivestendo ruoli minori, avrebbe continuato a servire Washington anche durante l’era Reagan.

Brzezinski viene ricordato dai più, oltre che per la formulazione e l’implementazione della geopolitica della fede, per la scrittura di un testo-testamento, La grande scacchiera, divenuto la bussola per orientarsi in Eurasia di ogni amministrazione a stelle e strisce sin dall’era Bush Jr.

Ma il geopolitico, passato a miglior vita il 26 maggio 2017, non ha lasciato ai posteri soltanto delle linee-guida su come muoversi in quel campo minato che è l’Eurasia. Nel 2003, in controtendenza rispetto al clima generale, invitò la presidenza Bush a non invadere l’Iraq e, in esteso, a ripensare integralmente il concetto e l’impianto della Guerra al Terrore. Non perché gli Stati Uniti non dovessero vendicarsi dell’11/9, ma perché nel lungo termine intravedeva di gran lunga più contro che pro, tra i quali un islamosfera investita dall’antiamericanismo e un complesso militare-industriale sfiancato dalle guerre infinite.

La sua disaffezione nei confronti della classe dirigente post-guerra fredda sarebbe aumentata con lo scorrere degli anni. Prima le critiche incessanti rivolte a George Bush Jr, da Brzezinski ritenuto uno dei peggiori presidenti americani di ogni tempo, poi il curioso lobbismo contro Israele, che il geostratega accusava di eccessive e malevoli ingerenze nella politica estera degli Stati Uniti – di qui, coerentemente, la difesa del controverso libro La Israel Lobby e la politica estera americana del politologo John Mearsheimer. Infine, il parziale allontanamento anche da Barack Obama e il totale scetticismo verso Donald Trump.

Indagatore sociale, oltre che geopolitico, Brzezinski avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua esistenza a studiare quelli che riteneva i mali dell’America contemporanea, in particolare le ricadute mentali e sociali di un capitalismo sempre più sregolato e pervasivo. Per gli Stati Uniti, la vera sfida del XXI secolo non sarebbe provenuta dal revisionismo di grandi potenze riemergenti, come Russia e Cina, ma dalla cornucopia permissiva, dall’atomizzazione sociale, dal melting pot e dalla perdita di valori sani e di volontà di potenza. America contro America, questa la grande partita del Duemila. E la storia, di nuovo, gli ha dato ragione.