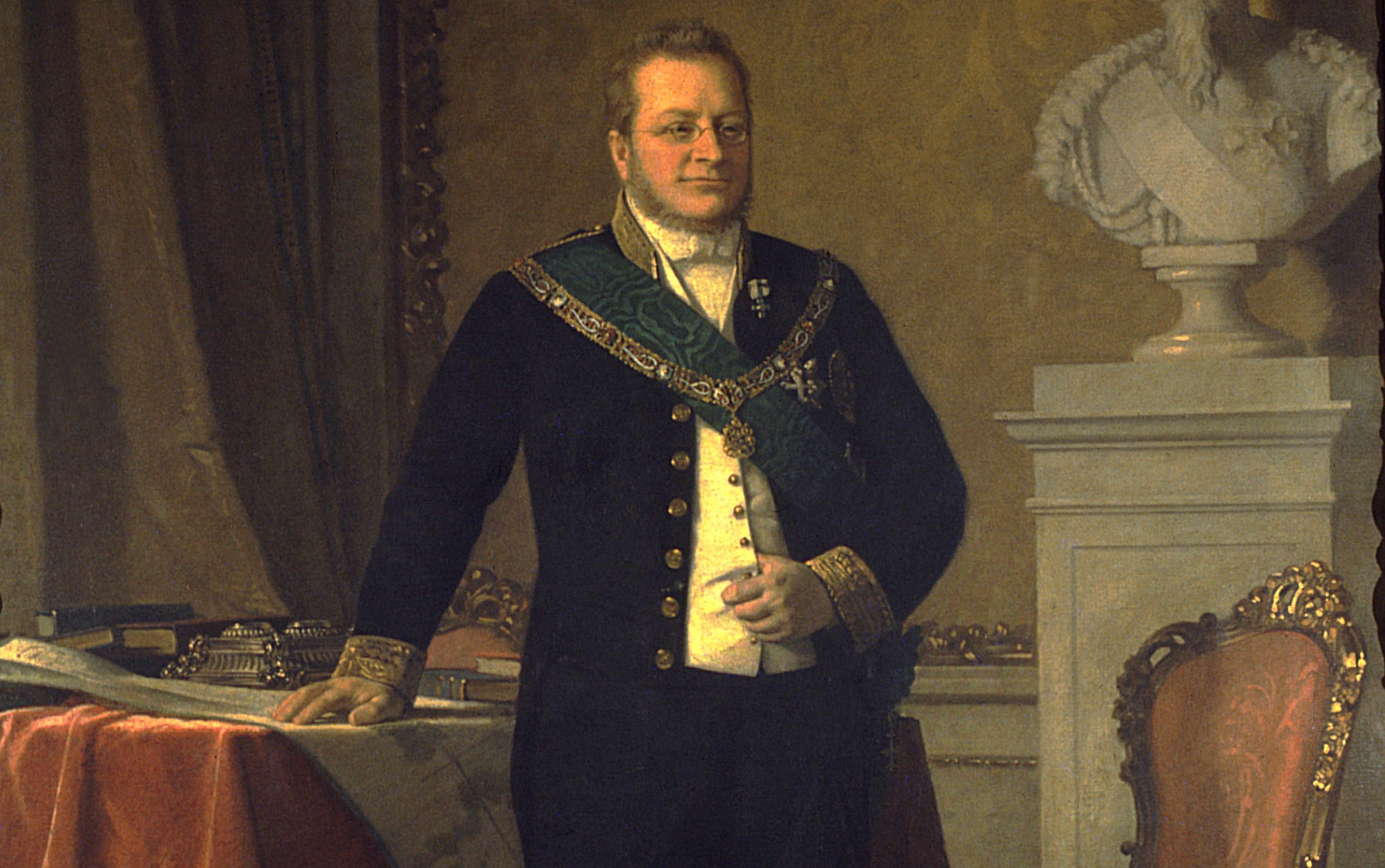

Camillo Benso di Cavour è ritenuto il personaggio politico decisivo per la creazione dell’Italia unita, il massimo stratega della fase conclusiva del Risorgimento che, nel giro di un biennio (dalla seconda guerra d’indipendenza del 1859 alla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861) pose termine a una divisione politica della penisola che proseguiva dai tempi dell’invasione longobarda del VI secolo, consegnò all’Europa un nuovo attore posto nello strategico teatro mediterraneo e creò le basi della partecipazione dello Stato sabaudo al concerto delle potenze.

Presidente del consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna dal 1852 al 1859 e dal 1860 alla trasformazione dello Stato in Regno d’Italia, primo capo di governo dell’Italia unita per soli tre mesi prima della sua precoce scomparsa nel giugno 1861, che privò il Paese della sua lucidità e della sua visione, Cavour fu uomo del suo tempo che seppe percorrere gli eventi e elaborare una sagace dottrina strategica mirante a portare l’Italia in Europa da attore di primo piano.

Liberale di stampo anglosassone, attento a valutare il peso strategico e geoeconomico delle nuove innovazioni industriali e infrastrutturali (ferrovia in primis), Cavour contribuì a costruire un consenso politico volto a dare a Vittorio Emanuele II, passo dopo passo, il controllo sull’alta Italia prima e sull’intera penisola poi. E per farlo non poté fare a meno di operare ragionamenti di matrice geopolitica che forniscono, anche a un secolo e mezzo di distanza, utili insegnamenti.

In primo luogo, Cavour ebbe modo di sviluppare una complessa rete di influenze e legami diplomatici in grado di dare alla sua azione politica un substrato continuo e valorizzare sia a livello di human diplomacy che di organicità l’azione del regno sabaudo. I legami stretti nel Regno Unito durante le sue visite finalizzate allo studio del modello liberale dell’era vittoriana, la relazione speciale stretta con Napoleone III e l’Impero francese, l’utilizzo di strumenti di intelligence (ivi compresa l’azione della Contessa di Castiglione) a fini diplomatici si inserirono in un contesto in cui l’obiettivo chiaro di Cavour era, in filigrana, ben intuibile: promuovere a livello europeo la creazione delle condizioni necessarie per sviluppare un consenso favorevole al rafforzamento del Regno di Sardegna e, in prospettiva, all’unificazione italiana.

Anticipando i tempi rispetto al presente, si può dire che Cavour sapesse come padroneggiare in quest’ottica sia il soft power che l’hard power. Conscio che l’obiettivo era conseguibile unicamente attraverso un graduale processo di marginalizzazione dell’Austria-Ungheria dominatrice dell’Italia nord-orientale nel contesto europeo, Cavour promosse l’utilizzo delle forze armate sabaude come strumento di diplomazia inviando i bersaglieri del generale La Marmora al seguito della coalizione franco-britannica impegnata nella guerra di Crimea nel 1855-1856.

L’utilizzo delle truppe in teatri lontani per conseguire dividendi geopolitici apparve come un prerequisito per portare ai tavoli della pace la questione italiana e far maturare negli alleati pro tempore di Torino la necessità di ragionare sulla sua collocazione nel contesto europeo della seconda metà del XIX secolo. La Francia ritenne dunque favorevole l’idea di un’unificazione dell’Italia cisalpina tale da escludere l’Austria dalla penisola, mentre di fronte alle acrobazie di Napoleone III Londra iniziò a vedere di buon occhio l’ipotesi che un’unificazione dell’Italia creasse un contropotere mediterraneo alla Francia e, al contempo, garantisse l’eliminazione dalle carte geografiche del Regno delle Due Sicilie, principale presidio filorusso in Europa in un’epoca in cui il regno si scontrava con San Pietroburgo nel Grande Gioco.

Questo incastro si propiziò rispettivamente nel sostegno francese ai Savoia nella seconda guerra d’indipendenza e nell’esplicito benestare di Londra alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, dietro cui rassicurava la garanzia cavouriana, che tra il 1859 e il 1860 risolsero l’annosa questione dell’unificazione. Preparata con una fitta rete di giochi diplomatici e azioni in profondità negli anni precedenti e con una capacità di coniugare influenza diplomatica e uso dello strumento militare, oggigiorno troppo spesso negletta dall’Italia repubblicana. Troppo attenta, in passato, a interpretare la “politica della sedia”, confondendo la presenza a tavoli negoziali e in teatri operativi con l’effettiva capacità d’influenza. Impossibile senza una strategia e una visione che, dopo la fine della Prima Repubblica, non si sono per lungo tempo viste.

Coerentemente con questi principi, Cavour volle passare all’Italia che contribuì a unificare la legittimazione di una vocazione europea che, dopo di lui, avrebbe riscoperto con la medesima intensità soloAlcide de Gasperi.

Mario Draghi, nel ricordare Cavour dopo aver ricevuto nel 2017 a Santena un premio ad egli intitolato, affermò che il Conte desiderava “un’Italia unita e indipendente soprattutto perché vedeva unità e indipendenza quali condizioni essenziali di progresso, di civiltà, ma anche perché solo un’Italia unita e indipendente avrebbe potuto affermare i propri valori in Europa e da questa trarre impulso di crescita”. Cavour fu il più anglosassone dei nostri statisti, in un’epoca in cui la Gran Bretagna era all’avanguardia in politica e in economia, senza mai esser subalterno o nutrire complessi d’inferiorità.

Cavour, ricordava Draghi, seppe essere maestro ideale: “un secolo dopo, finita la Seconda guerra mondiale, quell’idea assunse una forma più compiuta e ambiziosa, evolvendosi nell’obiettivo di un’unione economica e poi politica come approdo necessario della civiltà europea”. De Gasperi seguì Cavour ricordando che l’ingresso dell’Italia nel concerto europeo non voleva dire annacquamento della coesione nazionale ma poteva essere presupposto per la possibilità di giocare a testa alta nell’agone continentale. Una lezione che in vista della ricostruzione post-Covid può essere fondamentale.

Mettendo in campo quanto si conosce e si comprende dell’azione cavouriana si può in ultima istanza capire come il filo conduttore della sua azione politica sia stato quello del realismo. Un realismo connotato in forma profondamente innovativa, legato alla necessità che Cavour ebbe di gestire forti limitazioni e vincoli geopolitici e connessi alla politica interna. Come sottolinea Geopolis Cavour “aveva dimostrato di possedere prospettiva e ingegno degni di un grande politico arguto conoscitore del mondo che lo circonda e di tutti i suoi meccanismi”. Limiti e vincoli erano interpretati in termini propositivi e proattivi dall’esecutivo di Torino, che seppe unire una visione di medio-lungo periodo alla capacità di approfittarsi delle contingenze. Una necessità che l’Italia odierna dovrebbe riscoprire e fare propria. Nella consapevolezza del fatto che la politica estera la fanno, al tempo stesso, gli uomini, le circostanze, gli eventi.