Il mausoleo che doveva accogliere il corpo dell’argentina più famosa della storia non è mai stato costruito. Era stato concepito come un monumento, di 140 metri di altezza, coronato da una statua ciclopica di un lavoratore, scolpita in marmo di Carrara.

La salma di Eva Duarte, Evita, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón, passò di mano in mano per alcuni anni fra due continenti, prima della tumulazione ufficiale avvenuta a vent’anni dalla sua scomparsa. Impersonificazione delle aspirazioni dei diseredati, icona del peronismo, simbolo femminista, segnò un’era politica senza mai occupare un incarico di governo. Fermata da un cancro all’utero, ebbe una vita corta ma una popolarità senza eguali e un posto nel mito.

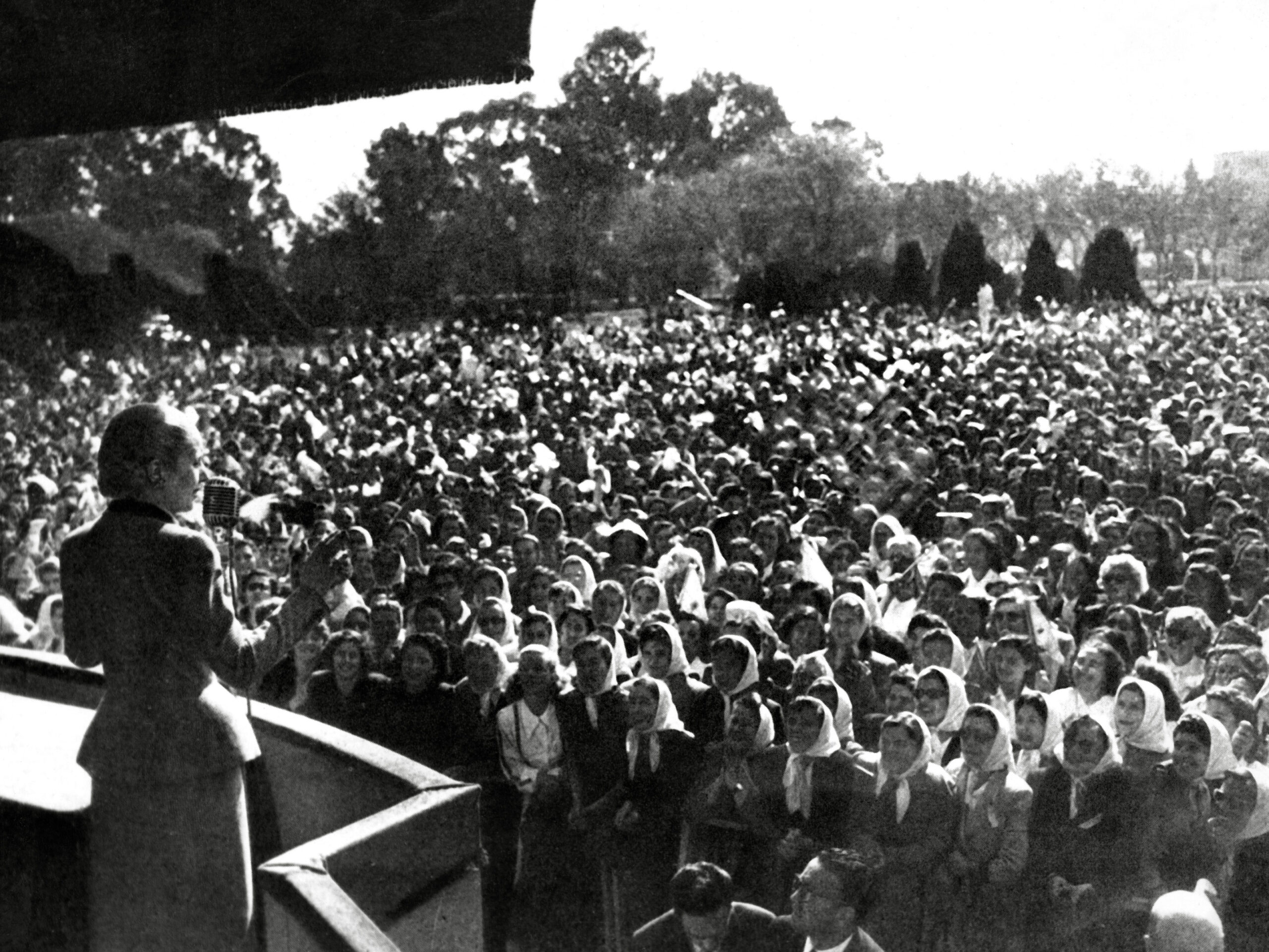

Evita Perón suscitò sentimenti assoluti sia di profonda venerazione sia di grande disprezzo. Nata nel 1919, in una località rurale non precisata, orfana di padre a 8 anni, a 15 lasciò la famiglia per diventare attrice. Nel 1945, si sposò con Perón, allora ministro del lavoro, più anziano di oltre 25 anni, con l’investitura a presidente di questi, nel 1946, divenne first lady. Scomparve nel 1952 a 33 anni. Fu una delle prime donne a fare política e stare al fronte di raduni di massa in Argentina, durante le campagne elettorali e i mandati del marito.

Nonostante la sua capacità e determinazione, le oligarchie non le perdonarono le umili origini, la nascita da una relazione extraconiugale, l’erratica vita artistica tra film di secondo ordine e copertine di rotocalchi, e le attribuirono l’etichetta di opportunista e scalatrice sociale. La Società di Beneficienza di Buenos Aires, amministrata dalle signore dell’alta borghesia, non le offrì la presidenza onoraria, d’abitudine concessa alle consorti dei premier. Le giustificazioni addotte si appellarono alla sua giovane età e la presunta mancanza di formazione per farsi carico dell’istituzione.

I conservatori nutrirono per lei un odio viscerale, nel quale si mescolarono rancore di classe, maschilismo e paura di fronte al suo potere. Persino le alte sfere della chiesa cattolica si sentirono schiacciate dal suo peso. Non solo Evita gli aveva sottratto il monopolio dell’apostolato sociale, ma temevano il parossismo del culto per la sua persona. Evita, poco prima della morte, venne proclamata guida spirituale della nazione e imbalsamata per essere esposta come una reliquia. Il papa Pio XII ricevette migliaia di petizioni per canonizzarla.

Evita continuò a lavorare durante il decorso della malattia, tra chirurgie e radioterapie, assorbita dalle sue responsabilità, fino al momento in cui il dolore, e la drammatica riduzione delle forze, la obbligarono a ridurre la partecipazione in eventi pubblici. É rimasto celebre lo scatto fotografico, dell’ultima apparizione al balcone della Casa Rosada, in cui Perón la sostiene per la vita. Nonostante la commozione del popolo, che assisteva alla lenta consumazione della propria eroina, nei quartieri altolocati si giubilava e per le strade apparirono scritte a lettere giganti che recitavano Viva el cáncer.

Quando un colpo di stato, nel 1955, costrinse Perón all’esilio. Evita e la sua memoria non sfuggirono alla vendetta. Il palazzo Unzué, al tempo residenza presidenziale, e la casa dove visse in precedenza, vennero demoliti; l’edificazione del mausoleo interrotta. Solo nominarla o possedere un suo ritratto poteva condurre al carcere. La salma custodita su una lastra di cristallo sospesa da cordoni trasparenti, nella cappella della confederazione generale del lavoro, venne profanata con la recisione di una sezione di una falange della mano e il lobo di un orecchio per verificarne l’identità.

La cupola golpista, intenzionata a far sparire il simbolo più autorevole del nemico, valutò diverse opzioni tra le quali bruciare il cadavere o lanciarlo in mare. Scrupoli e altre valutazioni imposero al generale Pedro Eugenio Aramburu una sepoltura cristiana. La missione venne affidata al fanatico antiperonista, tenente colonnello Carlos Moori Koenig, capo dei servizi segreti. Questi sottrasse il corpo dalla cappella e, per alcuni mesi, si spostò per la capitale con un furgoncino a bordo del quale lo teneva sequestrato, poi lo nascose nel proprio ufficio in una cassa per materiali di trasmissione.

Essendo giunte notizie ad Aramburu della follia necrofila di Moori Koenig, il quale aveva esibito Evita ad alcuni come un trofeo, l’operazione venne affidata al colonello Héctor Cabanillas, al cui attivo si annoveravano tre tentativi falliti di assassinare Perón. La salma, trasferita nella sede dell’intelligence, fu localizzata dal comando peronista e all’ingresso apparirono candele e fiori. Prese allora forma un progetto, appoggiato dalla chiesa argentina e italiana, di portarlo in Italia. L’ultimo nascondiglio del corpo di Evita, prima dell’imbarco per il porto di Genova, fu dietro il telone di un cinema di Buenos Aires. Con l’identità di Maria Maggi de Magistris, sarà occultata nel cimitero maggiore di Milano il 13 maggio 1957.

In sei anni di intensa attività con l’obiettivo dell’uguaglianza sociale, Evita Perón guadagnó credibilità e fiducia dei settori popolari e infuse speranza per una società giusta e inclusiva. Questa maratona, che definì la sua statura politica, cominció con un incarico da ambasciatrice di buona volontà, grazie al quale visitó molte nazioni europee per confrontarsi e apprendere da esperienze di protezione sociale e accesso ai diritti sociali ed economici delle maggioranze escluse. Ne seguirono un viaggio in tutto il paese per determinare necessità specifiche e la creazione di una fondazione, che prese il suo nome, attraverso la quale venne centralizzata l’assistenza dello stato.

La fondazione Evita Perón permise l’ampliamento della copertura pensionistica, l’organizzazione di campagne vaccinali, la costruzione di scuole, città universitarie, case popolari, ospedali, case di cura per anziani, centri di accoglienza per ragazze madri, e un elevato numero di altre iniziative. Nel 1949, fondò il partito peronista femminile per promuovere la militanza politica delle donne. La sua dottrina venne esplicitata in due libri – “La ragione della mia vita” e “Il mio messaggio” – e la sua figura divenne onnipresente nei notiziari settimanali di proiezioni obbligatoria nelle sale cinematografiche. Alle scuole elementari, tra le frasi dell’abbecedario, figurava Evita me ama.

Eva Perón condusse la campagna per il suffragio universale, concretato a partire dalle elezioni generali del 1951. Non potendosi recare al seggio, per ragioni di salute, votò per la prima volta, come le sue connazionali, da un letto d’ospedale sotto l’occhio mediatico. La sua influenza sulla confederazione generale del lavoro, il maggiore sindacato del paese, fu tale da farne un bastione del peronismo. L’impulso di una legislazione senza precedenti a favore della classe lavoratrice e la dignificazione della vita dei poveri la trasformarono in un modello morale e nell’archetipo della madre della nazione.

In riconoscimento del valore del suo lavoro politico, il movimento operaio la propose come candidata alla vicepresidenza per il secondo mandato di Perón. Questa opzione venne osteggiata con veemenza dai principali partiti dell’opposizione, l’accademia, i maggiori produttori agricoli e industriali, le forze armate e la chiesa cattolica. Tale pressione, e le precarie condizioni di salute, la portarono a non accettare l’offerta in quello che viene ricordato come il “giorno della rinuncia”, e in cui venne esplosa una bomba in un edificio commerciale dove era esposto uno dei suoi libri.

Le ardue vicende della sua vita personale, l’incontro emblematico con Perón in un atto di solidarietà per le novemila vittime del terremoto di San Juan, la sua freschezza empatica e le straordinarie doti di comunicatrice, l’impegno per gli ultimi, l’ascesa dal basso alle vette del potere senza mai dimenticare la propria estrazione, e l’interpretazione genuina ed efficace dello spirito del socialismo democratico internazionale, ne fecero un oggetto di sincera ammirazione, un esempio di speranza, e uno dei personaggi più illustri del Partido Justicialista.

Perón era cosciente della necessità politica di servirsi del mito. Alla morte di Evita, Pedro Ara, imbalsamatore di fama, e addetto culturale dell’ambasciata spagnola, preparò il cadavere in un processo durato dieci mesi. Venne vestita con una tunica bianca, il suo parrucchiere personale le sistemò i capelli, le smaltarono le unghie, e le venne collocato fra le mani un rosario d’argento e madreperla, regalo del papa. La camera ardente fu allestita nei locali del ministero del lavoro, da dove dirigeva l’opera sociale.

Un milione di persone presenziarono ai funerali di stato del 1 agosto 1952. Una colonna interminabile e silenziosa occupò le strade di Buenos Aires e gli intervenuti attesero fino a dieci ore per renderle omaggio. Il 9 agosto il feretro venne introdotto nelle stanze del parlamento per ricevere gli onori che si offrono ai presidenti. L’11 agosto le esequie furono portate nell’edificio della confederazione nazionale del lavoro, il passaggio finale di un’apoteosi di sedici giorni, con la partecipazione complessiva di due milioni di cittadini.

Il destino del corpo di Evita Perón rimase un segreto di stato per quasi quindici anni. Nel 1970, i Montoneros, gruppo armato del peronismo rivoluzionario, che assunse Evita come simbolo della propria lotta contro la dittatura, rapì e uccise l’ex presidente Aramburu, accusandolo fra altre cose della sua sparizione.

L’anno seguente, la stessa dittatura, forzata dall’instabilità del paese, cercò una via d’uscita dal regime militare, mediante elezioni. Per raggiungere l’accordo, si ricorse a Perón, esiliato in Spagna, e nel novero delle strategie per garantire il suo appoggio si incluse la restituzione dei resti di Evita. Cabanillas tornó in gioco per l’esumazione. Ara verificó l’identità del corpo, intatto a parte alcune lesioni ai piedi e il naso, e questo venne consegnato a Peròn.

Nel 1973, Perón iniziò il suo terzo mandato da presidente al fianco della terza moglie, ma morì prima di un anno. La vedova María Estela (Isabel) Martínez lo sostituì al timone, in una fase delicata per la democrazia da poco restaurata. La salma di Evita, tuttavia, era rimasta a Madrid. I Montoneros sequestrarono il cadavere di Aramburu per obbligare la nuova presidente a rimpatriarla. Il ricatto ebbe effetto ed Evita rientró in Argentina nel 1974.

I corpi di Evita e Perón vennero riuniti nel palazzo presidenziale Los Olivos, fra l’entusiamo popolare. Con il colpo di stato del generale Jorge Rafael Videla, però, la cripta venne smantellata e la coppia separata: Evita seppellita nell’elegante cimitero cittadino La Recoleta e Perón in quello popolare La Chacarita.