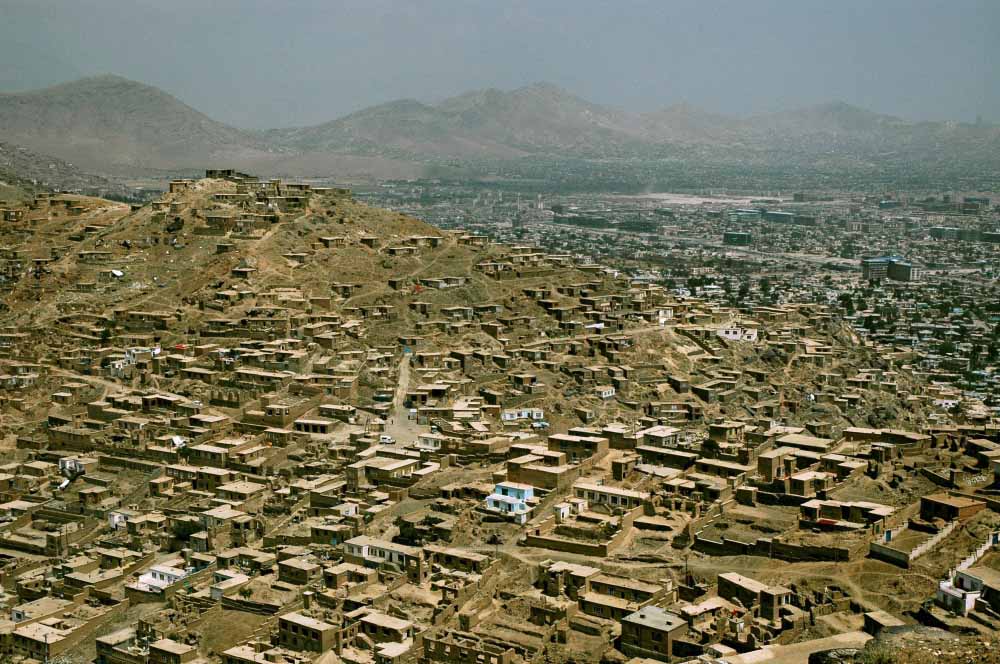

Quando l’argomento al centro del dibattito è l’Afghanistan, spesso e volentieri, si sente dire dall’opinionista di turno che non è una nazione, perché etnicamente eterogenea, che capi-clan e signori della guerra sono i reali controllori del territorio e che mai è esistito qualcosa di paragonabile ad un’identità comune. Non la bandiera, e neanche le Istituzioni, ma l’islam, la tribù e la famiglia sarebbero i punti di riferimento di ogni afghano – dove per afghano si intendono pashtun, tagiki, hazara, uzbeki, aimak e tutti gli altri.

Quegli opinionisti, però, sbagliano. Perché oltre all’islam, alla tribù e alla famiglia, le moltitudini dell’Afghanistan sono accomunate dalla venerazione di Dost Mohammed Khan Barakzai, il padre fondatore dell’omonima dinastia e il prode condottiero che fra il 1839 e il 1842 avrebbe condotto il piccolo emirato dell’Afghanistan alla vittoria contro i britannici, determinando l’inizio del mito del Cimitero degli imperi.

La storia di Dost Mohammd Khan Barakzai ha inizio il 23 dicembre 1793 a Kandahar, capitale vivace di una realtà imperiale sul viale del tramonto: l’impero Durrānī. Figlio di Payinda Khan, influente capo della tribù Barakzai ed ufficiale al servizio dei Durrānī, Mohammed cresce in un’epoca plasmata dalle guerre. Guerre fra tribù, guerre tra famiglie e guerre tra i Durrānī. E viene allevato, dunque, in un ambiente che gli impone di sviluppare abilità quali l’accortezza, la lungimiranza, la propensione alla sopravvivenza e la mentalità strategica sin dalla tenera età.

Testimone dell’assassinio del carismatico padre – ucciso nel 1799 su ordine dell’allora re Zaman Shah Durrani –, il piccolo Dost viene cresciuto dalla madre e viene forgiato, oltre che dal dolore e dal risentimento nei confronti della famiglia imperiale, dal clima di conflitto perenne con l’impero sikh del temibile Ranjit Singh, altresì noto come il “leone del Punjab”.

Abile guerriero, nonché stratega fuori dal comune, Dost riesce a scalare i gradoni della piramide del potere grazie alla nomea acquisita nei campi di battaglia. Nomea di condottiero valoroso e di soldato leale alla famiglia reale. Nomea vera soltanto in parte, perché sarebbe stato lui il catalizzatore della fine dell’epopea Durrani.

Nell’immediato post-battaglia di Attock contro i sikh del leone del Punjab – evento spartiacque per le relazioni internazionali dell’epoca –, Dost si convince della necessità di porre fine al dominio dispotico dei Durrani. E nel 1818, all’indomani dell’omicidio di suo fratello Wazir Fateh, Dost darà il via ad una guerra contro i Durrani, che terminerà con la sconfitta di questi ultimi nel 1823.

Carismatico come il padre, dal quale aveva anche ereditato la lealtà delle principali realtà tribali e claniche, Dost riesce a cacciare il re in rovina a Herat, instaurando un nuovo ordine: un emirato. Emirato che similmente all’impero Durrani avrebbe continuato a fronteggiare la minaccia sikh proveniente dal Punjab – incassando sia successi sia sconfitte, come la perdita di Peshawar –, e che a differenza di esso sarebbe stato costretto ad affrontare un nuovo nemico: l’imperialismo britannico.

Quando Londra decise di entrare in Afghanistan in chiave antirussa, mediando con successo una disputa tra il giovane emiro e l’ultimo Durrani, non poteva sapere né prevedere che Dost sarebbe passato alla storia come il Terror Anglorum, ovverosia il Terrore degli inglesi.

La guerra tra Kabul e Londra sarebbe durata soltanto tre anni, cioè dal 1839 al 1842, e dalla stampa britannica sarebbe stata ribattezzata il “disastro in Afghanistan” (Disaster in Afghanistan). Terminata con una rovinosa, repentina e drammatica ritirata da Kabul – che avrebbe guidato la mano di Elizabeth Thompson durante la pittura dello struggente e suggestivo “I resti di un esercito” –, la prima guerra anglo-afghana fu uno degli episodi-chiave del neonato Grande Gioco ed il mito fondativo dell’Afghanistan quale Cimitero degli imperi.

Come e perché sarebbe scoppiata la guerra è noto: russi e britannici si guerreggiavano per egemonizzare l’Asia centrale, porta d’accesso all’oceano Indiano, e l’Afghanistan si trovava a metà strada dal loro sogno. Londra, inoltre, credeva che prima o poi Mosca avrebbe tentato l’invasione dell’India – nonostante l’assenza di precedenti storici e di rivendicazioni conclamate –; da qui la necessità di tentare l’azzardo: la trasformazione di Kabul in uno stato cuscinetto.

La Corona delegò alla potente Compagnia delle Indie orientali l’onere-onore di persuadere l’emiro dell’Afghanistan a siglare un’alleanza formale con l’impero britannico. Il tavolo negoziale, comunque, non sarebbe andato a buon fine, perché mentre l’emiro pretendeva un do ut des – alleanza in cambio di supporto per riconquistare Peshawar –, i britannici anelavano ad una mera vassallizzazione.

L’emiro, a quel punto, avrebbe avvicinato i russi allo scopo di intimorire i britannici e spronarli a rivalutare la sua proposta. L’arrivo a Kabul del conte Yan Vitkevich, però, avrebbe sortito l’efferto opposto: Londra avrebbe interpretato la mossa in termini di conferma delle proprie paure relative all’entrata di Mosca nel corridoio afghano.

Dopo aver commissionato alla Compagnia delle Indie orientali un fascicolo approfondito sull’emirato, che spie e diplomatici avrebbero sostanzialmente sottovalutato – ritratto come ingovernabile, militarmente sottosviluppato, diviso da rivalità interclaniche e interetniche e unito soltanto dalla condivisione di una vaga protensione verso il Jihad –, da Londra, attraverso Lord Auckland, sarebbe arrivato un durissimo ultimatum: congelamento immediato di ogni forma di dialogo con Mosca o gravi ripercussioni.

L’emiro avrebbe risposto a quell’inaspettato ultimatum – inaspettato perché le relazioni bilaterali tra i due Paesi erano piuttosto deboli e l’influenza inglese sull’Afghanistan praticamente irrilevante – espellendo il personale diplomatico britannico da Kabul. Era il 1838.

L’impero di Sua Maestà, simultaneamente testimone di una pericolosa convergenza tra Russia e Persia dei Qajar, cominciò a ponderare la possibilità di detronizzare Dost e reinstaurare la dinastia Durrani. Un altro errore dato dalla mancata comprensione della realtà afghana: Dost era popolare, in quanto espressione dell'”Afghanistan profondo”, mentre i Durrani erano invisi alla stragrande maggioranza della popolazione, in quanto ricordati per le brutalità commesse e per l’ostentata opulenza.

Verso la fine del 1838, dopo aver stretto un patto con Ranjig Singh del Punjab, Lord Auckland avrebbe cominciato ad assemblare un possente e numeroso esercito anglo-indiano con l’obiettivo di marciare su Kabul, deporre l’emiro e intronizzare l’ultimo Durrani. Le previsioni dei consiglieri politici di Lord Auckland erano più che rosee: l’emiro dell’Afghanistan non possedeva una vera e propria armata e le tribù mai avrebbero messo da parte le ostilità intercorrenti per salvare una nazione inesistente, mantenuta in vita a mezzo di respirazione artificiale.

I consiglieri della Compagnia delle Indie orientali si sarebbero accorti rapidamente dei loro errori di calcolo e comprensione. Nel mese di aprile 1839, giunti alle porte di Kandahar, i soldati del poderoso esercito anglo-indiano ricevettero la prima di una lunga serie di sorprese: un’imboscata da parte della tribù Ghilji al grido di Jihad contro i farangis, cioè gli infedeli inglesi.

L’avanzata verso Kabul si sarebbe rivelata più ardua del previsto, tra attacchi a sorpresa, feroci resistenze fino all’ultimo uomo e tribù di ogni gruppo etnico in rivolta alla vista dell’invasore: dai pashtun ai tagiki. In agosto, comunque, l’emiro si arrese e acconsentì di sottomettersi all’ex re, Shuja Durrani.

La guerra, apparentemente terminata, in realtà era appena cominciata. I problemi avrebbero avuto inizio poco dopo il ritorno nell’India britannica di una gran parte dell’esercito anglo-indiano. Gli afghani di ogni etnia, invero, non apprezzavano il ritorno al potere dello scià Shuja Durrani, ed ancora meno la presenza di truppe britanniche sul territorio; due fatti che l’emiro avrebbe utilizzato per costruire la resistenza dai monti del Paropamiso.

Il sogno di un Afghanistan pacifico e pacificato sarebbe divenuto un ricordo entro la metà del 1841, perché insurrezioni e rivolte contro lo scià e i britannici erano oramai diffuse su gran parte del territorio. E il grido, da parte a parte dell’Afghanistan, era sempre e soltanto uno: Jihad contro i farangis.

Colto il cambio di paradigma, verso fine anno, gli uomini dello scià avrebbero cominciato a cambiare casacca, passando dalla parte dell’esercito senza uniforme del deposto emiro. Preso atto dell’estrema impopolarità dello scià, della resistenza crescentemente diffusa e del progressivo accerchiamento delle rimanenti truppe britanniche in loco, Londra avrebbe cominciato a ritirarsi da Kabul ai primi di gennaio 1842.

Degli oltre 16mila britannici stazionanti nella capitale, però, soltanto uno avrebbe fatto ritorno in patria: l’assistente medico William Brydon, lo stremato figuro ritratto dalla Thompson nel suo dipinto dedicato alla ritirata da Kabul. Gli altri avrebbero trovato la morte lungo il cammino verso casa, in quello che è stato ribattezzato dagli storici “il massacro dell’esercito di Elphinstone”.

Tale fu la dimensione della disfatta che Lord Auckland, una volta informato, fu colpito da un ictus. Lo sostituì il più capace Lord Ellenborough, che avrebbe curato la liberazione dei prigionieri e proceduto a rimaneggiare la politica della Corona per l’Afghanistan, l’India e l’Asia centrale, determinando l’ingresso del Grande Gioco in una nuova fase.

Tornato a Kabul nel dopo-ritirata, Dost Mohammed fu accolto dalle genti dell’Afghanistan come il legittimo rappresentante di tutti loro e ristabilì immediatamente l’emirato.

Alcuni anni dopo, dimostrando un incredibile pragmatismo, avrebbe siglato un’alleanza con i britannici in chiave anti-persiana: una pace tattica per una guerra strategica. Sarebbe morto il 9 giugno 1863, nel pieno di festeggiamenti per la cattura di Herat, trasmettendo alla prole l’onere-onore di portare avanti l’emirato e lasciando agli afghani un reame più che mai unito e temuto: unito nonostante le differenze, temuto nonostante le apparenti debolezze.

A noi posteri, invece, l’emiro ha lasciato un mito duro a morire, la cui presunta indefettibilità è stata rafforzata dalla ritirata euroamericana da Kabul, quello dell’Afghanistan come cimitero degli imperi.