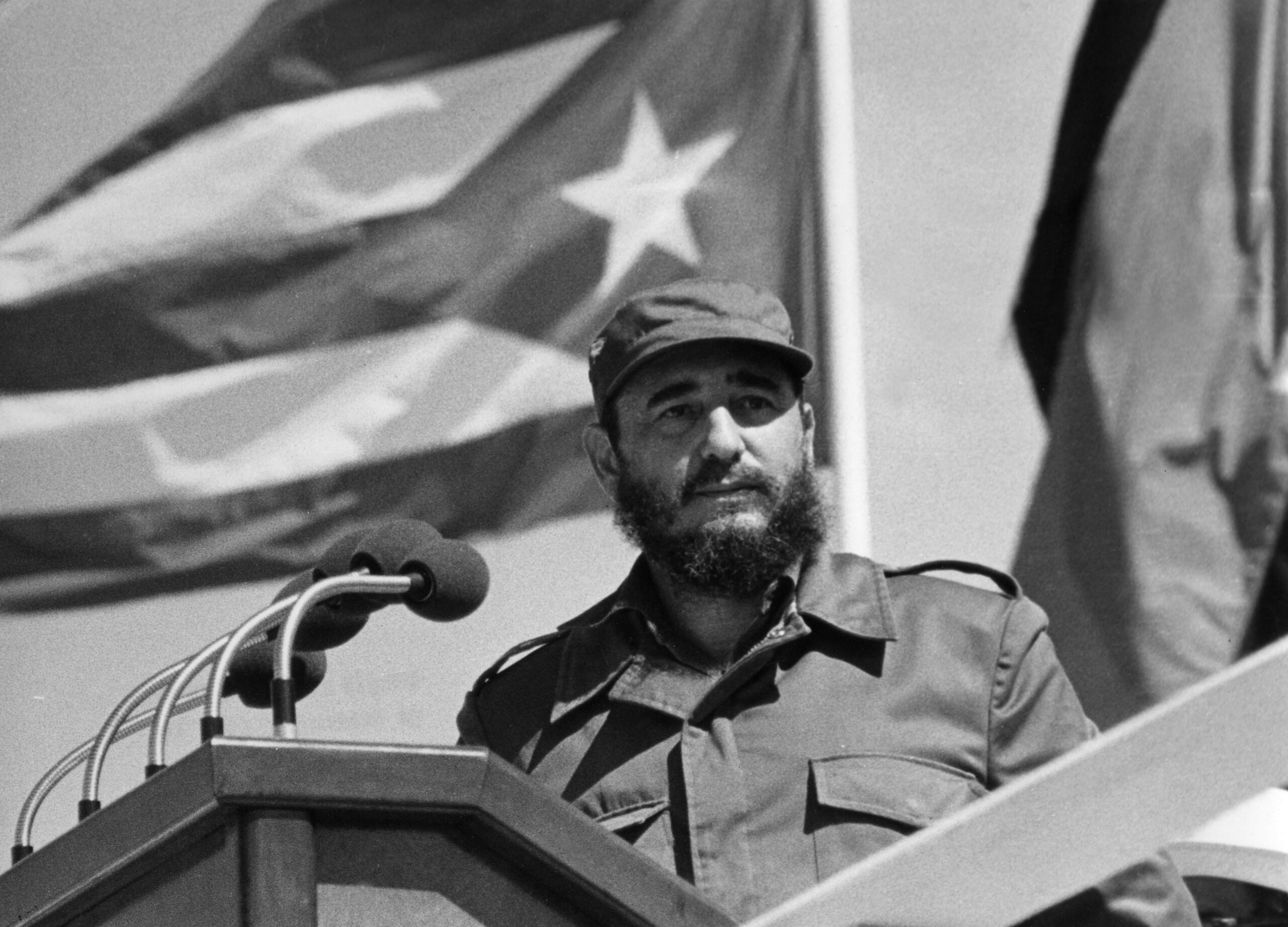

A cinque anni dalla morte, avvenuta il 25 novembre 2016, lo storico leader cubano Fidel Castro resta una delle figure più complesse e divisive dell’intera storia del Novecento. Una storia che a partire dalla presa del potere a L’Avana, nel Capodanno del 1959, Castro ha profondamente incarnato. Anche dopo la fine della Guerra Fredda Fidel Castro e la sua Cuba sotto embargo impersonavano perfettamente quell’esperienza di reduci estremi di un mondo di ieri, di un Novecento che non voleva rassegnarsi ad essere secolo breve.

Tiranno o leader rivoluzionario? Tribuno populista o politico lungimirante? Uomo di sincera fede comunista e nazionalista o semplice ultimo esponente delle oligarchie che hanno a lungo governato l’isola? Castro ha diviso nei giudizi e nella prassi. E assieme al giudizio su Castro si accompagna quello sul regime cubano da lui edificato, oggi più che mai esposto alla dipendenza dall’uomo che l’ha edificato.

L’ideologia e la passione politica hanno accompagnato Castro nel corso della sua lunga esperienza, dalla nascita avvenuta a Biran nel 1926 da una famiglia di antica ascendenza galiziana fino alla morte avvenuta nel 2016; prima ancora del comunismo con cui Cuba si è identificata, nel quadro delle scelte di campo imposte in primo luogo dalle logiche dalla Guerra Fredda e in secondo luogo da precise convergenze storiche legate all’asfissiante embargo Usa, il socialismo castrista può essere considerato una derivazione diretta delle due principali ideologie che hanno animato Fidel Castro prima e dopo il successo della sua lotta rivoluzionaria, ovverosia l’antimperialismo e il terzomondismo. Un’ibridazione tra la pulsione nazionalista cubana legata al Libertador José Marti e la predicazione geopolitica, sociale e culturale di leader latinoamericani come Juan Domingo Peron, fortemente critico degli influssi occidentali sul continente.

Castro, assieme al fratello Raúl, a Ernesto Che Guevara e a Camilo Cienfuegos, fu uno dei protagonisti della rivoluzione cubana contro il regime del dittatore Fulgencio Batista dopo che, da avvocato qual era, aveva intentato diverse cause legali contro la nuova amministrazione seguita al golpe di Batista del 1952, sostenendo che il leader filo-statunitensi aveva commesso sufficienti atti criminali per giustificare la detenzione e accusando vari ministri di violazione delle leggi sul lavoro e nel 1953 aveva guidato un fallimentare assalto alla Caserma Moncada di L’Avana.

Cuba ai tempi di Batista non era una landa desolata, popolata da genti misere e poco alfabetizzate, ma era tuttavia considerata dagli Stati Uniti come un possedimento personale. L’Avana non era Managua o Tegucicalpa, ma una delle grande metropoli del continente. La rivoluzione castrista non avvenne per ragioni prettamente socio-economiche (nonostante permanessero sacche di povertà) ma per respingere la dittatura. Casinò, bar, e contrabbando di alcol e droghe rendevano la splendida e lussureggiante perla dei Caraibi un vero e proprio “resort” in cui imperversavano i capitali statunitensi di cui Batista fu, letteralmente, un amministratore, comprese diverse infiltrazioni di stampo mafioso o criminale.

Castro ai tempi della rivoluzione aveva sì delle simpatie per un nazionalismo con venature sociali ma la sua protesta fu soprattutto contro un sistema nepotistico, oligarchico e corrotto. Del gruppo rivoluzionario fondatore, l’unico vero comunista era Raul Castro. Tra il 1956 e il 1958 Castro guidò la guerriglia nella Sierra Maestra che portò alla graduale conquista del consenso da parte dei rivoluzionari tra la popolazione contadina e le masse urbane, culminando nel dissolvimento dell’esercito di Batista e nell’ingresso a L’Avana dei guerriglieri il primo giorno del 1959.

Una volta defenestrato Batista, la prima mossa di Castro fu una visita negli Usa: a Harvard citò Washington e Hamilton, parlando dell’importanza degli Usa nel sostenere l’indipendenza di Cuba dal 1898 in poi. Erano chiare avanches. Cuba chiedeva aiuti per costruire un tipo di stato diverso, fondata su un nazionalismo che aveva il suo perno in qualcosa di inaccettabile per gli Usa: l’esproprio delle grandi piantagioni di canna da zucchero nelle mani dell’United Fruits e di altre corporazioni. Il presidente Dwight Eisenhower e il suo vice Richard Nixon si espressero nettamente contro; la controparte offerta da Castro sotto forma di bond cubani era considerata inaccettabile. Iniziò lì l’ostilità reciproca tra il governo americano e la controparte castrista, che sarebbe culminata negli anni a venire con l’allineamento di L’Avana all’Unione Sovietica.

Nel 1961 iniziò l’embargo imposto unilateralmente da Washington per colpire i livelli di vita della popolazione e indurre la cerchia di Castro a più miti consigli. Cuba resistette all’embargo senza grosse difficoltà sino al 1989, in quanto l’essersi schierata sotto l’ala protettiva sovietica e la collocazione geostrategica dell’isola la portarono a stringere accordi favorevoli con Mosca. Cuba vendeva zucchero, nichel e altri prodotti all’Urss, che glieli pagava a prezzi maggiorati; la conseguenza furono profondi investimenti in un sistema sanitario inclusivo, in un programma scolastico di ampio respiro e in un sistema alimentare di lotta alla povertà. Questi risultati del regime sono considerati generalmente positivi.

I sovietici ammirarono con calore la Rivoluzione di Castro: negli anni Cinquanta era ancora viva una generazione che aveva in mente i ricordi del 1917 e che ammirava un movimento che aveva saputo far suoi alcuni dei valori dei rivoluzionari russi; Krushev espresse congratulazioni per un successo di tanto valore ottenuta nel “cortile di casa” degli Stati Uniti, e fu doppiamente felice alla notizia del fallimento dello sbarco nella Baia dei Porci operato dagli esuli anti-castristi nel 1961. Fonte dell’accelerazione verso l’integrazione strategica che sarebbe culminata nella crisi dei missili cubani del 1962, che diede a Castro notorietà globale.

La svolta filo-sovietica accelerò il terzomondismo di Castro. Cuba a un certo punto divenne un mito: quando tragiche e sanguinose dittature colpirono i paesi latinoamericani, l’esempio di Cuba e l’aiuto concreto fornito dal paese come “retrovia” e punto di appoggio per i movimenti rivoluzionari fornirono profonda fiducia a chi si opponeva ad esse. I guerrilleros guardavano a L’Avana, che cercò diverse volte di esportare la rivoluzione all’estero, cosa che però diverse volte trovò ostacoli per motivi paralleli a quelli che frustrano i tentativi americani di “esportare la democrazia”.

Nel Partito Comunista Cubano attorno cui si era strutturato l’apparato di potere a partire dagli Anni Sessanta si creò un dibattimento riguardo l’esportazione della rivoluzione. Barbaroja Pineiro fu il capofila della posizione favorevole a questa misura, Che Guevara cercò di applicare l’esperienza anche nel resto dell’America Latina ma morì in Bolivia nel tentativo di sobillare i campesinos. L’obiettivo era tenere vivo il “mito di Cuba” continuandolo ad essere attivi e motivo di ammirazione, ma esso rimase solo sulla carta, dato che le guerriglie comuniste subirono più volte duri scacchi.

Cuba ebbe un ruolo indubbio nel garantire copertura e sicurezza a molti esuli e perseguitati dai regimi castrensi, ma a sua volta la leadership socialista fu accusata di avere un forte problema in termini di repressione interna del dissenso e, soprattutto, di non aver cambiato sistematicamente le carte in tavola del Paese: ad esempio, quando nel 1969 una stagione di forte maltempo danneggiò la raccolta dello zucchero Cuba fu attraversata da una crisi gravissima e si rivolse ai sovietici in cerca di aiuti economici. Dal 1970 al 1972 gli economisti sovietici ri-progettarono e organizzarono l’economia cubana, dando vita alla “Cuban-Soviet Commission of Economic, Scientific and Technical Collaboration“.

Castro negli Anni Settanta iniziò poi a pensare il ruolo di Cuba come avanguardia del Terzo Mondo, quello dei Paesi non allineati. L’ascendente fortissimo ottenuto dal regime castrista in Africa come simbolo di emancipazione giustificò le avventure militari di L’Avana in Namibia, contro il regime sudafricano dell’apartheid, in Etiopia nel 1977 per sostenere il Paese contro l’invasione somala, in Angola nella guerra civile tra comunisti e filo-occidentali. Dall’Angola all’India, dall’Etiopia al Sudafrica, il Terzo Mondo ha visto in Castro uno dei suoi preminenti portavoce all’epoca della Guerra Fredda. Nelson Mandela ha riconosciuto a più riprese il contributo giocato da Cuba nel sostegno al Sudafrica per il superamento dell’apartheid, mentre Hugo Chavez ed Evo Morales hanno universalmente riconosciuto Castro come uno dei principali ispiratori delle Rivoluzioni Bolivariane che hanno cambiato il Sudamerica a partire dalla fine del XX secolo.

Al contrario i critici del regime hanno accusato il governo di immolare un numero elevato di vite cubane in questi impegni essenzialmente ideologici. In particolare, lo Scaife Foundations, fondato dal Center for a Free Cuba, ha stimato che circa 14.000 soldati cubani abbiano perso la vita durante azioni militari all’estero. E in quest’ottica rimane una macchia sull’era di Castro la decisione di condannare a morte e far fucilare l’eroe delle avventure africane di L’Avana, il generale Arnaldo Ochoa, epurato nel 1989 per alto tradimento e corruzione proprio nei mesi in cui si diffondevano voci sulla possibile necessità di un cambiamento sistemico di fronte al graduale disfacimento del contesto della Guerra Fredda.

La caduta del Muro di Berlino fece vacillare l’equilibrio bipolare della Guerra Fredda; il blocco sovietico e l’Urss stessa si squagliarono; Gorbaciov, in visita a Cuba, espresse esplicitamente la fine del periodo di commerci favorevoli a Cuba e dei “prezzi politici”. Mosca smise di sovvenzionare una realtà geograficamente distante, e ciò iniziò a far pesare l’embargo americano.

I dirigenti cubani non amano le tinte forti: definirono l’incremento delle difficoltà semplicemente come l’inizio di un Periodo Especial. Il cibo scarseggiava, nel paese iniziarono a venire introdotte delle tessere annonarie. Una prima risposta del regime fu l’incentivazione al turismo, sino ad allora presente solo come “turismo politico”, anche se per tutto il decennio l’emigrazione di massa e la crescita della povertà crearono una situazione di animosità senza precedenti per il regime, paragonabile solo a quella esplosa nei mesi estivi del 2021 nel pieno della crisi del Covid. Nel 1994 l’imposizione di restrizioni e contingentamenti nella distribuzione dei beni, la carenza di generi di prima necessità e una durissima recessione (-35% del Pil) causarono allora l’ondata di proteste del Maleconazo, culminata nella fuga di decine di migliaia di cubani verso la Florida e il resto degli Usa.

Le cose iniziarono a cambiare quando in Venezuela salì al potere Hugo Chavez. Egli guardava all’esperienza castrista non tanto per la scelta comunista quanto per l’abilità carismatica del Lider Maximo, visto come un “padre della patria” da una gran parte della popolazione, abituata a distinguere Fidel e il regime. La convergenza tra Chavez e Fidel Castro fu talmente immediata e forte da portare addirittura a teorizzare la nascita di una federazione, la “Venecuba”.

Cuba assecondò la vicinanza del Venezuela anche perché il paese amico è uno dei più grandi produttori mondiali di petrolio, cosa che aiutò a superare il contesto di degrado causato dal cialtronesco turismo creato a uso e consumo degli occidentali. Il Venezuela bolivariano anestetizzò l’embargo, che aveva colpito duramente per un decennio.

In quegli anni Cuba si ritrovò cristallizzata, come prigioniera di una storia che non voleva ammettere di esser finita. La contrapposizione con gli Usa rimase l’ultimo, vero tassello di Guerra Fredda nel quadro dell’Occidente.

La piccola e la grande storia hanno con diverse contraddizioni attraversato i loro destini con quelli del regime. Il grande viaggio di Giovanni Paolo II nel 1998 a Cuba (preceduto da uno di Giulio Andreotti) fu segnato dalle parole del pontefice: “il Mondo si apra a Cuba; Cuba si apra al Mondo”. Da presidenti Usa Jimmy Carter e Bill Clinton tentarono degli approcci di avvicinamento a Cuba per tornare alla normalità. Clinton tentò di ammortizzare delle leggi favorevoli all’embargo, ma i suoi sforzi furono frustrati da Fidel Castro.

Arrivando ai giorni nostri, la morte di Chavez ha segnato l’inizio delle difficoltà del Venezuela, essendo difficile per il paese gestire l’eredità di un leader tanto carismatico e che aveva conquistato risultati tanto importanti. Si ripropose il problema per Cuba, nella quale Fidel Castro ha lasciato nel 2006 il potere al fratello Raul, che di recente ha passato la mano a Miguel Diaz Canel.

Mentre per Fidel l’aspetto politico-ideologico ha sempre avuto la predominanza, Raul, da sempre ministro della Difesa e capo dell’esercito, ha potuto toccare con mano la struttura con cui la realtà castrista è riuscita maggiormente a reggere. A Cuba l’esercito manifesta un’adesione consapevole al castrismo ed è tendenzialmente libero dalla corruzione, endemica in molti ambienti. Raul ha continuato a rendere forti i rapporti col Venezuela, ma ha lavorato su più tavoli: Cuba si è riavvicinata alla Russia e iniziato un dialogo con la Cina e l’Unione Europea, entità con cui ha comunicato attraverso la comunanza linguistica e culturale con la Spagna, di cui Cuba fu una delle ultime colonie. In parallelo, l’importante inizio delle trattative con Washington ha visto una forte accelerazione dopo l’ascesa al soglio pontificio dell’argentino Jorge Mario Bergoglio, che ha avuto un forte ruolo nel percorso di riavvicinamento poi stoppato da Donald Trump.

Tutto questo è stato reso possibile, di fatto, da fatto che Castro abbia passato il potere. Nella sua grande complessità, Fidel Castro è stato sempre e comunque un uomo del Novecento e della Guerra Fredda. Un leader dotato della capacità di imporre a interlocutori amici o rivali le sue “regole del gioco” narrative: il fatto di essere a una serie di complotti contro la sua persona ideati dalla Cia sin dai tempi di Allan Dulles ha alimentato in Castro una vera e propria ossessione per gli Usa a cui è corrisposto, come ha ricordato il New York Times, una simmetrica ossessione degli Usa per Castro che nel tentativo sistemico di dipingerlo come un tiranno hanno finito per trasformarlo in un “faro della resistenza in America Latina e nel resto del mondo, trasformando in simboli universali di ribellione il suo sigaro, la sua lunga barba e la sua uniforme verde”. Un faro che ha potuto proiettare la sua influenza soprattutto nell’epoca della Guerra Fredda e del bipolarismo.

Uomo di passioni forti e profondamente contraddittorio, Castro si trovava a suo agio nell’era delle scelte di campo, della contrapposizione frontale, della rivalità a tutto campo. La globalizzazione era terreno poco consono per la sua leadership cubana, e così è stato fino alla morte nel 2016. Pochi mesi prima, Castro aveva attaccato come “mielose” le parole pronunciate da Barack Obama durante la sua visita a L’Avana; per lui, anche nell’epoca del disgelo, gli Usa erano l’Impero del male, il nemico numero uno, l’altro da cui distaccarsi. E così sarebbe stato, per Castro, fino al giorno della sua morte. Una morte che, in un certo senso. ricordò al mondo intero che il Novecento era davvero finito.