Astuto, disinvolto e, a tratti, persino venerato dal suo popolo. Gamal ‘Abd al Nasser, nella vita, non è stato soltanto il (secondo) presidente della Repubblica in Egitto, ma il suo leader più importante e una figura centrale della storia contemporanea del Medio Oriente. Perché oltre ad aver ricoperto la carica più rilevante del Paese dal giugno del 1956 al settembre del 1970, per anni, in Egitto il suo volto, di cui persino i tratti sono entrati nella storia, ha rappresentato l’immagine di un leader letteralmente indiscusso, quasi leggendario. Militare impegnato in diversi conflitti, Nasser prima rovesciò il potere della monarchia egiziana, poi spodestò re Faruq I° e dopo essere stato nominato primo ministro, nel 1954, riuscì a destituire anche il generale Muhammad Nagib, completando una scalata al potere mai vista nel Paese nordafricano. Rimase presidente fino alla sua morte, quando un infarto lo uccise.

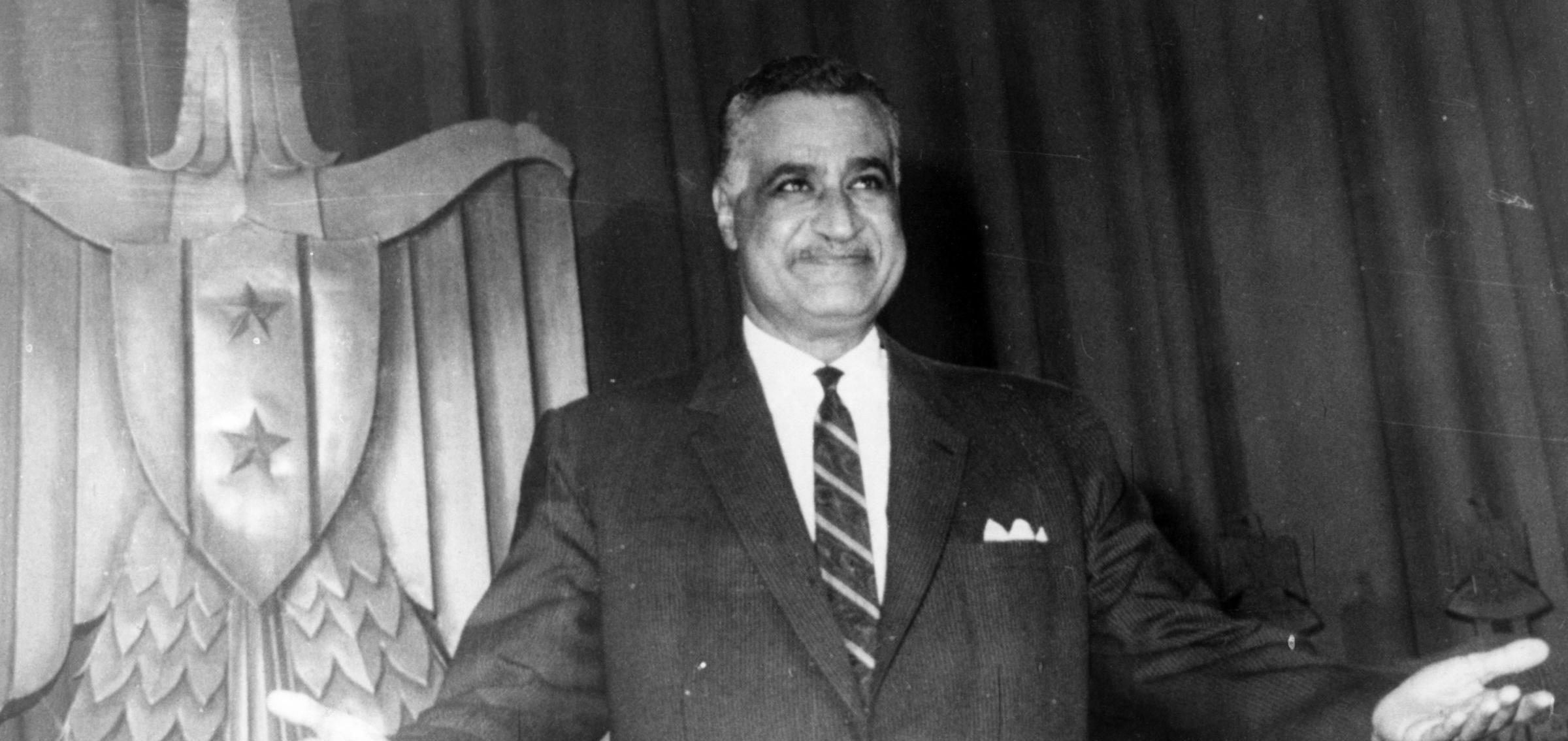

Capo di Stato influente e molto popolare, a lungo venne considerato il vero “nemico pubblico” di Israele e insieme a Yasser Arafat, per i popoli arabi, divenne molto più di un punto di riferimento per la causa palestinese. Ritratto in fotografia come un eroe, con i capelli sempre ordinati, i tratti duri del volto messi in risalto e un sorriso sempre impeccabile, Nasser attraversò i momenti cruciali della storia egiziana del XX secolo: nazionalizzò il Canale di Suez e respinse le pretese di Francia e Regno Unito che volevano continuare a controllare l’area e fu un grande sostenitore dell’anticolonialismo, del panarabismo e del socialismo arabo. Il suo ascendente iniziò a deteriorarsi dopo la clamorosa (e inaspettata) sconfitta nella Guerra dei Sei giorni contro Israele, anche se riuscì a mantenere comunque un ruolo chiave in tutti i successivi dialoghi tra le parti avverse. Commise però anche molti errori, che pagò più a livello personale che sociale. Un articolo del New York Times del 29 settembre 1970, pubblicato il giorno dopo la sua morte, definì il suo potere “quasi ipnotico“, nonostante i suoi errori di valutazione in alcune circostanze, l’imprudenza in qualche caso e la sua spregiudicatezza. Fu un uomo politicamente astuto, ma percepito come una persona onesta, il che contribuì a forgiare l’immagine perfetta dell’eroe arabo. Coraggioso, umile, ma anche autoritario.

Nasser nacque il 15 gennaio 1918 ad Alessandria d’Egitto, da una famiglia modesta originaria di Beni Morr, un centro abitato vicino ad Asyut, cittadina dove compì una parte degli studi. A otto anni rimase orfano di madre e a crescerlo rimase il padre, un funzionario delle poste. Come accadeva di frequente ad altri bambini rimasti senza mamma, dopo il decesso della donna, anche il giovane Nasser venne mandato per un periodo presso lo zio materno Khalil Husayn, al Cairo, ma già nel 1929 fece ritorno in famiglia. Si dice che fosse un grande appassionato di film americani e che già negli anni delle scuole superiori, come presidente del comitato dei liceali, partecipasse all’attività politica, avvicinandosi ai gruppi nazionalisti che rivendicavano l’indipendenza dal Regno Unito. Nel novembre 1935, partecipando a una manifestazione contro quella che per molti era considerata un’occupazione straniera, Nasser venne ferito da un militare britannico, il che contribuì a consolidare in lui un sentimento anti-inglese.

Nel 1937 entrò all’Accademia militare egiziana e l’anno dopo ottenne i gradi di sottotenente. Si iscrisse all’università del Cairo, dove prese una laurea in giurisprudenza, ma subito dopo venne coinvolto (ufficialmente) in un movimento rivoluzionario di base nell’esercito egiziano. Nel 1948 partecipò alla Guerra arabo-israeliana come tenente colonnello, ma in quella circostanza fu ferito. La constatazione di una palese impreparazione dell’esercito del Paese alimentò in lui un forte senso di frustrazione, che si tramutò in rabbia nei confronti della monarchia. L’esito di quel conflitto, che aveva visto vincere le forze israeliane più limitate ma meglio equipaggiate, non fece altro che rafforzare il suo sentimento repubblicano. Le perdite di quella guerra generarono umiliazione tra i soldati, compreso Nasser, il quale partecipò ai dibattiti che sfociarono nella costituzione dell’organizzazione segreta dei “Liberi ufficiali“. Il gruppo ebbe l’unico obiettivo di rovesciare l’assetto statale (e ci riuscì), diventando anche il modello di riferimento di quasi tutti i movimenti clandestini filo-repubblicani del mondo arabo del secondo dopoguerra. Ma per garantire il rovesciamento del potere monarchico non bastava l’intraprendenza di un gruppo di giovani militari, ma occorreva anche la benedizione di una figura che l’Egitto rispettava. Così Nasser e i cospiratori si rivolsero al generale Muhammad Nagib, non un condottiero energico ma sicuramente l’immagine più vicina a un eroe di guerra che il Paese aveva a disposizione in quel momento. Tuttavia, chi concretamente si occupò della rivolta fu Nasser.

All’alba del 23 luglio 1952, le truppe del consiglio del comando rivoluzionario circondarono il palazzo di re Faruq, gli comunicarono un ultimatum per la rinuncia al trono, gli diedero il tempo necessario per spogliarsi delle sue vesti regali e di indossare un’uniforme da ufficiale di marina, poi lo costrinsero all’esilio verso l’Italia. La monarchia egiziana, abbattuta in una notte dai “Liberi ufficiali”, era stata eliminata così, con un saluto di 21 colpi di cannone.

Il 26 luglio re Faruq perse ogni potere e da quel giorno la data della sua destituzione divenne il simbolo della Repubblica (e ancora oggi è festa nazionale). Il governo provvisorio formato nei giorni successivi poneva al vertice Nagib, in quanto capo del consiglio del comando della rivoluzione egiziano, e Nasser, suo vice.

Nell’aprile del 1954, la personalità pubblica di Nasser si fece sempre più ingombrante: lo spazio lasciato a Nagib risultò sempre più ridotto e la sua immagine, sicuramente meno accattivante di quella del giovane militare, lasciò spazio alla narrazione che ciò che occorreva all’Egitto era l’uomo forte al comando. Nasser, nominato primo ministro, fu oggetto della contestazione dell’organizzazione islamica dei Fratelli musulmani, cui il governo rispose energicamente, tentando di indurre il movimento a destituire l’allora capo, Hasan al-Hudaybi. Il 26 ottobre 1954 Nasser subì un attentato di cui fu incolpata l’organizzazione musulmana. Due giorni dopo, formalmente, la Fratellanza fu costretta a sciogliersi e i suoi maggiori dirigenti vennero arrestati. Nel novembre del 1954, Nagib fu destituito e posto ai domiciliari (condanna che scontò fino al 1972) e sei dirigenti dei Fratelli musulmani vennero condannati a morte (soltanto il leader al-Hudaybi vide commutare la sua pena in ergastolo).

Dopo aver dimostrato di saper scardinare il potere a tutti i livelli, partendo dall’aristocrazia fino ad arrivare a Nagib, e di soffocare i movimenti dissidenti, la figura del politico Nasser si fece sempre più nitida. Così, dopo l’adozione di una costituzione repubblicana di ispirazione socialista con partito unico, nel gennaio del 1956, il generale venne eletto presidente della Repubblica il 23 giugno successivo. Diventò rais, parola araba che identifica una cosa sola: il capo. Fin dall’inizio del suo mandato, il generale egiziano scelse di attuare una politica di distaccamento graduale dalle forze occidentali, che in Egitto (e non solo) avevano cercato di imporsi per il controllo della zona. Nel secondo dopoguerra, Nasser decise pubblicamente di non allinearsi né al blocco americano-occidentale, né a quello sovietico-orientale. E la scelta di non scegliere fece in modo che Francia e Inghilterra cercassero più di un pretesto per scatenare un conflitto nell’area, sollecitando Israele (costituito da pochissimo) a colpire il vicino Egitto. Il 26 luglio 1956, Nasser nazionalizzò la compagnia del Canale di Suez, di proprietà franco-britannica che si occupò della costruzione dell’infrastruttura tra il 1859 e il 1869. La volontà di nazionalizzare il canale permise all’Egitto di recuperare l’indipendenza ma, di fatto, fornì anche a Francia e Regno Unito la “giustificazione” per una nuova operazione militare. Ai due Paesi europei si unì anche Israele, in risposta alla minaccia del leader egiziano di impedire allo Stato ebraico il traffico attraverso il Canale di Suez. Il 29 ottobre 1956, i paracadutisti israeliani vennero inviati sul Sinai, avviando un’invasione che, in poco tempo, si trasformò in una vera e propria occupazione di tutta la penisola. Lo scontro tra Israele ed Egitto, in quella circostanza, si concluse con la rapida conquista dell’intero Sinai, da Rafah ad al-Arish. Il 31 ottobre truppe anglo-francesi bombardarono Il Cairo e il 5 novembre occuparono Port Sa ‘id. L’allora presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, dichiarò di non essere stato informato dell’attacco e criticò fortemente l’azione israeliana. Nonostante la decisione di Nasser di non schierarsi con americani e russi, il conflitto del 1956 venne interrotto dall’intervento congiunto sovietico-statunitense, visto che furono entrambe le forze a imporre un cessate il fuoco alle parti (minacciando un intervento contro Israele). Eisenhower costrinse gli israeliani a ritirarsi dal Sinai, dietro l’assicurazione egiziana che sarebbe stato rispettato il libero passaggio delle navi israeliane attraverso lo stretto di Tiran, considerato uno snodo fondamentale dell’area.

Essendo un esponente molto attivo del socialismo arabo, Nasser intraprese una politica regionale volta a promuovere il concetto di solidarietà tra tutti gli Stati arabi. Nel gennaio del 1958, per rafforzare la sua sicurezza, la Siria pretese di avviare un processo di fusione con l’Egitto, dando origine alla Repubblica araba unita, alla quale poi si aggiunse la parte di Yemen che, grazie all’azione del colonnello Sallal, si era ribellato all’imam Yahya e al suo successore Muhammad al-Badr per costituire una repubblica nella zona di territorio sotto il proprio controllo. L’Egitto intervenne militarmente al fianco delle forze che si erano rese responsabili del golpe, mentre l’Arabia Saudita appoggiava le forze monarchiche. L’intervento nello Yemen sancì il secondo insuccesso politico di Nasser (dopo la crisi con Israele del 1956), poiché lo costrinse a impegnare il suo esercito a un conflitto sanguinoso che durò cinque anni. Nel settembre del 1961 la Siria pretese di recuperare la sua piena indipendenza per l’eccessivo squilibrio di potere all’interno dell’unione e l’Egitto, per esplicita volontà del presidente Nasser, scelse di non impedirlo. Così la Siria si ritirò dalla formazione in cui l’Egitto rimase altri dieci anni.

Dopo l’esperienza del Canale di Suez, a partire dal 1961, Nasser proseguì sulla strada delle nazionalizzazioni. L’operazione rappresentava una delle sue ambizioni più importanti, che metteva al centro un originale modello di socialismo arabo, l’ideologia politica basata su una fusione del panarabismo e del socialismo, ovvero la versione araba del socialismo islamico.

L’idea di Stato di Nasser ebbe un rilevante impatto sull’economia del Paese, che fu totalmente pianificata: banche e imprese vennero nazionalizzate, i grandi patrimoni privati espropriati e la proprietà terriera ulteriormente divisa. Un’azione importante fu la volontà di creare un sistema di assistenza sanitaria, rafforzare i diritti delle donne, ridurre l’orario di lavoro, introdurre un salario minimo e, infine, di pensare a una forma di istruzione gratuita.Tuttavia, il nuovo leader egiziano non riuscì a tradurre le sue intuizioni sociali in veri e propri successi visto che, per esempio, la riforma agraria e il tentativo di industrializzazione del Paese basato su una specie di capitalismo di Stato riuscirono a produrre diversi scompensi. E, come riportato dal New York Times, nello slancio di migliorare le sorti del suo popolo, per molti analisti, Nasser prestò poca attenzione a uno dei principali problemi economici dell’Egitto, cioè l’incredibile incremento della popolazione, che portò il tasso di crescita annuale al 3%, ingolfando il sistema scolastico, aggravando la disoccupazione e rendendo il Paese dipendente dalle importazioni di grano dai Paesi stranieri.

Dopo aver partecipato alla Conferenza di Bandung, nel 1955, Nasser si avvicinò alle posizioni neutraliste del presidente della Jugoslavia Tito e del primo ministro indiano Jawaharlal Nehru, con i quali fondò, sei anni dopo, il Movimento dei Paesi non allineati. La nuova formazione stabilì forti legami soprattutto tra gli Stati del Terzo mondo, nel tentativo di trovare una via alternativa alla logica bipolare prodotta dalla Guerra fredda. L’intento dell’organizzazione fu quello di proteggere quei Paesi che non volevano schierarsi con nessuna delle due superpotenze, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica, o che non volevano esserne influenzati. Il primo vertice si svolse a Belgrado nel settembre del 1961, con la partecipazione di altri 24 membri, che dichiararono la loro opposizione al colonialismo, all’imperialismo e al neocolonialismo. L’Egitto ospitò il secondo vertice, nel 1964, accogliendo sempre più Stati africani che avevano riconquistato da poco la loro indipendenza. Oltre che all’interno del movimento degli Stati non allineati, l’Egitto di Nasser ebbe un ruolo di primo piano nella costituzione della Lega araba, utilizzando il conflitto contro Israele per realizzare una maggiore unità economica e politica dei vari Paesi arabi. Ma non solo: l’influenza di Nasser contribuì al consolidamento delle diverse formazioni, tra cui anche l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, che fu ampiamente favorita dal leader egiziano. Quella del non allineamento fu una vera e propria pietra miliare della sua politica, che contribuì a renderlo un’icona per i Paesi più poveri e con meno mezzi a disposizione.

Nonostante un’iniziale simpatia di Nasser per l’America, in particolare dopo l’intervento di Eisenhower per bloccare l’attacco anglo-francese nella zona del Canale di Suez, il leader egiziano scelse di prendere le distanze dagli Stati Uniti. Il Cairo, infatti, rifiutò categoricamente di entrare a far parte di uno schieramento anti-sovietico incentrato sul patto di Baghdad e composto da Iraq, Turchia, Iran, America e Gran Bretagna, cui l’America replicò creando problemi per il necessario finanziamento da parte del Fondo monetario internazionale al progetto esposto fin dal 1952 di costruire una diga ad Aswan, sul fiume Nilo, che avrebbe potuto garantire l’autosufficienza energetica a uno Stato povero di idrocarburi e che avrebbe permesso di bonificare importanti aree del territorio. Per reazione, l’Egitto iniziò ad avvicinarsi più all’Unione Sovietica che, cogliendo l’opportunità strategica, finanziò la grande infrastruttura e consolidò la sua influenza nel Paese.

Ma il vero punto debole della politica di Nasser si manifestò con tutta la sua forza nel 1967, durante la Guerra dei sei giorni, un conflitto che si rivelò devastante per l’Egitto e il panarabismo e che pose storicamente Israele in una condizione di forza, che da quel momento non fu mai più messa in discussione. Nel 1967, Nasser, pronunciandosi contro Israele, chiese e ottenne il ritiro dei contingenti delle Nazioni Unite dal Sinai e nel maggio dello stesso anno annunciò la chiusura dello stretto di Tiran (nonostante per lo Stato ebraico quella decisione avrebbe rappresentato un pretesto per avviare una guerra), innescando così un’altra grave crisi internazionale. Un nuovo governo israeliano di unità nazionale decise di attaccare preventivamente l’Egitto e la Siria e il 5 giugno 1967 compì una spettacolare azione militare. L’Egitto dimostrò di non essere pronto. La forza aerea israeliana venne impiegata per colpire quella egiziana, siriana, irachena e giordana, mentre l’esercito di terra avanzava nel Sinai. Sfondando le linee egiziane e costringendole alla resa, lo Stato ebraico impose la sua forza militare. Il 7 giugno avanzò in Cisgiordania e prese Gerusalemme Est e la città vecchia. Il giorno seguente gli israeliani raggiunsero il Canale di Suez e, infine, il 9 giugno la Siria abbandonò le alture del Golan. Il conflitto durò fino al 10 giugno, quando venne imposto il cessate il fuoco dell’Onu e in soli sei giorni Israele confermò la sua supremazia militare. A guidare le forze armate dello Stato ebraico anche in quella circostanza fu il capo di Stato maggiore, generale Moshe Dayan, una specie di leggenda militare vivente: in un solo attacco, le sue truppe riuscirono a distruggere 300 velivoli militari, che trovandosi a terra dimostrarono di non essere in allerta. Lo Stato ebraico, a quel punto, non ebbe alcuna difficoltà a inglobare all’interno dei suoi confini politici ciò che restava della Palestina, le alture siriane del Golan e l’intera penisola del Sinai egiziana, attraverso una rapidissima azione di accerchiamento, come anche la palestinese Striscia di Gaza, che l’Egitto amministrava con un suo governatore militare dal 1948. La sconfitta politica fu talmente sentita che Nasser volle rassegnare le dimissioni. Ma gli egiziani che lo sostenevano e che lo riconoscevano come il loro baluardo contro povertà e colonialismo, si riversarono nelle strade e lo convinsero a non lasciare il potere, nonostante la batosta militare. Al termine della guerra, comunque, un colpevole per quel disastro militare venne individuato in ‘Abd al-Hakim ‘Amer, vecchio amico e fidato compagno di studi di Nasser, ritenuto il primo responsabile dell’insuccesso nel Sinai. Amer, che si distingueva più per la sua lealtà nei confronti del rais, che per la sua abilità militare, dopo il suo “licenziamento”, venne accusato di ordire un complotto contro Nasser. Il suo corpo senza vita venne trovato qualche giorno dopo. Le autorità dissero che si trattava di suicidio.

Dopo la sconfitta della Guerra dei sei giorni, Nasser riuscì comunque a riequilibrare l’assetto sociale e politico del Paese, grazie anche agli imponenti rifornimenti di armi sovietiche e grazie all’avvio, nel luglio del 1969, di una guerra d’attrito contro Israele, utile più a mantenere in vita lo spirito patriottico e nazionalistico egiziano che a una vittoria concreta sul campo. Ma la sconfitta della Guerra dei sei giorni si era già insinuata nel tessuto sociale egiziano. Sul piano politico, il dibattito post-bellico, che all’inizio era letto positivamente dai vertici dell’esecutivo, iniziava a essere osteggiato dal regime che, negli anni precedenti, aveva già soffocato il dissenso. I primi a farne le spese furono gli esponenti della sinistra comunista e i Fratelli musulmani. Qualche anno prima della sconfitta militare contro Israele, il 9 agosto 1965, il regime di Nasser arrestò un militante della Fratellanza musulmana, Sayyid Qutb. Quel fermo rappresentò il momento decisivo di una seconda ondata repressiva contro l’organizzazione religiosa (la prima fu sul finire degli anni Cinquanta), che non condivideva i cambiamenti sociali proposti da Nasser. Qutb venne giustiziato al Cairo il 29 agosto 1966, condividendo la sorte con centinaia di altri militanti. Tutti arrestati, torturati e impiccati o detenuti per anni in centri di detenzione costruiti nel deserto.

L’intensa attività politica, il fumo e un cattivo stile di vita minarono lo stato di salute di Nasser, a cui andava aggiunto il peso della sconfitta contro Israele, che segnò profondamente gli ultimi anni della sua vita. Diabetico, iperteso e con l’arteriosclerosi, ebbe anche diversi problemi cardiaci. Per curarsi volò a Mosca dove, nel maggio del 1970, venne persuaso ad accettare la proposta di tregua statunitense per la guerra d’attrito contro Israele. Il 27 settembre 1970, Nasser riunì con urgenza nella capitale egiziana i leader arabi per trovare una soluzione al Settembre nero, in Giordania. I colloqui tra re Husayn di Giordania e il leader palestinese Arafat furono, letteralmente, la sua ultima fatica politica, visto che morì improvvisamente il giorno successivo nella residenza presidenziale per un attacco di cuore. Al suo funerale, al Cairo, parteciparono circa cinque milioni di persone e tutti i capi di Stato arabi, tranne il sovrano saudita Faysal. Nasser venne sepolto nella moschea al-Nasr, che dalla sua morte prese il suo nome. Dopo il suo decesso, prese il potere il vicepresidente Anwar al-Sadat, che insieme a Nasser aveva fatto parte del movimento dei “Liberi ufficiali”.

La leggenda di Nasser non finì con la sua morte, che anzi contribuì a riabilitarlo tra le masse. Dopo il 1970, infatti, si consolidò la figura di un eroe che si riprese l’Egitto, garantì l’istruzione pubblica e costruì la diga di Aswan. Più volte paragonato a Saladino, il sultano egiziano del XII° secolo divenuto celebre per le sue vicende con i crociati, da cui mutuò, almeno formalmente, l’aquila presente del suo stemma, Nasser divenne un’icona tra i radicali, nonostante la repressione del dissenso e le sconfitte militari. Ai suoi sostenitori parlava in un arabo semplice, facilmente comprensibile, sapendo veicolare le ostilità verso Israele, ma anche verso l’America, colpevole di voler mettere l’Egitto in una condizione di sudditanza nei confronti dello Stato ebraico. A Nasser piaceva sottolineare il fatto di non essere “un politico professionista”, come accade a tutti i capi di Stato populisti. Ai suoi seguaci, infatti, appariva semplicemente come un soldato onesto, un uomo umile e un devoto padre di famiglia. E persino i suoi avversari riconobbero in questi elementi gran parte del suo fascino politico.