Prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen è arrivata ai vertici delle istituzioni comunitarie dopo una lunga carriera politica che l’ha vista servire per 14 anni come ministro nei governi della cancelliera Angela Merkel, di cui è stata a lungo considerata come la papabile erede al ruolo di guida dell’Unione cristiano democratica (Cdu) e del governo di Berlino.

Personalità capace di unire nella sua visione politica sia le più spiccate caratteristiche del conservatorismo liberale tedesco (sostegno al rigore sui conti, difesa della libertà d’impresa, fedeltà all’Alleanza atlantica) che una visione cosmopolita e fortemente favorevole all’integrazione europea, la Von der Leyen è figura figlia del suo vissuto personale prima ancora che politico. E ha guidato l’Ue nella fase più complessa della sua storia recente, contraddistinta dalla pandemia di Covid-19 prima e dalla guerra in Ucraina poi.

L’attuale presidente della Commissione è nata come Ursula Albrecht nel 1958 a Ixelles, vicino Bruxelles, dove il padre Ernst, membro di un’importante famiglia della Germania del Nord, lavorava come funzionario presso le istituzioni europee. Cresciuta tra Bruxelles e Hannover, nel land della Bassa Sassonia di cui Albrecht divenne governatore nel 1976, l’attuale presidente della Commissione studiò alla London School of Economics con il nome della bisnonna (Rose Ladson), per sventare eventuali tentativi di sequestro dei terroristi di sinistra della Raf, per poi passare a medicina ad Hannover. Avviata in una carriera medica ed accademica, conobbe a Gottingen il medico e docente Heiko von der Leyen, che sposò nel 1986 acquisendone il cognome.

Accomunata dal marito dalla comune fede evangelico-luterana, Ursula von der Leyen ha avuto da lui ben sette figli, nati tra il 1987 e il 1999, e lo ha seguito oltre Atlantico quando fu nominato professore all’Università di Stanford dal 1992 al 1996. Tornata in Europa, rilanciò la carriera politica iniziata nel 1990 con l’iscrizione alla Cdu, partendo proprio dallo Stato governato in passato dal padre.

Nominata membro del comitato degli affari sociali della Cdu sassone nel 1996, la Von der Leyen lavorò da allora in avanti per preparare la sua elezione a cariche rappresentative. Sette anni dopo, nel 2003, la Cdu guidata da Christian Wulff sbaragliò i socialdemocratici alle elezioni regionali, sfiorò la maggioranza assoluta e formò un governo di coalizione con i liberali del Fdp in cui la Von der Leyen, eletta nel parlamento locale, entrò come ministro degli Affari sociali.

Il risultato lusinghiero del partito nel Land portò la Von der Leyen sotto la lente dell’attenzione di Angela Merkel, che da segretaria federale preparava la sfida al governo socialdemocratico di Gerard Schroeder. La Von der Leyen entrò nel team della Merkel per la definizione dell’agenda politica cristiano-democratica per le elezioni generali del 2005. La Cdu propose, per l’occasione, di accelerare la deregulation economica iniziata dal governo socialdemocratico, che aveva incluso le celebri riforme Hartz di flessibilizzazione del mercato del lavoro, e di procedere a un riassetto completo della spesa sociale.

La Cdu, in quell’occasione, sorpassò i socialdemocratici e formò con essi un governo di coalizione, guidato proprio dalla Merkel, in cui la Von der Leyen fu chiamata a ricoprire il ruolo di ministro per gli Affari della Famiglia e della Gioventù, da lei amministrato fino al 2009.

Fu l’inizio di una carriera che avrebbe portato la Von der Leyen ad affiancare la Cancelliera fino alla nomina a capo delle istituzioni europee, contribuendo a spostare dal centro-destra al centro la Cdu su numerose questioni. Quando nel secondo governo Merkel la von der Leyen passò al dicastero del Lavoro e degli Affari Sociali, contribuì a sponsorizzare in seno alla Cdu il tema delle unioni omosessuali e dell’apertura all’immigrazione. La strategia in un primo momento permise alla Merkel di sottrarre consensi ai socialdemocratici, contribuendo però a logorare il partito nella sua tradizionale base conservatrice e nei rapporti col partito gemello bavarese, la Csu.

Ciò non impedì alla Von der Leyen di tenere una posizione di falco tra i falchi sul tema della risposta economica alla crisi dei debiti sovrani che tra il 2010 e il 2011 colpì i Paesi dell’Europa meridionale. Come ricorda Il Sole 24 Ore, il 23 agosto 2011 “in un’intervista alla televisione tedesca Ard l’allora ministro del Lavoro dell’esecutivo Merkel disse che futuri salvataggi della zona euro avrebbero dovuto essere garantiti con riserve auree o quote di aziende di Stato. Il dibattito riguardava la Grecia, che soltanto un anno prima, nel maggio 2010, aveva ricevuto un bailout da 110 miliardi di euro”.

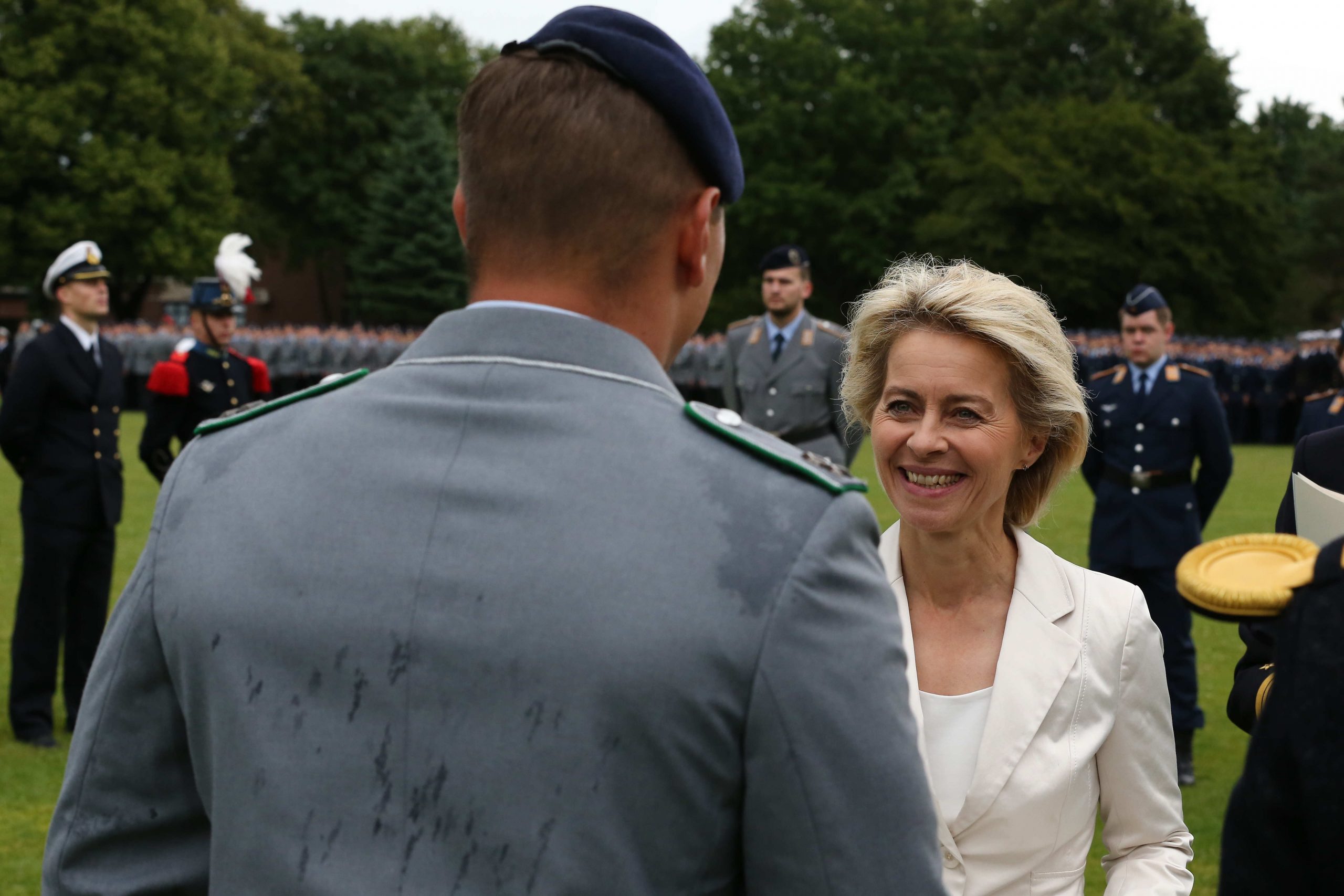

Dal 2013 al 2019, infine, la Von der Leyen è stata scelta come ministro della Difesa e più volte accostata alla figura ideale per succedere alla Merkel. Da ministro la von der Leyen ha portato avanti una linea basata su un doppio binario: fedeltà ai principi guida dell’Alleanza atlantica da un lato, ricerca di una politica estera più assertiva per la Germania dall’altro. Berlino ha avanzato gradualmente nella strada verso il 2% del rapporto tra spese militari e Pil e sostenuto l’invio di truppe in Mali e Iraq ma, dopo aver introdotto le sanzioni alla Russia, ha anche operato per la de-escalation nel conflitto civile ucraino in applicazione degli Accordi di Minsk

Più volte la Von der Leyen si è scontrata con i militari tedeschi e ha dovuto affrontare la minaccia del ritorno del neo-nazismo in seno alle forze armate e il dilagare dell’indisciplina tra i soldati: nel 2017, al termine di una lunga polemica sul persistere delle violenze in seno ai reparti della Bundeswehr, uno di questi confronti è culminato col clamoroso siluramento del generale Walter Spindler, capo della sezione di addestramento dell’esercito.

La lunga carriera ministeriale di Ursula von der Leyen è finita il 2 luglio 2019 quando il Consiglio europeo l’ha scelta come candidata comune per succedere a Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione dopo il fallimento del meccanismo degli Spitzenkandidaten dei partiti europei. La scelta è ricaduta sulla Von der Leyen dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di mettere il veto sul popolare bavarese Manfred Weber, da lui ritenuto troppo vicino ai gruppi sovranisti.

Dopo una lunga e complessa procedura di negoziazione la Von der Leyen ha presentato la sua commissione il 10 settembre 2019. Nel programma, la commissione si presentava come un esecutivo europeo di discontinuità e rottura, incentrato sulla svolta “green” e sulla ricerca di un compattamento politico dell’Unione dopo le lacerazioni degli ultimi anni. La scelta dei ruoli al suo interno, però, ha riflettuto una continuità che, a ben vedere, è favorevole alla centralità europea della Germania.

Come vicepresidenti, l’ex ministro della Merkel ha scelto tre esponenti dell’establishment europeo come l’olandese Frans Timmermans, la danese commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager e il falco lettone del rigore Valdis Dombrovskis. Nel suo mandato la Von der Leyen si è dovuta confrontare con molte sfide sistemiche: gli imperativi della sfida geopolitica Usa-Cina, della rivoluzione tecnologica e della sfida ambientale, oltre all’annoso problema della struttura politica dell’Unione.

I primi mesi di governo non hanno sciolto il nodo: innovativa su certi temi, come la ricerca della sovranità tecnologica europea, la Commissione è rimasta una volta di più inerte di fronte alle grandi crisi internazionali e non ha receduto dalla linea economica mainstream sul fronte dell’economia e del rigore seguita dal governo europeo che l’ha preceduto.

Lo scoppio della pandemia di Covid-19 tra febbraio e marzo 2020 ha catapultato Ursula von der Leyen e l’intera Commissione sul palcoscenico della storia. L’Europa è stato il primo fronte caldo dell’espansione del coronavirus, a partire dai primi problematici focolai italiani. La reazione della Commissione, in tal senso, è stata inizialmente di smarrimento, con la von der Leyen incapace di dare un coordinamento al di là della decisione di proporre, il 16 marzo 2020, la chiusura delle frontiere di 26 Stati membri dell’Unione europea. Nell’aprile 2020 si è scusata pubblicamente con l’Italia per l’assenza di tempestività nella risposta al caos pandemico nazionale.

Il 21 marzo 2020 la Commissione Europea ha annunciato il congelamento del Patto di stabilità e delle restrizioni agli aiuti di Stato per l’intero 2021 e il 2021, misure poi prorogate al 2022; tra la primavera e l’estate 2020 si è aperto un duro braccio di ferro tra il fronte dei Paesi del Sud Europa (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia) e i “rigoristi” del Nord (l’Olanda di Mark Rutte e l’Austria in testa, i Paesi della Nuova lega anseatica alle loro spalle) sulla risposta ottimale da dare alla crisi, interpretata dai primi in senso più apertamente keynesiano e dai secondi in forma più austeritaria.

La scelta della Germania di non intraprendere per la seconda volta in tempo di crisi la strada del rigorismo più esasperato ha consentito una strategia di compromesso. La Commissione ha sbloccato gli interventi anti-crisi della Banca europea degli investimenti (Bei) e il fondo anti-disoccupazione Sure, trasversalmente apprezzati, approvando al contempo la creazione di una linea di credito ad hoc del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) fortemente voluto dai rigoristi e aprendo, in ultima istanza, alla creazione di un pacchetto di aiuti economici denominato Next Generation Eu contenente, per la prima volta nella storia, una forma di debito comune europeo fortemente richiesto dai Paesi mediterranei accanto a forme di condizionalità sui piani di stimolo alla crescita, incentrati su digitale e ambientale, che per le tempistiche chiare e le riforme richieste in contropartita hanno soddisfatto i “falchi”.

Più difficile si è rivelata, nel 2021, la gestione della partita dei vaccini anti-Covid che ha visto la von der Leyen sul banco degli imputati. La Commissione Ue ha proposto un sistema di centralizzazione delle quote di acquisto di vaccini e della distribuzione ai Paesi membri, salvo poi finire travolta tra gennaio e marzo dalla carenza di dosi e dalla capacità di altri attori (Regno Unito, Usa, Israele) di accordarsi direttamente con le case farmaceutiche per avere una distribuzione prioritaria delle forniture strategiche delle dosi. In sostegno all’azione dei Paesi membri è arrivato, nella Commissione, come eccezione alle inefficienze conclamate lo sforzo del Commissario all’Industria, il francese Thierry Breton, per potenziare le filiere e la produzione interna.

Breton è stato al centro di ulteriori piani che hanno riguardato da vicino la Commissione Ue nel 2021: la strategia Digital Compass, la proposta di investire 30 miliardi di euro per inserire l’Unione Europea nella filiera globale dei semiconduttori, cruciali per dare vita a una vera autonomia strategica comunitaria, e le discussioni su una forma di difesa comune europea che passa per il finanziamento di piani comuni nell’ambito militare e dell’aerospazio.

Un’altra sfida chiave per la Commissione von der Leyen è stata quella dell’ambiente, su cui la presidente della Commissione si è impegnata fortemente per dare vita al piano Fit for 55 approvato dal Parlamento europeo nell’estate 2021. La Commissione ha messo nero su bianco l’impegno a promuovere una riduzione del 55% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, a investire nella transizione ecologica e a rendere l’Europa carbon-neutral.

Tecnologia e ambiente sono due sfere in cui l’Ue targata von der Leyen mira, dopo la pandemia, a essere competitiva: una volta di più, il dualismo con gli Usa, patroni rispetto ai quali l’Europa non riesce a essere un alleato parigrado, si somma al ritardo nella competizione strategica con altri Paesi sviluppati come la Cina e all’incapacità di trovare una linea chiara di condivisione delle questioni comuni con la Russia.

Le diverse anime dell’Europa si contrappongono e per la von der Leyen resta l’annoso problema di capire che spazio di manovra possa avere, in futuro, l’Europa per divenire quell’attore geopolitico unitario che attualmente continua a non essere. Un passo in tal senso può essere rappresentato dalla decisiva presa di consapevolezza dell’avvenuto fatto della Brexit: il 24 dicembre 2020 il premier britannico Boris Johnson ha annunciato il perfezionamento dell’accordo con l’Unione europea per le relazioni politiche, diplomatiche e commerciali post-Brexit, che l’ascesa della von der Leyen e lo scoppio della pandemia hanno di fatto sbloccato. In quest’ottica, la von der Leyen ha scelto di voltare pagina: ma negli anni a venire molte sono le sfide sulla cui base sarà giudicata una Commissione trovatasi a gestire sfide di portata epocale per l’intera storia europea.

Dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022, la presidente della Commissione europea ha affermato che l’Ucraina dovrebbe diventare un membro dell’Unione europea e avviato il sostegno deciso della Commissione a Kiev.

L’8 aprile 2022, nel bel mezzo della guerra, von der Leyen si è recata a Kiev (che aveva visto solo pochi giorni prima il ritiro degli assedianti russi), per mostrare il sostegno al presidente Volodymyr Zelensky e ai suoi connazionali. Ha visitato il sito del massacro di Bucha e al suo fianco aveva l’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune Josep Borrell, che ha espresso fiducia nella compattezza del sostegno europeo a Kiev.

La von der Leyen ha approvato la scelta di promuovere in pochi mesi ben cinque tranche di aiuti militari dell’Ue a Kiev, i primi ufficialmente deliberati della storia della comunità. Le regole comunitarie normalmente impediscono all’Unione di utilizzare il suo bilancio settennale per finanziare operazioni militari, ma il cosiddetto Strumento europeo per la pace, che ha un limite di 5 miliardi di euro, è fuori bilancio e può essere utilizzato per fornire aiuti militari. La metà è stata utilizzata in cinque pacchetti da mezzo miliardo di euro ciascuno, deliberati tra marzo e maggio 2022.

Il 4 maggio 2022 la von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea avrebbe cercato di vietare tutte le importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi e perorato l’indipendenza energetica dalla Russia anche sul gas. Una settimana dopo, ha proposto di abbandonare l’unanimità richiesta per le decisioni del Consiglio e della Commissione prescritta dal Trattato di Lisbona, così da superare in particolar modo i veti di Viktor Orban e dell’Ungheria sul contenimento a Mosca. All’epoca, 13 delle 27 nazioni si sono però dichiarate contrarie all’abbandono di tale principio: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Svezia.

Importanti anche gli screzi col connazionale cancelliere tedesco Olaf Scholz, membro della Spd e più tiepido della von der Leyen sulla scelta di “mettere l’elmetto” contro Mosca. Un dualismo letto da molti in chiave interna alla Germania come un’anticipazione di una futura contesa elettorale tra una von der Leyen, papabile per il ruolo di futura guida della Cdu, e il socialdemocratico centrista succeduto alla Merkel. A cui la presidente della Commissione si potrebbe preparare proprio in virtù della centralità e della visibilità assunte grazie alla guida dell’Ue in fasi critiche della sua storia.

Gli Stati Uniti, nel frattempo, oltre a mantenere una stretta vicinanza all’Europa sul sostegno all’Ucraina hanno rafforzato lungo tutto il 2022 strategie convergenti tra industria e politica economica interna per sviluppare gli investimenti in tecnologie critiche e semiconduttori con il Chips Act e l’Inflation Reduction Act (Ira) che hanno, secondo la Commissione Europea, danneggiato i buoni rapporti commerciali tra le due parti dell’Atlantico.

Le sovvenzioni Usa sono diventate un punto di discussione centrale in seno al Consiglio “Commercio e tecnologia” tenutosi nel dicembre 2022 a Washington. Lunedì 5 dicembre il commissario Valdis Dombrovskis si è a tal proposito incontrato alla riunione transatlantica Usa-Ue con il segretario di Stato americano Tony Blinken. Ursula von der Leyen ha invece presentato il Green Industrial Plan al fine di controbattere alla sfida americana. Dinamica competitiva in un contesto di rafforzata alleanza che mostra come l’Europa sia, sul fronte strategico, il numero due dell’Occidente. Ma deve puntare a un gradiente crescente di autonomia sull’energia, la tecnologia, la Difesa. Anche di fronte alle sfide securitarie poste dalla tempesta d’Ucraina.