Barack Hussein Obama è stato – com’è risaputo dai più – il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti d’America. L’esponente del Partito democratico è nato nel 1961, ad Honolulu, nello specifico presso il Kapiolani Medical Center for Women and Children. Una narrativa, peraltro alimentata in parte da Donald Trump, ha ventilato per qualche tempo un’ipotesi rivelatasi complottistica: l’ex presidente degli Stati Uniti non è originario del Kenya, come persino il fratellastro di Obama aveva prospettato. Nell’aprile del 2011, la Casa Bianca ha resto noto il certificato di nascita: l’ex Commander in chief è nato nella capitale delle Hawaii. La mossa della White House ha posto la parola “fine” attorno alla querelle, che è stata per lo più mediatica. La legge, del resto, prevede che solo un cittadino americano possa ricoprire l’incarico di vertice esecutivo. Per questo motivo, certi ambienti avevano provato a far saltare il banco. Ma Obama è stato molto di più di un semplice cittadino americano.

In termini narrativi, la vittoria alle presidenziali del 2008 ha assunto un valore inestimabile per il fronte progressista. Dal “sogno” realizzato di Martin Luther King al trionfo del popolo – quello che proviene dal basso – contro l’establishment partitica: Obama è riuscito, meglio di ogni altro leader politico post novecentesco, a incarnare un disegno che, almeno all’apparenza, sarebbe dovuto essere pienamente riformista. E questo soprattutto perché, stando ai prepositi decantati, Obama doveva essere in grado di risollevare le sorti di quelli che Federico Rampini ha chiamato i “penultimi”.

“Yes we can”, in fin dei conti, avrebbe dovuto significare proprio questo: redistribuzione delle possibilità. Dal “basso” – è la dottrina politica di Obama stesso, con la sua singolare esperienza personalistica, che lo dimostra -, si può arrivare in “alto”, lì dove alberga chi governa i processi. I giovani, anche grazie ai metodi sperimentali utilizzati dal team di Obama nel corso delle campagne elettorali, hanno pensato di poter toccare con mano l’utopia egualitaria. Non solo le nuove generazioni di americani: molti occidentali hanno guardato ad Obama come al simbolo di un futuro compiuto.

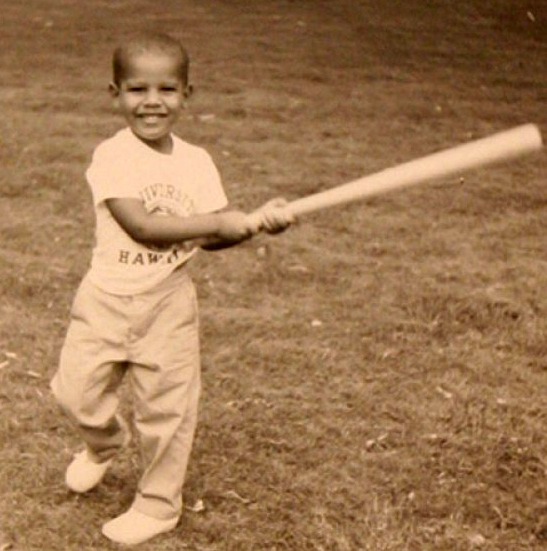

Quella di Obama, dal punto di vista di una sceneggiatura, è stata una scalata perfetta. Una fiaba delle meraviglie, che è iniziata però con una serie di eventi non proprio d’ausilio per il “Chicago boy”. Dalla tragedia familiare che ha coinvolto Obama senior, deceduto in un incidente stradale in Africa, a quello che per il leader mondiale sarebbe potuto essere un salto nel buio, ossia il percorso di studi iniziato alla Columbia University, dopo qualche prima e tiepida esperienza formativa ad Honolulu. A condire una storia personale quantomeno particolare c’è un elemento: nulla, nella vita di Obama, poteva essere dato per scontato in partenza. Il vertice del copione mitologico, è di certo rappresentato dal trionfo contro John McCain del 2008. Un trionfo, il primo dei tanti incompiuti da parte della “vincente” designata, che pensava di ottenere Hillary Clinton.

Vale la pena segnalare, infine, come le parabole politiche di Obama e della Clinton abbiano viaggiato alla stregua di rette parallele. Una è arrivata a destinazione. L’altra, ad un certo punto, si è dovuta accontentare della segreteria di Stato.

“Eravate giovani e ci avete creduto”. Quando Obama ha lasciato la Casa Bianca ha scelto di salutare così le persone che hanno condiviso, con la moglie Michelle e gli altri membri della famiglia presidenziale, ben 8 anni di mandato. Il motto, che in quella circostanza è valso per il suo team, può essere riferito allo stesso Obama: era giovane e ci ha creduto. Anche quando nel 2000, nonostante la poca esperienza, che è tipica di un 39enne, ha partecipato, seppur perdendo, alle elezioni primarie valevoli per una candidatura alla Camera dei rappresentanti. Obama, pure in quella circostanza, non ha mollato. E la persistenza nelle intenzioni è stata una caratteristica che ha sempre accompagnato la carriera del politico progressista.

Dalla preferenza per la pallacanestro alla predilezione per Spiderman: Obama, che ha appreso molto del suo stile quando ha maturato le prime esperienze lavorative a Chicago, rimane una figura connotata dalla tenacia del giovanilismo. E il suo fisico sportivo, in questo senso, lo ha aiutato parecchio. In questo elemento d’analisi, però, già risiede un paradosso: l’Harvard Istitute of Politics – nel corso del secondo mandato, come si può approfondire su Rivista Studio – ha segnalato come le riforme obamiane non abbiano persuaso le giovani generazioni, anzi. La sensazione diffusa è che Obama si sia presentato in maniera molto più rivoluzionaria rispetto a quanto poi abbia effettivamente disposto nelle politiche esecutive. E questo fattore, pensando pure a come sono andate a finire le presidenziali del 2016 (quelle per le quali Obama, nonostante non fosse candidato, si è speso eccome), può essere uno degli elementi utili a ridimensionare la portata di una presidenza verso cui, i cittadini americani, non sembrano poi nutrire troppa nostalgia.

Obama, insomma, è sempre stato un giovane. Almeno secondo le categorie dell’anima. I luoghi della sua formazione sono stati essenzialmente tre: la Columbia University, dove ha studiato Scienze politiche; l’Harvard Law School, per gli studi giuridici, quelli grazie a cui è divenuto un avvocato; Chicago, per i primi incarichi professionali. Ma è la sua storia familiare, davvero complessa, ad averlo accompagnato sin dalla venuta al mondo.

Barack è figlio di un’antropologa e di un economista. Un dato – quest’ultimo – che spesso non viene evidenziato, ma che è centrale per comprendere i “topos” obamiani: l’empatia verso l’elettorato e i tentativi, per lo più non riusciti, di ridisegnare i rapporti sociali tra classi. Le professioni genitoriali hanno fatto la loro parte. Almeno in termini d’ispirazione. Ma sono stati i nonni a crescere l’ex presidente, che è rimasto orfano abbastanza presto. Per quanto i genitori siano venuti a mancare in due fasi distinte. Il padre – come anticipato – è rimasto vittima di un incidente stradale in Africa. Obama, che era soltanto un bambino, lo ha visto poche volte. La madre, Ann Dunham, è morta di cancro a metà degli anni Novanta, quando Barack aveva circa trent’anni. Una madre e un padre, dunque, ma anche un patrigno, con cui Ann Dunham ha contratto le seconde nozze. Lolo Soetoro era un agrimensore, ossia un misuratore scientifico di terreni agricoli. Tre genitori e due educatori quasi putativi (i nonni materni), quindi, per una strada che presupponeva l’esistenza di difficoltà poco scalabili, ma che il primo presidente afroamericano degli States ha percorso senza troppe battute d’arresto.

Michelle e Barack Obama non si sono conosciuti all’Università, come è accaduto ai genitori di lui e come qualche pellicola ha raccontato. In Becoming, la biografia a firma dell’ex first lady, l’autrice non ha affatto omesso l’esistenza di una fase dubitativa. Agli inizi succede. Quella che poi sarebbe divenuta tra le coppie presidenziali più idolatrate dai media mainstream, – in specie per l’intesa naturale dimostrata – , ha iniziato a muovere qualche passo all’interno di uno studio legale di Chicago. Michelle, nel corso del secondo mandato, è diventata un riferimento per l’intero emisfero democratico.

Per almeno un paio di anni, il partito degli asinelli ha chiesto a Michelle Obama di scendere in campo in vista delle primarie del 2020, ma non c’è stato nulla da fare. Qualcuno ha ipotizzato che la Robinson – questo è il cognome da nubile della moglie di Barack – non volesse emulare Hillary Clinton, che ha tentato in ogni modo di eguagliare il marito, senza riuscirci. Altri analisti hanno invece fatto presente come Michelle, prescindendo dalle campagne lanciate dalla posizione di first lady (quelle sulla corretta alimentazione da seguire sono abbastanza note), abbia sempre scansato l’impegno pubblico, preferendo l’opzione privata. Gli Obama hanno due figlie: Malia Ann (sì, come la madre di Barack) e Natasha.

Obama non è nato politico, ma ha sempre avuto la vocazione per la politica. Un’attitudine riconducibile al padre, che si era contraddistinto in gioventù per le lotte egualitarie, ma da semplice attivista. Il principio della vicenda politica obamiana va ricercato nella tipica spinta propulsiva di un qualunque volontario. Obama ha iniziato dando una mano in campagna elettorale. L’hawaiano ha bussato ad un comitato elettorale di Bill Clinton nel 1992. Colpi su una porta che avrebbero cambiato per sempre la storia del centrosinistra occidentale. Per quanto nessuno, all’epoca, potesse esserne consapevole. Sempre Chicago è stata il teatro di una militanza che è proseguita sino alla sconfitta sopracitata, che gli è stata inflitta dal dem Bobby Rush. Poi venne quello che in gergo si chiama “anno buono”, il 1996. Erano tempi, quelli, in cui il clintonismo la faceva da padrone. E Obama, sfruttando l’onda, è riuscito ad ottenere uno scranno senatoriale. Un po’ come successo ad Alexandria Ocasio Cortez anni dopo, ma per via dell’anti trumpismo dilagante di Brooklyn. Era sorta una stella del progressismo. Un astro mass-mediale che i giornali avrebbero definito “pop” o “cool” alla bisogna, ma nessuno poteva ancora immaginarlo.

Non ci si candida a presidente degli Stati Uniti senza aver preparato il terreno in anticipo. Dall’elezione del 1996 in poi, Obama ha lavorato di fino sulla sua immagine di uomo del popolo. La natura immaginifica del suo percorso si è adagiata sul placet di tanti commentatori: sin dall’ingresso in Senato, Obama ha potuto contare su una stampa favorevole. La sua esplosione è circolata nell’aria per quattro anni. Poi, dopo la fine della seconda presidenza di George W.Bush, è arrivato il “momentum” del grande passo. Nel gennaio del 2008, sui cartelloni pubblicitari mostrati nelle arene americane, ha esordito “Yes we Can“. Le campagne elettorali, da quel momento in poi, non sarebbero più state le stesse. Dalla modernizzazione dei mezzi al linguaggio evocativo: Obama ha vinto le primarie del 2008, modificando di netto il paradigma comunicativo degli anni Novanta. Hillary Clinton, la sua rivale interna, non era pronta ad un cambiamento così. Le presidenziali dello stesso anno, paradossalmente, hanno presentato meno difficoltà: John McCain è stato un avversario molto meno problematico della Clinton.

Il primo mandato di Obama è stato connaturato da una luna di miele con l’elettorato dem. La sintonia non sarebbe durata otto anni. L’esponente degli asinelli ha raccolto gli Stati Uniti nel momento peggiore per l’economia. La crisi economica scoppiata nel 2007 era tutto fuorché alle spalle. E il primo problema da risolvere ha riguardato lo stato di salute delle banche, che Obama ha favorito, ma che poco avevano a che fare con le velleità del suo elettorato.

C’è voluto un po’ di tempo, ma gli Stati Uniti, nell’estate nel 2016, hanno iniziato a comprendere la differenza sostanziale tra gli aspetti propagandistici e la realtà. Le operazioni programmate da Obama nei primi anni erano tese alla espansione economica e all’interventismo pubblico. Basta guardare all’incremento del debito pubblico che ha accompagnato l’azione obamiana. Gli interventi qualificanti sono stati soprattutto quelli “green”. Dalla Silicon Valley, in quelle fasi, è iniziato a risuonare il “learn to code”, ossia “impara a programmare”. I destinatari delle rimostranze dei giovani liberal erano gli operai bianchi che lavoravano nella Rust Belt. La contrapposizione tra l’America produttiva e quella creativa ed immateriale costerà la Casa Bianca ai Dem anni dopo. Chi, per primo, ha smesso di prestare il fianco ai rappresentanti democratici risiede in coloro che hanno rischiato seriamente di rimanere fuori da un’economia sempre più globalizzata e sempre meno centrata sul pragmatismo della quotidianità. Un atteggiamento – questo della distanza dalle classi operarie – che, nel primo mandato, era stato perdonato ad Obama. Nel secondo mandato, invece, gli operai si sono ribellati alla narrazione. Come? Non votando Clinton. E questa è già storia.

L’obamania, comunque siano andate le due esperienze alla Casa Bianca, sembra destinata a superare Obama stesso. Forse perché un racconto allegorico di quella tipologia non è replicabile. Ma entrambe le presidenze di Barack Obama, reinterpretando le principali decisioni prese dal 2009 al 2016, non possono che essere calibrate sui fallimenti. La ricchezza, sulla base delle statistiche riguardanti anche la cosiddetta “accumulazione di capitale nelle mani dei pochi”, non è stata affatto redistribuita. Le statistiche dell’Oxfam, in questo senso, sono sempre state esaustive. E la cattiva gestione della globalizzazione – il vero “spettro” agitato da Donald Trump durante la sua corsa – ha inabissato le sorti di quei “penultimi” che Obama aveva promesso di risollevare. La dimostrazione di questi assunti può essere ricercata nelle statistiche, ma anche nel comportamento elettorale del Midwest nel 2016. Basta quello per avere contezza di come i lavoratori non abbiano gradito il favour hi-tech obamiano. Lo scollamento tra i ceti meno abbienti e il Partito democratico è derivato anche dalla riforma di Wall Street, che avrebbe dovuto limitare la “finanziarizzazione della economia”, ma che si è rivelato un appiattimento sui potentati.

Obama ha ricevuto il premio Nobel quasi subito, nel 2009. Un premio che Oslo ha conferito sulla base di speranze, che poi non si sono concretizzate. Non è infatti facile comprendere la politica estera di Obama se non si analizza la squadra che ha predisposto. La Clinton è stata scelta da Obama come Segretario di Stato nel corso della prima presidenza. Un’opzione che ha influito molto sulla politica estera, com’era normale che fosse. Sappiamo quale siano le velleità geopolitiche della donna che, nel 2016, ha corso per le presidenziali. Con buone probabilità, Obama ha dovuto cedere alla Clinton per tenere unito il Partito democratico. Poi, una volta consolidata la leadership, è stato in grado di dirottare su John Kerry.

È lecito dunque immaginare che il primo presidente afroamericano della storia degli States si sia dovuto appiattire sulla Clinton, quantomeno in prima battuta. Poi, con Kerry, la strategia è cambiata: Obama si è concentrato sull’accordo per il nucleare con l’Iran, compromettendo parzialmente l’armonia creata con Israele e introducendo quello che alcuni analisti hanno chiamato “senso di colpa degli americani”, una sorta di evitamento geopolitico dovuto al numero di conflitti bellici coadiuvati o alimentati nel mondo per via della “esportazione della democrazia”. A ben vedere, Trump ha poi sia destrutturato sia il “senso di colpa”, facendo di nuovo sentire gli americani alla stregua di una potenza senza freni, sia smesso di operare attraverso le cosiddette “missioni di pace”. Il tycoon ha infatti rifiutato il multilateralismo, preferendo gli accordi bilaterali. Ma non è tutto. Pare sufficiente la citazione di un esempio per cristallizzare la differenza di efficacia tra le due tattiche geopolitiche: Obama ha trattato con la Corea del Nord, retrocedendo quando Kim Jong-un è venuto meno agli accordi sui missili. Trump ha fatto la voce grossa con il dittatore coreano e gli effetti di una linea non ondivaga si sono visti.

Quando Trump ha deciso di rompere gli indugi per far sì che “l’America” tornasse “grande”, ha detto chiaro e tondo che avrebbe abolito l’Obamacare, la “perla” del riformismo obamiano, ossia la riforma del sistema sanitario. La conseguenza del disegno legislativo, per i Repubblicani, è stata una sola: l’esplosione dei costi, di cui si continua a discutere, in specie al Senato. Sulle tasse, Obama, è sempre stato abbastanza equilibrato. In quello specifico caso, però, non ha badato a spese. Basti pensare che, stando a quanto riportato da True Numbers, l’abolizione della Obamacare, in prospettiva, comporterebbe una riduzione pari a 550 milardi di dollari da qui al 2026. Obama avrebbe voluto che ogni cittadino americano fosse coperto, in maniera pubblica o privata, dal punto di vista assicurativo. Il Corriere della Sera ha ripercorso come, invece che estendere il numero dei cittadini immessi nella possibilità di assicurarsi, la riforma sanitaria obamiana abbia di fatto ridimensionato le statistiche inerenti agli assicurati: “…da 48 a 25 milioni”. Un fallimento su tutta la linea. E un altro scotto pagato dal Partito democratico alle presidenziali del 2016.

La visione del mondo di Obama è stata più fedele a se stessa nel corso del secondo mandato. Dalla battaglia Stato per Stato per la legalizzazione dei matrimoni omosessuali, al tentativo di combattere la diffusione delle armi. La seconda presidenza Obama è stata la più “leggera”. Se non altro perché, dopo la vittoria contro Mitt Romney nel 2012, l’ex Chief in commander aveva la consapevolezza di non doversi giocare più niente. E questo ha di sicuro giocato un ruolo decisivo. Ma non è che, grazie a quella sensazione, la risalita sia stata troppo visibile. I critici, che sostenevano che qualcosa sul medio-lungo termine, potesse migliorare, hanno dovuto registrare un’inversione di tendenza, che non hanno condotto a svolte significative. Le battaglie valoriali del mondo liberal hanno trovato compimento, ma quasi solo quelle. Le fratture createsi tra l’establishment e il popolo durante i primi quattro anni non sono state sanate. Se c’è una ragione per cui oggi Bernie Sanders è considerato spendibile, bisogna tornare indietro agli inizi del secondo decennio del 2000.

Una nota di “merito”, in chiave “obamiana”, bisogna riservarla a Joe Biden, l’uomo scelto sin da principio per la vicepresidenza. Lo storico senatore del Delaware, forse più di Obama stesso, ha progettato tutte le battaglie volte alla tutela delle minoranze. Attenzione: la “piena occupazione”, anche per le etnie minoritarie su base statistica, è stata avvicinata solo da Trump. Ma va detto che gli Stati Uniti riconoscono forse a Biden di aver fatto qualcosa in più di Obama per il raggiungimento degli obiettivi che i progressisti avevano dato per assodati.

La politica estera di Obama – come premesso – va distinta in due fasi: una è attribuibile alla Clinton e una è ascrivibile alla gestione Kerry. Utilizzando però meno specificazioni circostanziali, è assai semplice citare quattro focus che hanno prodotto singoli fallimenti, che si sono concretizzati in un insuccesso generale: l’accordo di Parigi; il confuso ritiro dall’Iraq; l’accordo per il nucleare con l’Iran; l’oscillante linea messa in campo per sanare la questione siriana. Il fatto che alcuni tra questi dossier siano stati gestiti in modo deludente o abbiano contribuito ad alimentare una babilonia geopolitica è ormai pacifico. Sull’Iran di discute. Trump, però, non è disposto a parlarne. Sulla Siria e sull’Iraq, invece, come legge sull’Agi, il giudizio negativo è pervadente. L’Isis, per tenere a mente la più grave delle conseguenze della politica estera obamaniana, ha almeno sfruttato il disordine dovuto all’abbandono di quei territori da parte dei soldati statunitensi. Il dietrofront sulle armi chimiche che Bashar al Assad avrebbe usato in Siria, poi, è un grande classico delle disamine che si concentrano su come Obama, in fin dei conti, si sia schiacciato sul politicamente corretto e sulla narrativa dominante, non accontentando però né il fronte interventista né quello favorevole all’autodeterminazione del popolo siriano. Una via di mezzo pericolosa, che per più di un analista di esteri ha prodotto disgrazie. La battaglia “green” per il clima, ancora, si è rivelato un buco nell’acqua. Tralasciando il dibattimento su cosa sia il clima dal punto di vista scientifico – un aspetto che sarebbe comunque bene studiare a fondo – , è utile rimarcare come, a conti fatti, nessuna nazione facente parte del G20 abbia raggiunto i target imposti nella capitale transalpina nel 2015. Tanto da far sì che gli Stati Uniti, nel corso della gestione Trump, ritenessero quel trattato completamente inutile se non deleterio. E poi c’è Israele, con cui Barack Obama ha trovato una quadra iniziale. Poi, dopo l’accordo sul nucleare con l’Iran, l’asse è mutato. Le alleanze costruite dalla Clinton nel corso della sua segreteria di Stato, quando Kerry ha preso in mano le redini di quegli uffici, sono state in parte rinnegate. Così come le geometrie del mondo che erano state immaginate.