Il 6 aprile del 2014, poco più un mese dopo gli avvenimenti in Crimea che portano alla separazione manu militari della penisola dall’Ucraina e alla sua annessione alla Federazione russa, le forze armate separatiste nel Donbass, supportate da Mosca, occupano le istituzioni locali delle regioni di Donetsk, Lugansk e Karkiv. L’occupazione è preceduta da proteste popolari pro-Russia, abilmente orchestrate dal Cremlino, che così facendo crede che Kiev, ancora alle prese con lo choc per la Crimea, non sia sia in grado di “parare il colpo”. L’oblast di Donetsk viene proclamato Repubblica popolare il 7 aprile, mentre quello di Lugansk il 27, ottenendo entrambi l’indipendenza (anche qui non riconosciuta) l’11 maggio con un referendum.

- Perché si parla di una crisi tra Ucraina e Russia

- Dov’è posizionato l’esercito russo ai confini con l’Ucraina

- Gli otto motivi per i quali la Russia potrebbe invadere l’Ucraina

Il conflitto vero e proprio si può far risalire al 15 aprile di quell’anno quando, in conformità con la legge ucraina sulla lotta al terrorismo, ed in seguito ad un attacco – avvenuto tre giorni prima – di alcune decine di militanti armati guidati da Igor Girkin (colonnello in pensione del Gru) portato contro edifici istituzionali a Sloviansk, l’Ucraina annuncia l’inizio della “operazione antiterrorismo” contro i separatisti filo-russi. Una colonna corazzata inviata dall’Ucraina stabilisce un checkpoint a 40 chilometri da Sloviansk e si segnalano le prime “interferenze” russe, quando viene affermato che i ribelli sono stati rinforzati da diverse centinaia di appartenenti al Gru. In questa fase iniziale, l’Ucraina riesce a ottenere qualche successo nelle operazioni militari, scongiurando così uno scenario “Crimea” appunto grazie alla pronta reazione: le forze speciali ucraine, ad esempio, riconquistano l’aeroporto di Kramatorsk occupato dalle truppe filo-russe mentre il 16, un assalto condotto da 300 miliziani filorussi ad una base militare ucraina a Mariupol viene respinto.

Il 2 maggio le forze ucraine lanciano un’operazione su vasta scala per riconquistare Sloviansk, mentre il 7, sempre a Mariupol, la situazione precipita e continuano gli scontri tra truppe di Kiev e separatisti segnati da alterne fortune. La città, comunque, è da considerarsi zona di guerra.

Il 26 maggio violenti combattimenti scoppiano all’aeroporto di Donetsk quando i ribelli lo prendono d’assalto in forze. L’Ucraina risponde con attacchi aerei effettuati da elicotteri Mi-24, Sukhoi 25 e MiG-29, e con lancio di paracadutisti. Entrambe le parti affermano di aver preso il controllo della struttura aeroportuale, ma in realtà resterà “terra di nessuno”. Il 2 giugno i separatisti lanciano un grosso attacco contro un centro di comando delle guardie di confine ucraine appena a sud di Lugansk. La base viene conquistata dai separatisti il 4. Frattanto continuano le operazioni aeree ucraine sugli obiettivi conquistati dai ribelli in tutta la regione. Ormai il conflitto si è consolidato in una guerra di posizione nonostante la riconquista, da parte delle truppe ucraine, di Mariupol avvenuta il 13 giugno.

Il primo luglio Kiev cerca di uscire dall’impasse lanciando un’offensiva per cercare di riconquistare il terreno perso e liberare la città di Slovyansk. Il successo iniziale, che permette il 5 luglio di far sloggiare le truppe filorusse dalla cittadina, è però effimero, tanto che il 9 viene posto l’assedio all’aeroporto di Lugansk da parte delle milizie separatiste. Il primo agosto, a fronte di un intenso bombardamento, l’esercito ucraino viene costretto a ritirarsi da parecchie aeree al confine con la Russia come Dovzhansky, Izvaryne and Chervonopartyzansk.

Il 3 le forze armate ucraine annunciano di aver diviso il fronte delle milizie, separandone le aree controllate di Donetsk e Lugansk. Il 23 dello stesso mese rientrano in scena i “piccolo uomini verdi” visti in Crimea ed il Gru, a sottolineare il tentativo di Mosca di rigiocare lo scenario che ha portato alla conquista della penisola nel Mar Nero: dozzine di stranieri pesantemente armati con accento russo, istituiscono un posto di blocco a sud-ovest di Amvrosiivka, vicino all’insediamento di Kolosky, a circa dieci chilometri dal confine con la Federazione russa. Mosca nega. Sembra delinearsi un’offensiva delle milizie separatiste, fiancheggiate da soldati russi “in incognito” che in quei giorni a cavallo tra agosto e settembre, che coinvolge tutta la regione contesa.

L’offensiva ha successo, tanto che viene stabilito un salvacondotto per le truppe ucraine circondate a Ilovaisk ed il primo settembre, il ministro della Difesa ucraino Valeriy Geletey, annuncia la fine dell’operazione “antiterrorismo” affermando che l’Ucraina sta affrontando “un’invasione russa su vasta scala”. Comincia lo stallo del conflitto, certificato dagli accordi di Minsk siglati il 5 settembre dalle parti in conflitto. Il cessate il fuoco, che vige da allora, non è mai stato rispettato nel corso di questi anni. Anzi, da subito importanti azioni lo infrangono: il 22 settembre ancora l’aeroporto di Donetsk è sotto attacco da parte delle milizie ribelli. I combattimenti presso il sito aeroportuale, come in altre località già note (Mariupol su tutte) continuano con esiti alterni sino alla fine di dicembre. Da quel momento gli scontri assumono la caratteristica di scaramucce di confine, con bombardamenti di mortai e razzi, che non cessano mai del tutto nel corso degli anni, in spregio degli accordi sul cessate il fuoco di Minsk.

Secondo fonti delle Nazioni Unite il conflitto nel Donbass ha causato circa 13mila vittime dal 2014 ad oggi, di cui 3300 sono civili. Recentemente la tensione è ritornata ad acuirsi: secondo le informazioni più recenti, circa 40 battaglioni delle Forze armate russe sarebbero stati concentrati nel Distretto militare meridionale, nell’ambito di movimenti di truppe inconsueti e non anticipati. Congiuntamente, poco più a nord, in prossimità del confine tra Bielorussia, Russia e Ucraina, sono stati visti in transito anche truppe di Minsk, con la giustificazione ufficiale di manovre preparatorie in vista dell’esercitazione Zapad-2021, mentre la 56esima Divisione Aviotrasportata della Guardia, di base nella regione di Volgograd a Kamyshin, è stata mobilitata e ridispiegata in Crimea, a Feodosia, consolidando la presenza militare russa nella regione. Truppe russe sono state fatte affluire anche dai distretti più orientali, come quello di Vladivostok, mentre l’Ucraina, dalla fine febbraio, ha cominciato a ri-dislocare le proprie truppe e forze corazzate portandole a ridosso del suo confine orientale.

In questo contesto di guerra aperta ma non dichiarata si innesta l’incidente del volo MH17 della Malaysia Airlines. Il 17 luglio, nell’oblast di Donetsk a nord di Torez, vicino al confine russo, un Boeing 777 della compagnia malese in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur con 283 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio a bordo, viene colpito da un missile mentre era in volo ad un’altitudine di 10mila metri schiantandosi al suolo. Sia l’esercito ucraino che le milizie filorusse dichiarano di non essere responsabili dell’incidente. Le cause del suo abbattimento non sono mai state chiarite ufficialmente, ma sappiamo, grazie a una serie di immagini satellitari riprese il 14 luglio, che nella zona intorno a Doentsk e Lugansk erano stati dispiegate diverse batterie di missili terra-aria Buk-M1, insieme alle relative stazioni radar, in un’area prossima a quella controllata dalle forze filo-russe e alla zona del presunto abbattimento; immagini satellitari riprese il 18 luglio mostravano invece che le batterie di missili ucraini avevano lasciato la zona subito dopo l’incidente.

A ottobre del 2014 viene affermato dal settimanale tedesco Der Spiegel che il volo MH17 era stato abbattuto da un missile Buk lanciato dai separatisti filorussi e che gli stessi si sarebbero impadroniti di tale sistema missilistico catturandolo in una base militare ucraina. Nello stesso periodo prende però corpo anche un’altra ipotesi, ovvero quella dell’abbattimento da parte di un caccia: il 6 agosto 2014, il News Straits Times, quotidiano malese tra i più importanti del sud-est asiatico, afferma che il Boeing 777 sarebbe stato abbattuto da un caccia che lo avrebbe dapprima colpito con un missile e poi finito sparando con il cannoncino di bordo.

Il 28 settembre 2016, il Joint Investigation Team, la commissione di inchiesta multinazionale incaricata di indagare sulle responsabilità penali e sulle cause del disastro, presenta le proprie conclusioni preliminari, raggiunte nel corso dell’indagine, affermando che il volo MH17 fu abbattuto da un missile terra-aria serie 9M38 lanciato da un sistema missilistico Buk posizionato in una fattoria nelle vicinanze del villaggio di Pervomais’kyi, in un’area all’epoca controllata dai separatisti filo-russi, e che il sistema Buk fu portato in Ucraina orientale dal territorio russo e successivamente riportato in Russia, escludendo così la possibilità dell’abbattimento da parte di un caccia.

Protocollo di Minsk è il termine con il quale si fa riferimento a due proposte risolutive per la questione Donbass: la prima è naufragata durante la presidenza di Petro Poroshenko a causa del persistere degli scontri tra forze armate ucraine e separatisti, la seconda è ancora in piedi ed è stata definita dai Paesi membri del G7 come “la via da seguire per la pace”.

Il primo accordo, composto da dodici punti e seppellito dallo scoppio della seconda battaglia per l’aeroporto di Donetsk (settembre 2014 – gennaio 2015), prevedeva, tra le varie cose, l’entrata in vigore di un regime di cessate il fuoco, la decentralizzazione del potere con annessa la garanzia di autonomia speciale a Donetsk e Lugansk, la messa in sicurezza della frontiera ucraino-russa, lo scambio di ostaggi e rilascio dei prigionieri, il ritiro di mercenari e altri attori privati dai teatri di guerra e l’organizzazione di elezioni nelle repubbliche separatiste.

Nella consapevolezza che l’assenza di dialogo avrebbe potuto determinare un aggravamento ulteriore della situazione nel Donbass, ad un mese di distanza dalla fine della seconda battaglia per l’aeroporto di Donetsk, i capi di Stato di Russia, Ucraina, Francia e Germania (quartetto Normandia) si riuniscono nella capitale bielorussa per rivitalizzare il processo negoziale e rivedere il protocollo di Minsk, rimasto inalterato nei punti-cardine: cessate il fuoco, ritiro degli armamenti pesanti, riforma costituzionale in Ucraina e concessione di statuto di autonomia speciale alle repubbliche separatiste.

Trascorrono gli anni, sullo sfondo delle periodiche violazioni della tregua e del persistere del clima di scontro tra Russia e Ucraina, e la normalizzazione del Donbass continua a rimanere un miraggio: non un singolo punto del protocollo di Minsk viene implementato.

Il momento della svolta sono le presidenziali francesi del 2017, che sanciscono l’entrata all’Eliseo del pragmatico e ambizioso Emmanuel Macron. Sarà proprio lui, due anni dopo, il 9 dicembre 2019, a persuadere il logoro quartetto a darsi appuntamento a Parigi con il triplice obiettivo di ripristinare il dialogo sul Donbass, riavvicinare Unione europea e Russia e fare della Francia il mediatore tra i blocchi.

Al vertice di Parigi seguono scambi di ostaggi, sullo sfondo dell’intensificarsi delle relazioni bilaterali tra Eliseo e Cremlino, ma l’implementazione dei punti nodali del protocollo resta su carta: nessuna volontà da parte ucraina di riformare la Costituzione in direzione della decentralizzazione, impiego di droni e artiglieria pesante da parte ucraina per compiere attacchi chirurgici e bombardare le repubbliche separatiste, violazioni del cessate il fuoco da ambo i lati e processo di approvazione della legge sull’autonomia a Donetsk e Lugansk ostacolato dall’opposizione nazionalista.

Un ulteriore incontro del quartetto Normandia avrebbe dovuto avere luogo a Berlino, nel marzo 2020, salvo poi venire annullato all’ultimo momento a causa dello scoppio della pandemia di Covid19. Le crisi di aprile 2021 e di gennaio 2022, ad ogni modo, hanno portato i membri del quartetto a ponderare l’organizzazione di un nuovo vertice, possibilmente risolutivo, nel prossimo futuro.

La situazione tra Ucraina orientale e Mar Nero è andata peggiorando gradualmente a partire dalla primavera del 2021, causa il lento ma progressivo avanzare delle forze armate ucraine all’interno del Donbass e complice l’ibernazione del Formato Normandia, e da allora nella regione vige un equilibrio estremamente precario, periodicamente rotto da escalazioni militari e gravi crisi diplomatiche.

La prima grande crisi avviene nella primavera del 2021, quando, a partire dalla terza settimana di marzo la Russia dà il via ad un ammassamento massiccio di truppe, mezzi militari e armamenti nell’area compresa tra l’oblast del Rostov e la penisola di Crimea, inducendo così l’Ucraina e l’Occidente in uno stato di allerta e agitazione.

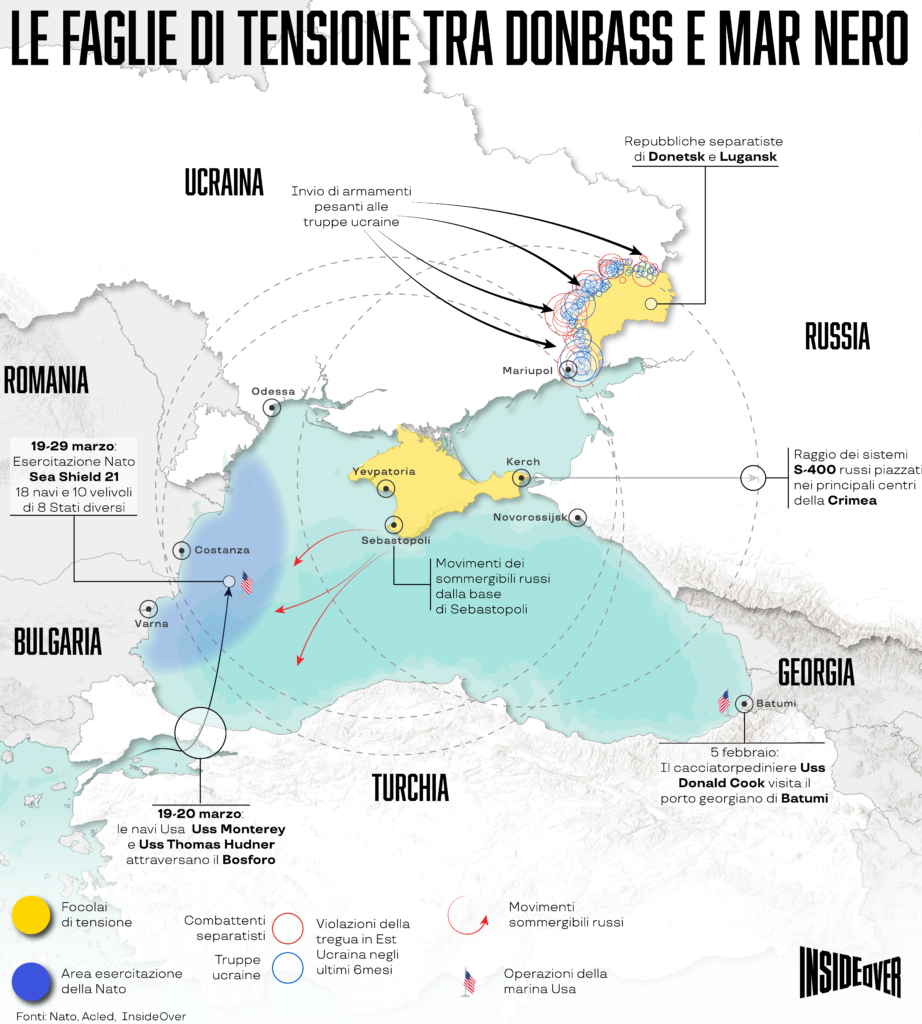

Le attività militari, che il Cremlino giustifica in termini di riposizionamento non minaccioso all’interno del proprio territorio, conducono allo spiegamento di una concentrazione umana sconosciuta, forse compresa fra i 40mila e i 150mila soldati – la reale cifra potrebbe trovarsi a metà -, nonché di carri armati, artiglieria di vario tipo (obici, cannoni semoventi), missili balistici, divisioni aeree e tiratori scelti. Tale movimentazione riguarda in larga parte la Crimea – nella quale già stazionavano circa 40mila soldati e che vede l’arrivo di rinforzi terrestri, marittimi (quindici navi da guerra in più) e aerei (componenti di divisioni aeree) – e l’oblast del Rostov, in particolare il triangolo Rostov sul Don-Krasnodar-Novorossijsk.

A completare il quadro di alta tensione, tutt’altro che circoscritta alla militarizzazione del confine russo-ucraino, si aggiungono il nervosismo nel Mar Nero, teatro di grandi manovre dell’Alleanza atlantica sin da inizio anno, e il crescendo di escalation nel Donbass, dove le violazioni del cessate il fuoco vanno aumentando costantemente e progressivamente sin dal novembre precedente.

Alle origini della crisi vi erano i timori, da parte del Cremlino, che le forze armate ucraine si stessero preparando a consumare un sanguinoso tentativo di recupero della sovranità su Lugansk e Donetsk, alla luce delle violazioni della tregua – 54 soltanto nella prima metà di marzo – e della pubblicazione di un documento militare, quello stesso marzo, che definiva la Russia in termini di “avversario militare” e reiterava la volontà di ripristinare lo status quo ante Euromaidan.

A fare da sfondo alla crisi russo-ucraina, inoltre, l’entrata in scena del “fattore Biden”, che alla vigilia degli eventi aveva effettuato una sorta di chiamata alle armi indirizzata agli alleati europei, definendo Vladimir Putin un assassino e approvando il pacchetto sanzionatorio antirusso più rigido degli anni recenti, dando il via ad una pioggia di scandali spionistici e tensioni diplomatiche in lungo e in largo l’Unione Europea.

La crisi, alla fine, come pronosticato sulle colonne di InsideOver, sarebbe rientrata senza colpo ferire. Perché, contrariamente alla vulgata, le manovre militari della Russia tra il Rostov e la Crimea non erano da leggere come il preludio ad una guerra aperta, quanto da inquadrare nel contesto generale della rinnovata tensione tra i blocchi e, dunque, esplicabili in maniera duplice: manifestazione di forza (significato: ulteriori avanzamenti verrebbero schiacciati) e leva di pressione (obiettivo: aumentare potere negoziale in sede di formato Normandia e coi guardiani dell’Ucraina, cioè gli Stati Uniti).

La crisi di gennaio 2022 ha inizio a fine 2021, più precisamente nel mese di ottobre, quando l’intelligence ucraina nota l’inaugurazione di una nuova mobilitazione lungo i confini orientali del Paese. Rispetto all’ultima crisi, nata e morta in tempi brevi, questa volta i numeri crescono costantemente e vertiginosamente, ovverosia non si ha segno di frenata: 70mila soldati censiti in ottobre, 100mila a novembre, 130mila a inizio gennaio. E rispetto al passato, numeri relativi alle truppe a parte, la differenza è anche qualitativa: dispiegamento di missili balistici a corto raggio Iskander, costruzione di ospedali da campo, invio di uomini, mezzi e armi in Bielorussia, attacchi cibernetici contro obiettivi ucraini.

Le ragioni alla base della crisi, apparentemente, sono le stesse: il Cremlino accusa il Marinskij di violazione ripetuta degli accordi di Minsk e di voler annettere gradatamente Donetsk e Lugansk per mezzo di una campagna di avanzamento a tappe. Accuse che il Marinskij rigetta, nonostante l’evidenza incontrovertibile di una penetrazione nel Donbass – resa possibile, in parte, dall’impiego efficace ed intelligente dei droni Bayraktar TB2 di fabbricazione turca –, e alle quali ribatte chiedendo maggiore supporto all’Occidente.

Il sostegno della comunità euroatlantica prende tre forme, nessuna delle quali, però, produce l’effetto desiderato di allentare le tensione: il Consiglio Nato-Russia, i colloqui sulla sicurezza Stati Uniti-Russia e il rifornimento di armamenti all’esercito ucraino da parte di (alcuni) membri dell’Alleanza Atlantica. E se il protagonismo euroatlantico non sortisce l’effetto sperato è anche per un motivo: la stessa Alleanza Atlantica è divisa sul dà farsi, con una parte capeggiata dall’asse franco-tedesco che è renitente a qualsiasi coinvolgimento e con un’altra, trainata dalla Polonia, che chiede sanzioni alla Russia e coordina l’invio di armi all’Ucraina.

Nella consapevolezza di una comunità euroatlantica divisa sul dossier ucraino, e di un’America in difficoltà, forse persino in declino – palesato, secondo il Cremlino, dalla brusca ritirata dall’Afghanistan –, la diplomazia russa avanza una richiesta senza precedenti in sede di colloqui di sicurezza con le controparti statunitensi: fine dell’escalation in cambio di una serie di giuramenti su carta, formali e ufficiali, relativi alla composizione dell’Alleanza Atlantica. Non dovrà mai allargarsi all’Ucraina e alla Georgia e dovrebbe, inoltre, ridurre il proprio dispositivo militare nello spazio postcomunista, in particolare in Bulgaria e in Romania (leggasi Mar Nero).

L’amministrazione Biden tentenna. Inizialmente rifiuta di piegarsi ai diktat del Cremlino, poi viene affidato ad Anthony Blinken l’onere di rispondere a quelle pretese. E mentre la Nato osserva, e in Ucraina aumenta l’inquietudine, cominciano ad emergere alcuni indizi a supporto di un possibile accordo sottobanco tra le parti: Biden, nel corso di un’intervista, invita a distinguere tra “una piccola incursione” e “un’invasione”, suscitando le ire di Zelensky, la Germania trasforma la neutralità antagonistica in una presa di posizione ufficiale, rifiutandosi di vendere armi all’Ucraina, mentre il prestigioso Foreign Affairs, legato a doppio filo con Pentagono e Casa Bianca, il 17, alla vigilia della consegna delle risposte di Blinken a Sergej Lavrov, pubblica un eloquente approfondimento intitolato “Time for NATO to Close Its Door”.