Testo, foto e video di

The lost boys

The Lost Boys

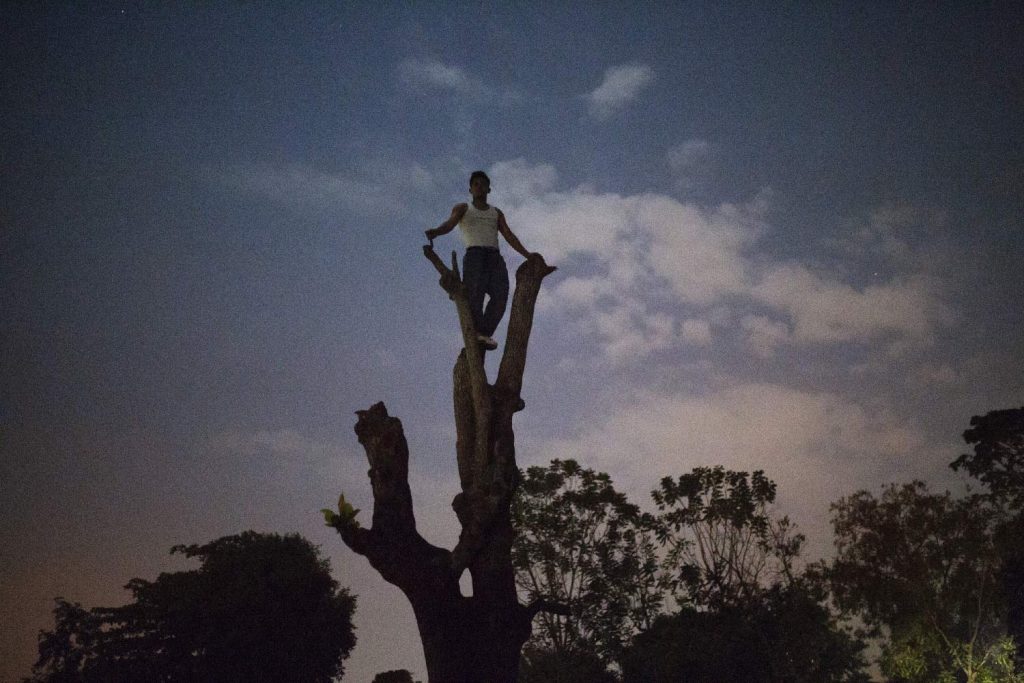

“Qui per la Avenida tutto tranquillo, mi ricevi?”. Un ragazzo sulla ventina parla con un walkie talkie. Le strade sono vuote, ricoperte da un’oscurità implacabile. Un bambino si gode l’aria fresca della notte: “Lo vedi? Quell’albero è nel territorio della MS13, mi fa troppa paura andare lì, sai?”. Alla periferia di San Pedro Sula – la capitale industriale dell’Honduras – si estende Rivera Hernandez, una distesa labirintica interconnessa come un sistema di correnti elettriche in costante conflitto. Un’area di 150mila abitanti in cui sei gang stabiliscono piccoli universi denominando le comunità con numeri o lettere. Una volta, la gente parlava della Rivera come di una zona di guerra. Con il passare del tempo – e anche del sangue – ora la si potrebbe considerare come una sorta di insurrezione normalizzata.

Durante il giorno la Rivera è definita da una calma spettrale. Militari con passamontagna pattugliano le strade in pick up. “Ogni tanto sembra tutto così pacifico” – racconta Daniel Pacheko, un pastore evangelico molto attivo nell’area – “ma può cambiare tutto da un momento all’altro”. Pacheko cammina in equilibrio su una sottile linea. Si è guadagnato il rispetto delle gang della Rivera cercando di negoziare con le forze di sicurezza per evitare spargimenti di sangue, nell’instancabile tentativo di arginare la violenza tra i giovani. È riuscito a riqualificare intere aree e quello che un tempo era un “Botadero” (una discarica di cadaveri) ora è un campo di calcio dove ogni giorno si allenano i ragazzi nell’età in cui sono più a rischio di reclutamento da parte delle gang.

“Una mente non occupata è una preda del demonio”, racconta Kevin Lopez, 26 anni, che insieme a Pacheko gestisce un programma di prevenzione con giovani a rischio, organizzando tornei di calcio. A 15 anni Kevin stava per entrare nel Barrio 18: “Avevo iniziato facendo la vedetta, ma poi ho capito che non era la vita per me: ho visto molti miei amici diventare cadaveri nelle strade”. Racconta che quando si è trasferito qui con la famiglia era completamente diverso: “C’erano le gang ma erano un’altra cosa: si poteva camminare liberamente ovunque, adesso non puoi più uscire dalla comunità in cui vivi altrimenti ti fanno fuori in un attimo”.

L’Honduras è attualmente uno dei più violenti Paesi del mondo, escludendo le zone di guerra. La violenza qui è condotta da gruppi criminali transnazionali, trafficanti di droga, forze di sicurezza corrotte e gang. Proprio queste ultime sono i principali attori del circolo criminale che caratterizza le aree più marginali come Rivera Hernandez.

Nell’odierno Honduras il livello di violenza e corruzione permette alle gang di avere una grande capacità operativa che, tra i suoi numerosi effetti, sta portando a una fuga di massa della popolazione. E, in tutto questo, il ruolo degli Stati Uniti è stato centrale. A partire dagli anni Ottanta l’Honduras è stato per il Dipartimento di Stato americano un hub nel contesto della Guerra fredda, fondamentale per condurre operazioni in Centro America e Caraibi, importante soprattutto per la sua posizione strategica tra El Salvador e Nicaragua, che all’epoca vivevano una violenta guerra civile, e vicina a Cuba.

In questo contesto l’Honduras, insieme agli altri Paesi del Centro America, vide una sistematica soppressione dei diritti civili: si formarono gruppi paramilitari con l’appoggio logistico della Cia (in particolare il temuto battaglione 316) furono uccisi 2mila studenti e avvennero numerose sparizioni di rappresentanti politici. Con la fine della Guerra fredda l’enorme network clandestino che si era sviluppato per sostenere le varie parti in conflitto si è semplicemente convertito in favore del crimine organizzato. Più recentemente, nel 2009, gli Usa hanno sostenuto il colpo di Stato militare contro il presidente democraticamente eletto Manuel Zelaya, in favore del governo di Juan Orlando, confermato nel novembre 2017 con elezioni considerate fraudolente e accolto con ampie proteste da parte della popolazione.

Oggi l’Honduras è uno Stato di stampo oligarchico militare corrotto che cerca sistematicamente di sopprimere ogni dissenso e dove il 70% della popolazione vive in condizione di povertà. In questa miseria le gang si insinuano diventando parte della comunità.

La presenza delle maras o pandillas in Honduras si può far risalire all’inizio degli anni Ottanta quando – secondo l’intelligence onduregna – si contavano fino a 300 diversi gruppi. La loro capacità operativa era molto limitata ed era legata alla competizione per il controllo del territorio, senza però arrivare alla violenza che le caratterizza oggi. Quando nel ‘96 il governo americano incominciò a rimpatriare nei Paesi di origine – in particolare nel cosiddetto Triangolo del Nord (Honduras, El Salvador, Guatemala) – i migranti che avevano costituito bande criminali negli Stati Uniti, la situazione cambiò drasticamente: l’arrivo in Honduras di membri della MS13 e del Barrio 18 introdusse nuovi elementi culturali e portò la violenta rivalità tra i due gruppi, che si era già esacerbata negli Usa. San Pedro Sula è un esempio perfetto di come le strutture delle gang transnazionali si siano fuse con quelle locali. Agli inizi del 2000 lo scontro tra la MS13 e il Barrio 18 portò un’ondata di violenza che spinse il governo a creare delle unità di élite e a introdurre nuove leggi che rendevano illegale l’affiliazione a questi gruppi. Le forze di sicurezza interpretarono in maniera molto ampia il delitto di affiliazione criminale, riconducendolo a un fattore di classe e generazione.

“L’altra notte stavo bevendo una soda in quest’angolo, quando è arrivato un pick up della Policia Militar e ha inchiodato. La prima cosa che ho fatto è stata scappare. Sentivo le pallottole sfrecciarmi intorno, sono riuscito a nascondermi tra le lamiere di un giardino e vedevo i flash delle torce cercarmi”, racconta Moises Cubas, 18 anni, nato e cresciuto nella Rivera in una zona controllata dal Barrio e figlio di contadini. La sua famiglia si era trasferita nella città per cercare qualcosa di meglio, ma Moises è cresciuto insieme agli homeboys – così vengono chiamati i membri delle gang – del quartiere e nutre un profondo rispetto per il Barrio 18.

Il governo onduregno li definisce gruppi terroristici e conduce contro di loro una guerra nelle aree più povere del Paese. Dove non esiste una rappresentanza dello Stato, come a Rivera Hernandez, le gang diventano l’unica l’istituzione della comunità: governano il territorio attraverso l’estorsione e uccidono coloro che si rifiutano di pagare o che non possono farlo. Le gang non sono definite da una componente ideologica: i membri cercano solo di non essere uccisi o catturati e spesso finiscono per diventare “famiglia” per migliaia di giovani abbandonati a se stessi e senza alcuna possibilità economica.

Una figura scheletrica esce dai cespugli brandendo un kalashnikov. “Questa sera tocca a te tenere l’AK, niente storie”, dice Erik. Il caldo è soffocante e Jacob si perde guardando nel vuoto. Le Unità della Polizia Militare e del gruppo Anti-pandilla (anti-gang) hanno condotto pattugliamenti durante tutta la notte nella zona de La Planeta e di Cerrito Lindo, aree della Rivera sotto il controllo del Barrio18.

La prima volta che ho incontrato Erik, mi ha raccontato di come, qualche mese prima, fosse riuscito a evadere da un centro di detenzione per minori a Tegucigalpa, dove era detenuto per l’omicidio di un conducente di autobus che si era rifiutato di pagare l’estorsione. “Era già la terza volta che lo avevamo avvisato. È stato necessario”, mi racconta con occhi fermi.

La spirale di violenza in cui vivono questi ragazzi lascia loro poche vie d’uscita: l’unica alternativa in molti casi è la fuga o l’emigrazione, visto che il tessuto economico non è in grado di assorbirli come forza lavoro. Una reale possibilità per chi rimane, invece, non esiste. Ma questi “criminali” rimangono poco più che degli adolescenti e – nonostante la familiarità con una vita violenta sembri soffocare la speranza in un futuro diverso – continuano a nutrire sogni che li portano al di là dello stretto orizzonte di Rivera Hernandez.

In Honduras la morte violenta dei giovani per mano di altri giovani riflette la violenza strutturale della società. Drammaticamente consapevoli della mancanza di un futuro nel loro Paese, i ragazzi infliggono la morte ai loro coetanei, quasi fosse un gioco, e assistono imperturbabili alla loro stessa morte sociale. L’unica alternativa sembra essere la fuga: migrare rimane l’unica possibilità per evitare l’oblio a cui il loro Paese li condanna. Per chi rimane, invece, l’unica possibilità è quella di vivere come “bambini perduti” su un’isola di violenza e terrore.