Testo

Il massacro del sistema sanitario

Tra gli ascosi lasciti della sanità italiana

Tra gli ascosi lasciti della sanità italiana

Il massacro del sistema sanitario

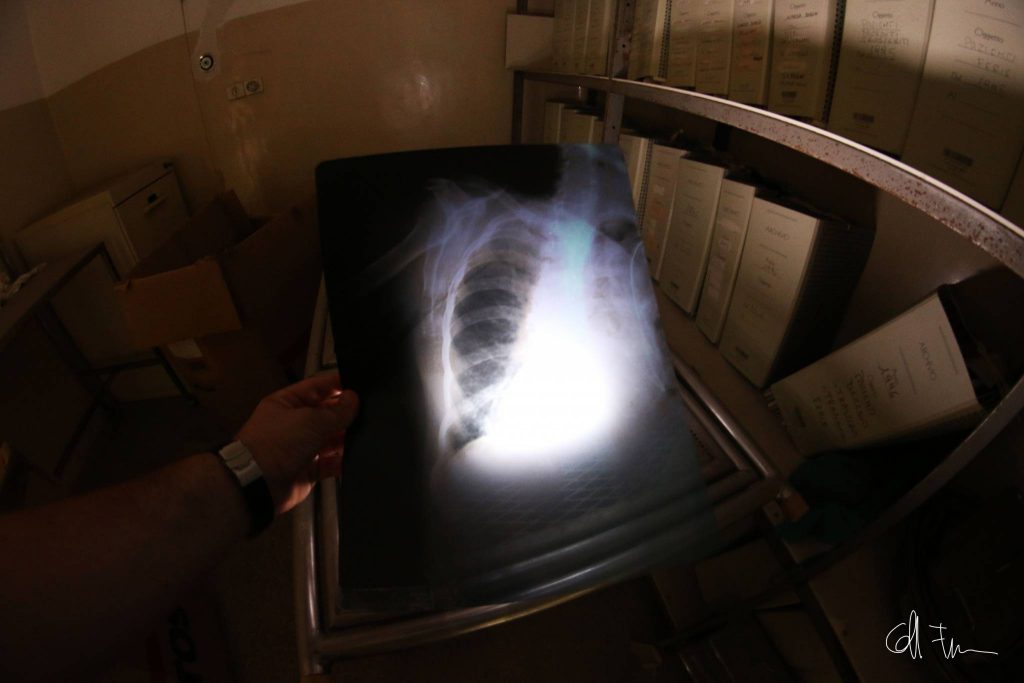

Tutte le foto di questo servizio sono state realizzate dal progetto Ascosi Lasciti. Gli ascosi lasciti sono i doni nascosti, le eredità dimenticate. Ascosi Lasciti nasce per riscoprire e documentare l’enorme patrimonio abbandonato in Italia e all’estero, e si inserisce nel movimento “urbex”. Urbex (letteralmente “urban exploration”) significa introdursi, spesso illegalmente in luoghi abbandonati.

Tra questi, ci sono naturalmente anche gli ospedali. Nel corso di oltre dieci anni di attività, Ascosi Lasciti ne ha mappati e visitati circa 200 nella nostra penisola italiana. Si tratta, nella gran parte dei casi, di strutture gigantesche come l’ospedale di Garbagnate, a quindici chilometri da Milano, abbandonato da cinque anni e già vandalizzato e saccheggiato. O l’ex Ospedale Muzio Gallo, ad Osimo, nelle Marche, chiuso da circa 30 anni, con varie proposte di riqualifica fatte negli anni, tutte senza successo. O ancora del Convitto Pontano alla Conocchia, in centro a Napoli, abbandonato da oltre 40 anni. Un edificio immenso, di origine settecentesca, che nel corso del tempo fu usato come convitto, come ospedale e come istituto scolastico.

Il coronavirus ha portato in trincea il sistema sanitario nazionale, esposto da un lato al confronto con una pandemia senza precedenti nell’ultimo secolo e, dall’altro, dai limiti strutturali con cui si è dovuto scontrare per programmare un’efficiente risposta all’emergenza. Nel contesto del servizio sanitario pubblico, infatti, lo scoppio dell’emergenza Covid-19 ha portato allo scoperto numerosi fattori di criticità: il sottodimensionamento degli organici, la mancanza di presidi sanitari adatti, l’elevata dipendenza del sistema sanitario da un numero di centri ospedalieri in continuo calo su tutto il territorio nazionale, il rischio di un contagio diretto degli operatori che ha portato le risorse a disposizione a essere falcidiate.

Prima ancora della difficoltà di governance di un sistema frammentato tra i diversi contesti regionali, la causa principale di questa confusione va cercata nell’impatto sulla sanità delle misure di austerità e di taglio alla spesa pubblica che il Paese ha dovuto affrontare negli ultimi anni, principalmente dopo la crisi dei debiti sovrani del 2010-2012.

L’austerità ha affondato la sanità pubblica tagliandone direttamente i fondi o revocando consistenti aumenti di dotazione fondamentali per adeguare, in termini di strutture e personale, il sistema sanitario nazionale alle esigenze dettate dall’aumento dell’utenza potenziale, dell’incremento della speranza di vita, delle necessità di cure per patologie rare o croniche. Diversamente da altri settori di pari rilevanza cruciale, nella sanità pubblica ogni euro di mancato aumento o adeguamento di spesa è da considerare un taglio tout court.

Un cantiere, infatti, può non venire riattivato da un investimento pubblico infrastrutturale, così come un gran numero di docenti può non venire assunto a tempo indeterminato senza che le competenze e le capacità di cui sono depositari siano sottratti alla scuola pubblica: parliamo di politiche dannose, certamente, ma non ai livelli di autolesionismo di quanto avviene nella sanità. Gli anni, le patologie e i rischi della popolazione, infatti, evolvono in continuazione: e in sanità programmare un aumento di spesa per poi revocarlo significa privare la popolazione della disponibilità di strutture ospedaliere, medici, infermieri, personale specializzato fondamentali per venire incontro alle sue esigenze.

Per questo motivo, in un suo report che ha ricevuto molta notorietà la Fondazione Gimbe ha equiparato tagli e aumenti “falliti” alla dotazione economica del Sistema Sanitario Nazionale avvenuti negli ultimi anni, calcolando in 37 miliardi di euro le risorse complessivamente sottratte alla sanità pubblica tra il 2010 e il 2019. I fondi sono stati tagliati in maniera lineare dai governi Monti (8 miliardi tra la finanziaria 2012 e quella 2013), Letta (8,4 miliardi di tagli nella finanziaria 2014) e Renzi (meno 8 miliardi nel 2015), mentre tra le leggi di bilancio 2015 e 2017 il governo dell’attuale leader di Italia Viva si è reso responsabile di 8,4 miliardi di euro di mancati aumenti della dotazione del Ssn. Analogamente, l’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni (con la finanziaria 2018) e il primo governo di Giuseppe Conte (M5S-Lega) hanno bloccato degli aumenti programmati per complessivi 3,7 miliardi di euro (3,1 il primo, 0,6 il secondo) prima che nell’ultima legge di bilancio un aumento di risorse di 2 miliardi di euro trovasse finalmente il modo di concretizzarsi.

Nonostante il governo di Mario Monti sia l’esecutivo maggiormente associato al tema dell’austerità in Italia, è notevole ricordare come 28,1 miliardi tra tagli e mancati aumenti siano da imputare ai governi della XVII Legislatura (2013-2018), esecutivi politici dominati dalla centralità del Partito Democratico. Al momento del suo apogeo, prima del referendum costituzionale del 2016, il Pd controllava, oltre al governo nazionale, anche 17 delle 20 Regioni depositarie di notevoli poteri di spesa e nomina per la gestione dei singoli sistemi sanitari locali.

Dal Friuli Venezia-Giulia di Deborah Serracchiani al Lazio presieduto da Nicola Zingaretti la gestione dei massimi esponenti democratici della sanità pubblica è stata aspramente criticata. L’ideologia dominante del vincolo esterno, del mito del pareggio di bilancio e dell’austerità economica come fattore di responsabilità hanno contribuito a un salasso di ampie proporzioni.

Del resto, una recente pubblicazione del centro studi Osservatorio Globalizzazione, corredata da un’ampia e dettagliata appendice di studi econometrici, ha indicato una correlazione diretta di medio-lungo periodo tra il taglio alla spesa pubblica e gli sforbiciamenti del sistema sanitario: basandosi sul rapporto tra entrate e spese dello Stato precedenti il pagamento degli interessi sul debito (il cosiddetto “saldo primario”) e evoluzione della spesa sanitaria per il periodo che va dal 1999 al 2018 lo studio ha dimostrato statisticamente che ogni volta che si è incrementato il saldo primario in relazione al Pil di un punto percentuale, il rapporto spesa sanitaria/Pil si è ridotto, in media, di circa 0,3 punti percentuali. In altre parole per ogni consolidamento fiscale della sopraindicata entità si è assistito ad un taglio della spesa sanitaria per circa 4,6 miliardi. Oggigiorno, l’Ocse segnala che l’Italia per la salute spende tra pubblico e privato l’8,81% del Pil, esattamente come la media dei Paesi Ocse. Ma in un contesto di Pil a potere d’acquisto, come spesa siamo sui 3.428 dollari, contro i 3.992 della media, come riportato da Quotidiano Sanità. In generale, dal 2010 a oggi la spesa sanitaria pubblica pro capite è diminuita dell’8,8%, in linea con le nazioni che hanno sofferto di più la crisi economica, ovvero Grecia (-38%), Portogallo (-11%) e Spagna (- 3,8%)

Tutto questo ha avuto effetti profondi e duraturi anche sul terreno della disponibilità di posti letto negli ospedali. Milena Gabanelli su Dataroom, la sua rubrica settimanale sul Corriere della Sera, ha tracciato una dettagliata panoramica di come il servizio sanitario nazionale si presentava alla vigilia della slavina del coronavirus, evidenziando tagli, disservizi e problematiche legate alla gestione degli ospedali. Spicca con evidenza il tracollo della disponibilità di posti letto nel Paese, passati da 5,8 ogni mille abitanti nel 1998 a 4,3 nel 2007 e 3,6 nel 2017. Per non parlare dei posti per i ricoverati con patologie gravi. Scrive infatti la Gabanelli: “Nel 1980 i posti per malati acuti erano 922 ogni 100mila abitanti. Il 1998 è stato l’anno di svolta, l’ultimo in cui l’Italia si era sopra la media europea, poi il governo D’Alema dà il via ad una discesa costante. Secondo dati dell’Oms in Italia, da allora al 2013 il numero di posti letto per malati acuti, si è quasi dimezzato, passando da 535 a 275 ogni 100.000 abitanti. Oggi siamo sotto Paesi come la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia, la Bulgaria, la Grecia”. Nel periodo preso in considerazione il numero di ospedali e case di cura nel Paese è diminuito di circa un sesto, passando da 1.197 a mille.

Il Servizio Sanitario Nazionale, al momento della sua nascita nel 1978, venne alla luce come il coronamento e il completamento della stagione della rinascita post-bellica e, al culmine della crisi degli Anni Settanta, come strumento di pace sociale e unità nazionale in un contesto in cui tra problematiche politiche, scandali e assalto terroristico al cuore dello Stato la sicurezza collettiva della Repubblica era messa a repentaglio. Il 1° luglio si celebrerà il quarantesimo anniversario dell’entrata in vigore del sistema fortemente voluto da Tina Anselmi, ministro del Lavoro prima e della Sanità poi nel governo Andreotti di unità nazionale. Un sistema che ha retto con forza alla prova del Covid-19 ma è stato a lungo depotenziato e messo in crisi dall’interno. Per scelte politiche accecate da un’ideologia economica miope e non attenta alla salute dei suoi cittadini. Bene universale, primario e supremo in cui nome non è saggio sacrificare risorse che si rivelano preziose e competenze indispensabili nel momento del bisogno.