Fotografie e testo di

Il Male dentro Auschwitz

Giornata della memoria

Giornata della memoria

Il Male: dentro Auschwitz

Aggiornato il

In occasione della Giornata della Memoria riproponiamo il reportage ad Auschwitz realizzato dal 3 volte vincitore World Press Photo Ivo Saglietti.

«Quindi vennero la Seconda Guerra Mondiale, Hitler nelle nostre città e nelle nostre case. A ben guardare i fatti, le società europee, se non gli individui uno per uno, meritavano quel che stava loro capitando: il loro modo di vita valeva veramente troppo poco, basato com’era sull’egoismo da una parte e su ideali non più creduti dall’altra».

-Albert Camus, febbraio 1946

L’Uomo infine esce dallo scompartimento: il caldo soffocante, la puzza e la cuccetta stretta erano troppo per lui. Il corridoio del treno era poco illuminato, mancavano due lampadine: treni tedeschi, pensa. Il treno era freddo e correva nella notte di un’Europa addormentata e indifferente. A volte attraversava paesi e città, e lo sguardo dell’Uomo allora si soffermava su lunghi convogli merci, vagoni carichi di carbone o altro. Andava a Cracovia alla ricerca di una tomba: un suo lontano zio, alpino della Cuneense era stato sepolto in quella città nel 1944, in una fossa comune con altri 2300 soldati tedeschi. Chissà perché, continua a chiedersi. È il suo terzo viaggio, sempre a gennaio, sempre in treno, ed è terminato, anche questa volta, ad Auschwitz/Birkenau.

I convogli si arrestavano su questi binari, pensa. Da sotto la neve spuntano alcuni steli freddolosi e secchi: “È un simbolo di qualcosa che non capisco”, pensa l’Uomo. Osserva il binario arrugginito che finisce nel nulla e un vagone abbandonato e solitario di legno, nero e immobile nella neve. E s’incammina verso il campo.

Birkenau. Entra camminando sui binari che si allungano nell’immensità: entrarono in funzione nel maggio del 1944. Lo inquieta un pensiero: “In questo luogo e in quegli anni, io chi o cosa sarei stato?”. Poi li immagina scendere dal treno, incolonnati: uomini da una parte, donne e bambini dall’altra. Avranno osservato le torrette, le mitragliatrici, i grossi cani, i soldati, gli ufficiali delle SS, i teschi sulle uniformi e forse, pensa l’Uomo, avranno intuito.

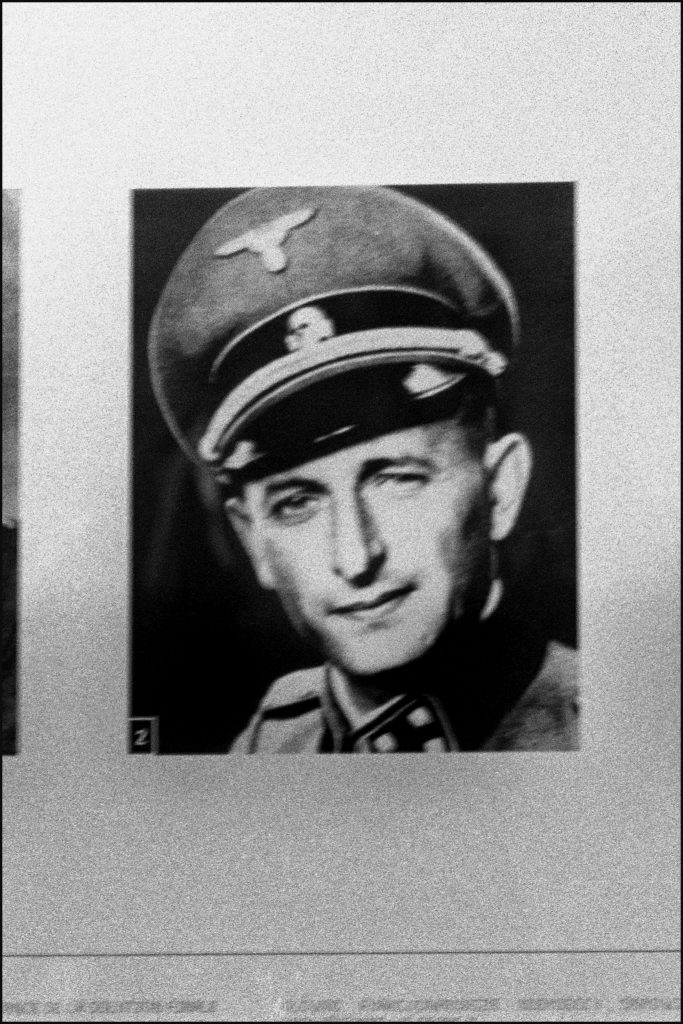

Eccolo il MALE. Ha il nome di Otto Adolf Eichmann e il grado di SS-Obersturmbannfũhrer. Fu il principale responsabile della così detta Soluzione Finale: lo sterminio degli Ebrei in Europa. L’Uomo osserva il ritratto: osserva il viso allungato della volpe sotto il cappello troppo grande, la bocca sottile, lo sguardo beffardo con un occhio semichiuso. Un uomo ordinario, banale in fondo. Soltanto un omicida. Catturato in Argentina e impiccato a Ramia, Israele, nel 1962. Aveva 56 anni.

È questa fotografia a colpirlo, a commuoverlo: Michalina Petrenko, 13 anni numero E 27018, entrata a Auschwitz il 13 dicembre 1942, deceduta il 14 agosto 1944. Era domenica. Questo volto dolce di bambina, il foulard da contadina polacca, dalla destra della foto guarda lontano un po’ sorpresa. “Che peccati avrai mai commesso? – le chiede l’Uomo – Michalina, di quali colpe sei stata accusata? E come hai incontrato il Male e perché?”

L’Uomo si sorprende dello stupefacente ordine del paesaggio: ogni albero, panchina, la scaletta per il trampolino, i pali che reggevano il filo spinato e sullo sfondo la torretta delle guardie hanno una disposizione precisa, troppo precisa. Solo una mente esteticamente perversa, portata all’estremo, poteva riuscire a mettere insieme un simile ordine.

Cosa succedeva in questo ufficio, sotto gli occhi di Hitler? Chi stava dietro a quel tavolo, e chi davanti? Chi passava di qui e quali timori poteva avere? Cos’è quel cubo appoggiato sul tavolino? E quelle chiavi, quali porte aprivano o chiudevano? La luce di questo gabinetto medico lo impressiona: l’Uomo osserva il telo bianco sul tavolo e il bianco dei due camici poi intravede le siringhe, una boccetta nera sullo sfondo. Forse era l’ufficio del dottor Josef Mengele, immagina. L’Uomo prova ad immaginare i suoi esperimenti sui bambini. Lo chiamavano Zio.

Mengele è morto immeritevolmente per cause naturali, meritava di essere impiccato, pensa.

Milioni di scarpe, milioni di passi: l’Uomo non riesce ad immaginare quanti prati o campi di calcio ci si sarebbero potuti riempire. E poi milioni di occhiali, rasoi, spazzolini da denti e capelli. Ai deportati le scarpe venivano tolte e sostituite con zoccoli di legno, duri, a volte spaiati e come vestiti veniva dato loro una sorta di pigiama a righe. Tutto ciò serviva a mutarli da persone in un Nulla, che nulla valeva e nulla sarebbe mai più diventato.

L’Uomo si sofferma a lungo a leggere i nomi, gli indirizzi sulle povere valigie da emigranti. E quante fotografie scatta malgrado sia proibito, ma tenta così di immaginarli, di conoscerli. Che cosa avranno mai infilato in quelle valigie, di corsa e sotto le grida delle SS? E dove pensavano di finire? Potevano mai immaginare il loro destino?

L’Uomo attraversa un cancello di ferro aperto sul cammino verso la morte. La neve è stata tolta. In fondo a questo vialetto, tra due file di edifici sotto una betulla invernale, vede un muro nero e davanti uno più piccolo: è il muro delle esecuzioni. Qui i prigionieri condannati per chissà quale colpa venivano fucilati. Gli spari dovevano sentirsi per tutto il campo, pensa.

Sotto gli edifici del campo della morte le cantine erano utilizzate come celle. Una parete gli sembra umida di sangue. L’Uomo ricorda di aver visto qualcosa di simile a Srebrenitza nei capannoni abbandonati dai soldati olandesi e occupati dagli assassini di Mladic. Poi lo sguardo gli cade su una targa. Commemora Padre Massimiliano Kolbe, prigioniero numero 16670: diede la vita al posto di un altro uomo, venne ucciso con un’iniezione di acido fenico. Il suo corpo venne cremato e le ceneri disperse.

I fratelli Zelig e Sril Jacob hanno 9 e 11 anni. Nella foto originale sono insieme, appena scesi dal treno. Qui nel museo sono divisi. L’Uomo non ne capisce la ragione: sa che saranno stati riuniti nella morte. Zelig osserva l’SS che sta scattando la fotografia, Sril ha lo sguardo lontano: osserva il campo, inquieto, chiuso nel suo cappotto con la stella gialla a sei punte.

Quante fotografie si possono osservare nel museo e nella storia di questo luogo inimmaginabile. L’Uomo si trova ora nel blocco della Francia. Su una parete, raccolta tra due finestre, numerosi i volti dei bambini che qui trovarono la morte. Furono quasi 80.000 gli Ebrei francesi trasferiti nei lager tedeschi, ne ritornarono 2665.

Dei 230.000 bambini deportati ad Auschwitz, al momento della liberazione ne rimanevano 700.

La Sauna. Qui avvenivano le procedure di ingresso nel campo: spogliazione, rasatura, doccia e disinfestazione. Su una grande parete l’Uomo vede, tra le tante che si sono salvate, una fotografia. Una festa, un matrimonio forse. La donna porta un cappello bianco con veletta, brinda sorridendo con l’uomo accanto a lei, lo stesso della foto di fianco. Sono entrambi molto belli e l’Uomo si sente soffocare dal pensiero che tanta gioia di vivere sia potuta terminare lì, tra quelle betulle.

Una parte di Birkenau sembra abbandonata. Simbolo di questa desolazione sono i pali di sostegno dei reticolati caduti nella neve o rotti dal tempo. Il mantenimento dei campi è in effetti molto dispendioso e tecnicamente difficile. Birkenau potrebbe essere abbandonato alla polvere del tempo.

Col calare della sera tutto diventa freddo, livido, del colore della morte. Gli entra nelle ossa, il freddo, e all’Uomo sembra di sentire sussurri salire dalle baracche annerite, nella cupezza della luce che svanisce. La neve gli scricchiola sotto i piedi. I sussurri che sente sono le voci delle vittime, sono il vento tra gli alberi che gli parla.

Il sole che scende diventa una macchia grigia tra le rovine di quelle che furono le camere a gas, fatte saltare dai tedeschi in fuga nel gennaio del 1945. L’Uomo le osserva ripiegate sotto la neve: sono cupe, nere. Qualche cavo d‘acciaio spunta contorto dal cemento, ci sono impronte di coniglio o di lepre sulla neve, gli alberi sullo sfondo cercano di nascondersi nel cielo della notte. È tardi oramai, l’Uomo deve uscire dal campo. Il gelo lo avvolge.

Mentre si avvia all’uscita, nel buio, improvvisamente si accendono i fari delle torrette. Per un istante l’Uomo si sente in pericolo, come se fosse sotto il tiro di armi automatiche. Gli sembra di udire grida in una lingua sconosciuta e si rende conto che le porte del campo sono chiuse. È un prigioniero ora e il panico lo assale. Poi, trova il modo di uscire, come un evaso.

«Il Male di cui sto parlando è qualcosa che ciascuno di noi si porta dentro. Si impadronisce del singolo individuo, nel privato, nella famiglia stessa, e poi sono proprio i bambini a farne di più le spese. E poi, quando vengono a crearsi le condizioni adatte, anche in tempi diversi, si scatena una crudeltà irrefrenabile che va contro la vita e l’uomo si sorprende della propria immensa capacità di odiare.

È qualcosa che torna a nascondersi e aspetta. Ma ce l’abbiamo nel cuore».

-Da “Cani Neri” di Ian McEwan