Testo di

Il dilemma palestinese

Perché lavorare nelle colonie israeliane?

Perché lavorare nelle colonie israeliane?

Il dilemma palestinese. Perché lavorare nelle colonie israeliane?

Quando lo scorso 2 maggio tutta la Cisgiordania ha scioperato a seguito della morte nelle prigioni israeliane di Khader Adnan – uno dei simboli della resistenza palestinese -, Abdel si è svegliato all’alba. Ha fatto colazione, baciato sua figlia sulla fronte e si è recato al lavoro. Non a Ramallah, dove abita in Cisgiordania, ma a Gerusalemme Est, nel lato israeliano del Muro di separazione.

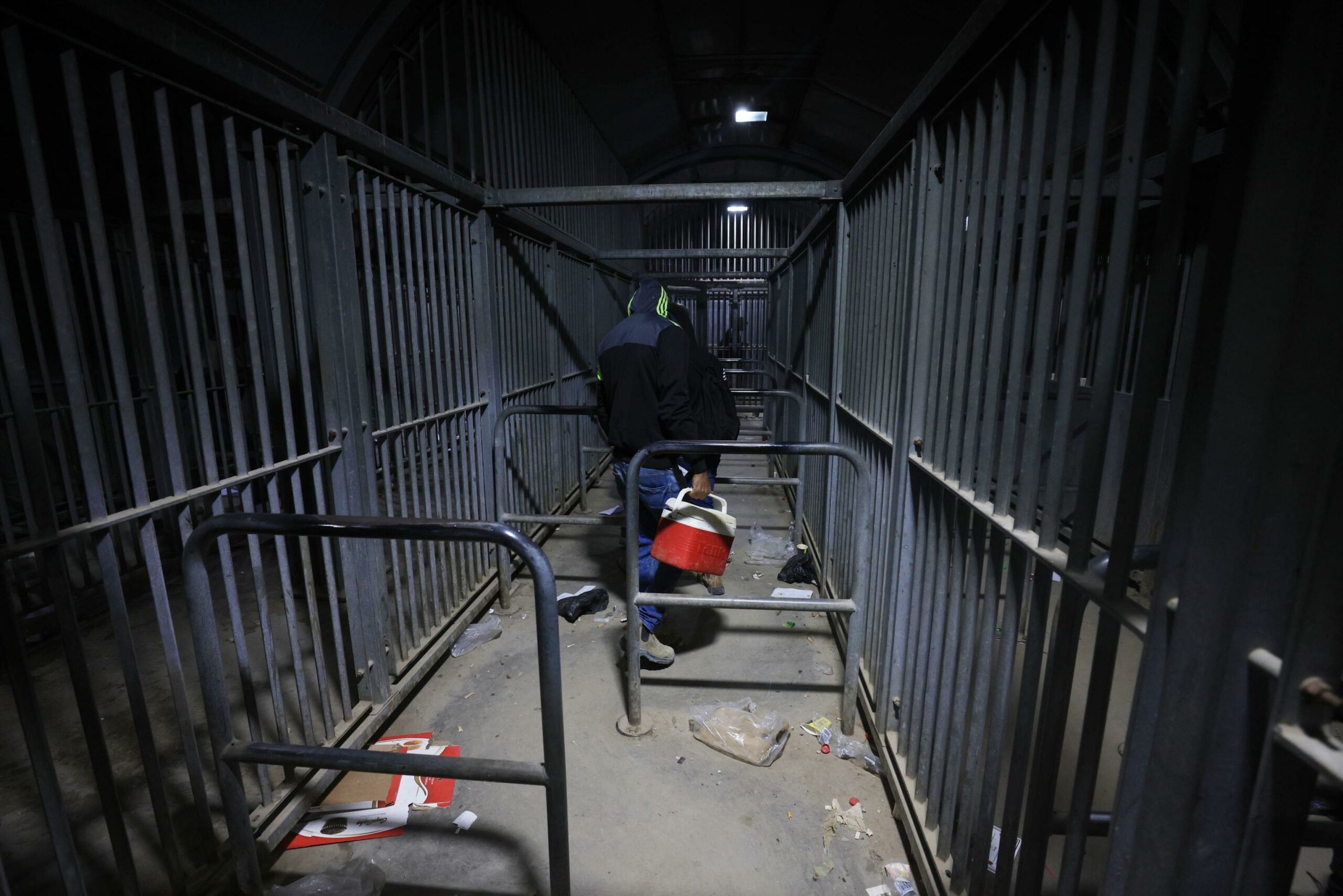

“Se partecipassi allo sciopero sarei licenziato”, racconta Abdel, 26 anni, con le mani in tasca e una sigaretta in bocca, mentre attraversa il checkpoint di Qalandiya, il filtro che l’esercito israeliano apre e chiude per controllare il flusso di palestinesi tra la Cisgiordania e Gerusalemme. “Hai dei coltelli con te?”, gli chiede la soldatessa israeliana addetta ai controlli di sicurezza, dopo che Abdel le ha mostrato il suo permesso. “No. Sto andando a lavorare” risponde, prima di prendere un autobus per Atarot, nel nord di Gerusalemme, in una delle 19 zone industriali israeliane situate nei territori occupati.

Cinque kilometri percorsi in un’ora e mezza per raggiungere l’insediamento industriale che contiene 160 tra attività e fabbriche – comprese tre multinazionali -, costruite su tre villaggi palestinesi confiscati dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, quando Israele allargò i confini di Gerusalemme come parte del piano di annetterla, dichiarandola capitale indivisibile dello Stato ebraico. Secondo il centro di ricerca Who Profits, la crescita di queste zone industriali viola il diritto internazionale ed è associata ad un meccanismo di espropriazione della terra palestinese nei territori occupati.

Nella fabbrica in cui lavora Abdel sono impiegati una ventina di operai palestinesi, alle dipendenze di un manager israeliano. “Servo l’occupazione, ma allo stesso tempo guadagno fino a sei volte di più rispetto ad un qualsiasi altro impiego in Cisgiordania. A volte lavoro 12 ore al giorno, senza straordinari. Sacrifico però i miei diritti sociali”, spiega Abdel, il cui datore di lavoro non gli versa i contributi per la pensione, né le indennità per i giorni di malattia.

Accusate di incrementare la dipendenza dell’economia palestinese nei confronti di Israele, considerate illegali dal diritto internazionale, queste zone industriali assorbono circa 37.000 lavoratori palestinesi, soprattutto nel settore dell’edilizia, costruendo gli insediamenti che sperano un giorno di vedere smantellati. Nel 2015, la Banca Mondiale ha stimato che il costo dell’occupazione ammontava, da solo, a più di un terzo del PIL palestinese. Secondo un rapporto dell’organizzazione palestinese Al-Haq, Israele incoraggia lo sviluppo delle aziende nelle colonie industriali tramite incentivi fiscali. Ad Atarot, “la tassa municipale è di circa 74 shekel per metro quadrato (circa 18 euro), mentre a Gerusalemme Ovest la tassa è di circa 92 – 123 shekel (circa 23 – 30 euro)”, si legge nel rapporto.

Dalle 6 del mattino, Fadi carica e scarica pacchi di lattine per un distributore privato israeliano di bibite ad Atarot. Nonostante si reputi fortunato ad aver trovato un lavoro dopo aver chiuso il suo caffè a Ramallah durante la pandemia, sente ogni giorno di camminare sul filo del rasoio: “Il numero di Palestinesi disposti a lavorare nelle colonie è così alto che ai datori di lavoro non importa di noi. Se la nostra produttività cala, trovano facilmente un sostituto”.

I lavoratori palestinesi nelle colonie israeliane finiscono per preferire lo sfruttamento alla povertà. Il salario minimo nei territori occupati ammonta a circa 1400 shekel (350 euro), mentre in Israele è di circa 5500 shekel (1400 euro).

Oltre ad essere vulnerabili agli abusi dei datori di lavoro israeliani, i Palestinesi sono vittime di un doppio sistema di sfruttamento. Per lavorare nelle colonie, i Palestinesi hanno bisogno di ottenere un permesso di lavoro rilasciato dal braccio militare del governo israeliano in Cisgiordania, che indaga meticolosamente la vita del richiedente per scovare la sua eventuale appartenenza politica e capire se costituisce una minaccia per lo Stato ebraico. Solo gli uomini sposati con più di 22 anni o non sposati con più di 27 anni possono ottenerlo.

A poche decine di kilometri da Atarot, Khaled, 43 anni, è un operaio edile e padre di tre figli. Costruisce abitazioni nelle colonie dell’area di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Con i vestiti sporchi di calce e il cappello segnato dal logo di un’azienda edile israeliana, si reca quotidianamente nelle colonie che l’Autorità Palestinese vorrebbe vedere rase al suolo. Oltre alle spese per mantenere la sua famiglia, parte del suo stipendio gli serve a garantirsi il permesso di lavoro.

I lavoratori palestinesi nelle colonie devono fare i conti con un sistema di permessi gestito da intermediari palestinesi che vendono illegalmente i permessi a 2500 shekel al mese (€630), in un’industria dell’estorsione che vale circa 1.2 miliardi di shekel (310 milioni di euro) e che coinvolgerebbe 40.000 lavoratori palestinesi, secondo l’Institute for National Security Studies. Una riforma del 2021 ha tentato di mettere un freno al mercato nero dei permessi di lavoro, che erano controllati e richiesti direttamente dai datori di lavoro israeliani o dagli sponsor che garantivano per i lavoratori.

I recenti tentativi di Khaled di chiedere pochi giorni di vacanza sono stati accolti con la minaccia di non ricevere lo stipendio, che fino all’anno scorso poteva essere versato soltanto in contanti, aumentando il rischio di essere ricattati. Durante il colloquio con il suo datore di lavoro, Khaled racconta di aver stretto i pugni, pensando ai suoi figli.