Testo e foto di:

L’eterno ritorno del nazionalismo giapponese

L’eterno ritorno del nazionalismo giapponese

Un frastuono assordante rompe la quiete mattutina di Tokyo. Sono le 10:30 del 15 agosto, piena estate, una delle più torride degli ultimi anni mai registrate in Giappone. Il caldo asfissiante non ha ancora raggiunto il suo apice, ma è già impossibile sostare al sole per più di una manciata di minuti.

Il rumore che riecheggia da una delle arterie principali di Kanda-Nishikicho, nel centralissimo distretto di Chyoda, diventa sempre più nitido. Soprattutto, si sposta. Ad un certo punto, quelle che sembrano essere parole metalliche e incomprensibili assumono la loro forma finale. Sono slogan martellanti, molte probabilmente delle registrazioni, diffuse da una serie di altoparlanti posizionati sopra degli strani veicoli. Un van bianco con un crisantemo dorato stampato sulle due fiancate apre una colonna di mezzi di quelli che scopriremo essere manifestanti di estrema destra locale, ultra nazionalisti giapponesi scesi in strada a protestare in un giorno particolare.

“Tra il 14 e il 15 agosto del 1943 il Giappone si è arreso. Oggi ricorre l’anniversario della resa nipponica durante la Seconda Guerra Mondiale e queste persone protestano contro la storia”, ci racconta un commerciante della zona, contrariato di dover sacrificare chissà quante ore di lavoro per via della manifestazione. Il punto di massima tensione è localizzato all’incrocio tra Meidai-Dori Avenue e Kanda Keisatsu-Dori Avenue, nei pressi del Genki Medical Center. Nella piazza antistante, sono schierati decine di poliziotti. Hanno disposto una barriera di metallo orizzontale sulla strada principale per impedire il passaggio della carovana estremista. In Giappone li chiamano uyoku dantai. Sono gruppi nazionalisti di estrema destra, sventolano bandiere del Sole Nascente e marciano ripetendo slogan politici o diffondendo musiche imperiali dagli altoparlanti.

L’agenzia nazionale di polizia stima che ne esistano circa un migliaio, di questi gruppi, formati da quasi 100mila membri. Esaltano il passato del loro Paese, tutto e incondizionatamente, compreso il militarismo, e difendono l’indifendibile agli occhi di qualsiasi altro cittadino asiatico. I cittadini comuni, quando si ritrovano in situazioni del genere, in giornate particolari, si limitano ad osservare senza destare particolari emozioni. Alcuni filmano qualche scena, perché i litigi tra poliziotti e manifestanti sono spesso tesi, talvolta divertenti, ma in generale il tema politico incarnato da questi gruppuscoli sembra essere un tabù agli occhi della maggioranza.

“Far right extremist”, commenta, con un’alzata di spalle, un impiegato incuriosito da tanto chiasso. Tutto nella norma, dunque. Tanto più in giornate dense di rivalsa storica come il 6, 9 e 15 agosto. Dietro al primo furgone bianco, che si ferma poco prima del posto di blocco improvvisato, c’è una jeep nera che segue uno strano autobus modificato. I tre veicoli si fermano. Scendono diversi personaggi. Un uomo robusto, pelato, con addosso una tuta blu contrassegnata da una piccola bandiera giapponese, e anfibi neri si avvicina con fare minaccioso ai poliziotti. Altri tre lo seguono. Chiedono di poter passare. Ne nasce una colluttazione scandita da evidenti regole di condotta. Fosse accaduto qualcosa di simile in un Paese europeo, sarebbe già esplosa una rissa. In questo caso, nessuna violenza fisica, se non qualche spintone e urla costanti. Il rituale va avanti per diverse decine di minuti. Altri manifestanti sopraggiungono sui marciapiedi antistanti la piazza e iniziano ad intonare slogan anticomunisti, anti Stati Uniti, anti tutto quello che a loro avviso ha limitato, limita o potrebbe limitare l’ascesa del Giappone imperiale (o una forma simile).

Tra le innumerevoli fonti di attrito tra il Giappone e i suoi vicini, troviamo le visite, o meglio i pellegrinaggi, di politici di spicco e ministri presso il santuario Yasakuni. “La Mecca dell’onore” per i nazionalisti nipponici, il simbolo della follia militarista dell’Impero giapponese per Cina, Corea del Sud e altri Paesi asiatici. I manifestanti incontrati a Kanda, sono gli stessi che venerano questo sito controverso. Un santuario shintoista a pochi passi dal Palazzo Imperiale, nel centro di Tokyo, che onora i circa 2,3 milioni di giapponesi, per lo più uomini – ma anche alcune donne e persino animali – che morirono combattendo in nome del loro Paese fino al 1945.

Nessuno è sepolto qui dentro, in carne ed ossa. Si tratta di evocazione militare, simbolismo puro unito a credenze religiose (lo shintoismo appunto). Se è vero che ogni nazione venera i propri caduti, in questo caso il problema coincide con il passato imperiale del Giappone. Non solo: allo Yasukuni si venerano anche decine di personaggi tecnicamente etichettati come “criminali di guerra di classe A”, accusati cioè di aver commesso crimini contro la pace e aver orchestrato la guerra.

Nel corso degli ultimi anni decine di primi ministri hanno visitato saltuariamente il santuario, generando aspre polemiche. Nonostante il clamore, lo Yasukuni, costruito nel 1869, è un santuario privato, non un luogo statale adibito a culti o tradizioni. Il Partito Liberal Democratico, lo stesso del defunto ex primo ministro, Abe Shinzo, e dell’attuale, Fumio Kishida, si sta spendendo per revocare l’articolo 20 della Costituzione giapponese. E cioè quello che garantisce la separazione nel Paese tra affari di Stato è religione. In caso di riuscita, il santuario diventerebbe un luogo ufficiale di commemorazione nazionale, e pure idoneo a ricevere patrocinio e finanziamenti statali.

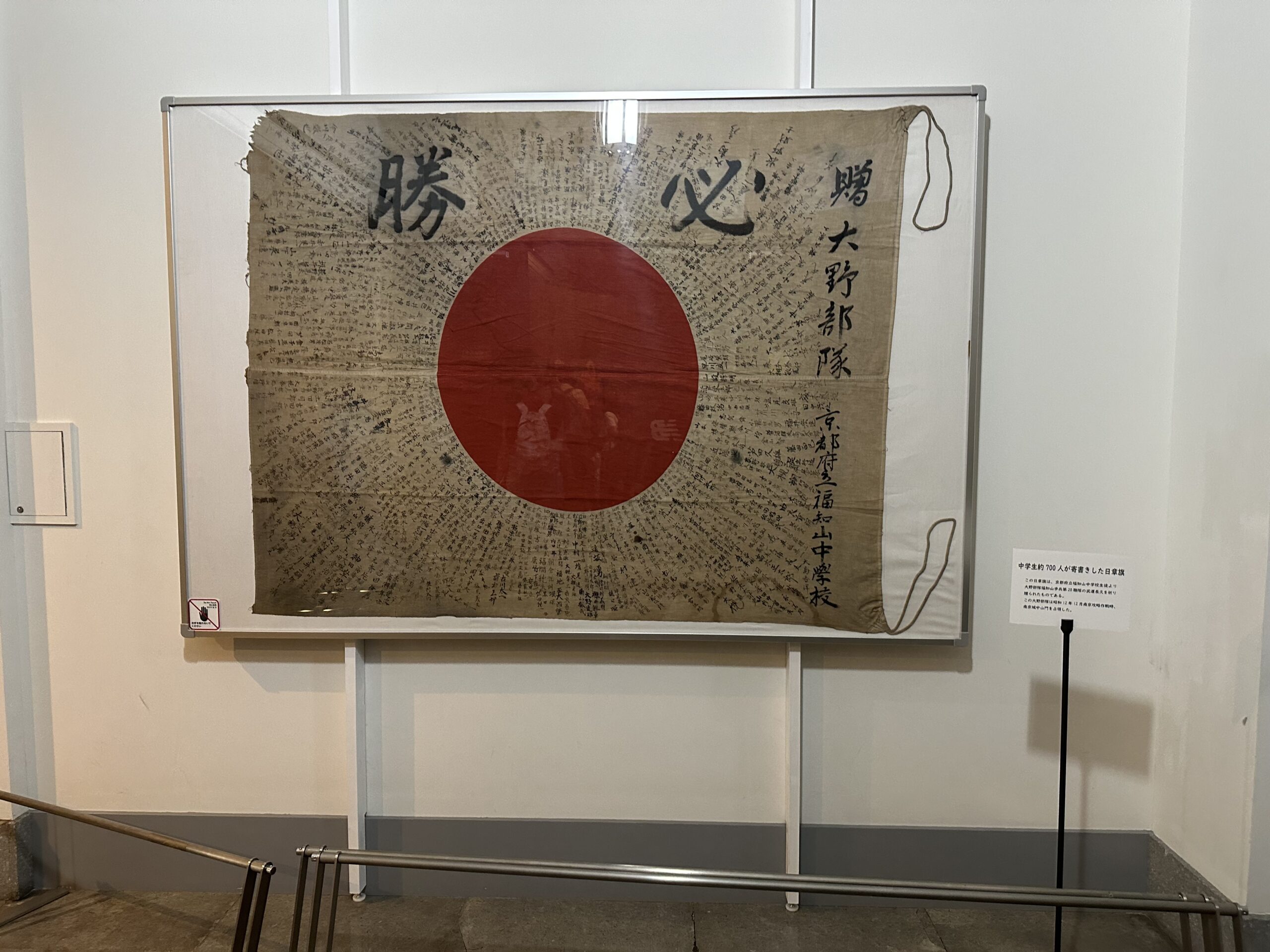

In ogni caso, il santuario in sé, si erge poderoso, in fondo ad un maestoso viale alberato ricco di monumenti e targhe commemorative. Il simbolo più volte ripetuto è quello del crisantemo, lo stesso preso in prestito dai mezzi degli estremisti di destra. L’humus culturale al quale si rifà il gruppo incontrato, tuttavia, deriva dal museo antistante il santuario. Nell’atrio i visitatori sono accolti da un aereo kamikaze e altri rimandi alla Seconda Guerra Mondiale. La narrazione storica proposta nelle altre stanze va in una direzione ben precisa: il Giappone ha intrapreso una guerra onorevole, priva di atrocità, con soldati disciplinati e orgogliosi, fonte di ispirazione per gli allora popoli oppressi dell’Asia.

Tra manufatti di grande valore e ricostruzioni storiche sui generis (vietato scattare fotografie), spiccano le foto dei caduti. Tra questi anche i 14 richiamati criminali di guerra, come l’ex primo ministro Hideki Tojo e il generale Matsui, con quest’ultimo in carica a Nanchino durante il famigerato “massacro”. Lo scorso 15 agosto, anche Kishida ha inviato un’offerta rituale al santuario, mentre il ministro della Sicurezza Economica, Sanae Takaichi, lo ha visitato di persona.