Testo:

MEMORIA SCOMPARSA

La violenza della cancel culture

La violenza della cancel culture

La cancel culture esiste. Ed è un problema

“La cancel culture non esiste”, ci dicono i “fact checkers indipendenti” e i vari puntualizzatori della stampa statunitense e italiana. Sarà… però in Giappone, alla vigilia dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo hanno dovuto rassegnare le dimissioni Kentaro Kobayashi, direttore della cerimonia di apertura e Keigo Oyamada, in arte “Cornelius”, musicista pop di fama internazionale, che aveva composto le musiche della cerimonia inaugurale e di chiusura dei Giochi. Non erano coinvolti in alcun sospetto di reato. Il direttore della cerimonia, di professione comico, in uno spettacolo teatrale di 23 anni fa, ripreso dalla televisione, aveva recitato una battuta in cui si parlava di Olocausto. Non stava deridendo le vittime, ma stava semmai prendendo in giro l’assurdità dei giochi proposti dagli educatori, che intrattenevano i bambini anche con divertimenti grotteschi (“e ora giochiamo all’Olocausto”). Nel 1998 Kobayashi non sapeva di aver pestato una mina, o meglio una bomba ad orologeria che sarebbe scoppiata 23 anni dopo e gli avrebbe distrutto la carriera. Oyamada, invece, nel 1995 aveva rilasciato un’intervista in cui confessava (senza dimostrare troppo pentimento) di essere stato un bullo con i suoi compagni di classe, quando era ragazzino. Anche lui, 26 anni fa, non sapeva di essersi condannato alla gogna. Questi sono due classici esempi di “cancel culture”, l’abitudine, nata negli Stati Uniti ed in via di diffusione in tutto il mondo, di “cancellare” una personalità sulla base di sue dichiarazioni o comportamenti ritenuti disdicevoli, anche se risalenti a un passato remoto. Ma la cancel culture non riguarda solo le persone vive e in attività, ma anche i libri, le opere di ingegno e i monumenti. Tutto ciò che non supera il test del politicamente corretto deve essere rimosso, cancellato.

La cancel culture è antica e moderna al tempo stesso. Antica, perché ricalca le pratiche dell’ostracismo in auge sin dalla Grecia classica. Ma è moderna nel metodo, perché sfrutta tutti gli strumenti messi a disposizione da Internet. Il web ha una memoria incancellabile, dunque rende possibile incastrare una persona sulla base di episodi, dichiarazioni o situazioni di tanti anni fa. Il web, inoltre, grazie ai social network, cancella la distinzione fra pubblico e privato: una frase pronunciata fra amici, o scritta sulla propria pagina Facebook diventa una dichiarazione pubblica. Il web, infine, mette in contatto tutto il mondo, quindi uno scandalo locale diventa globale.

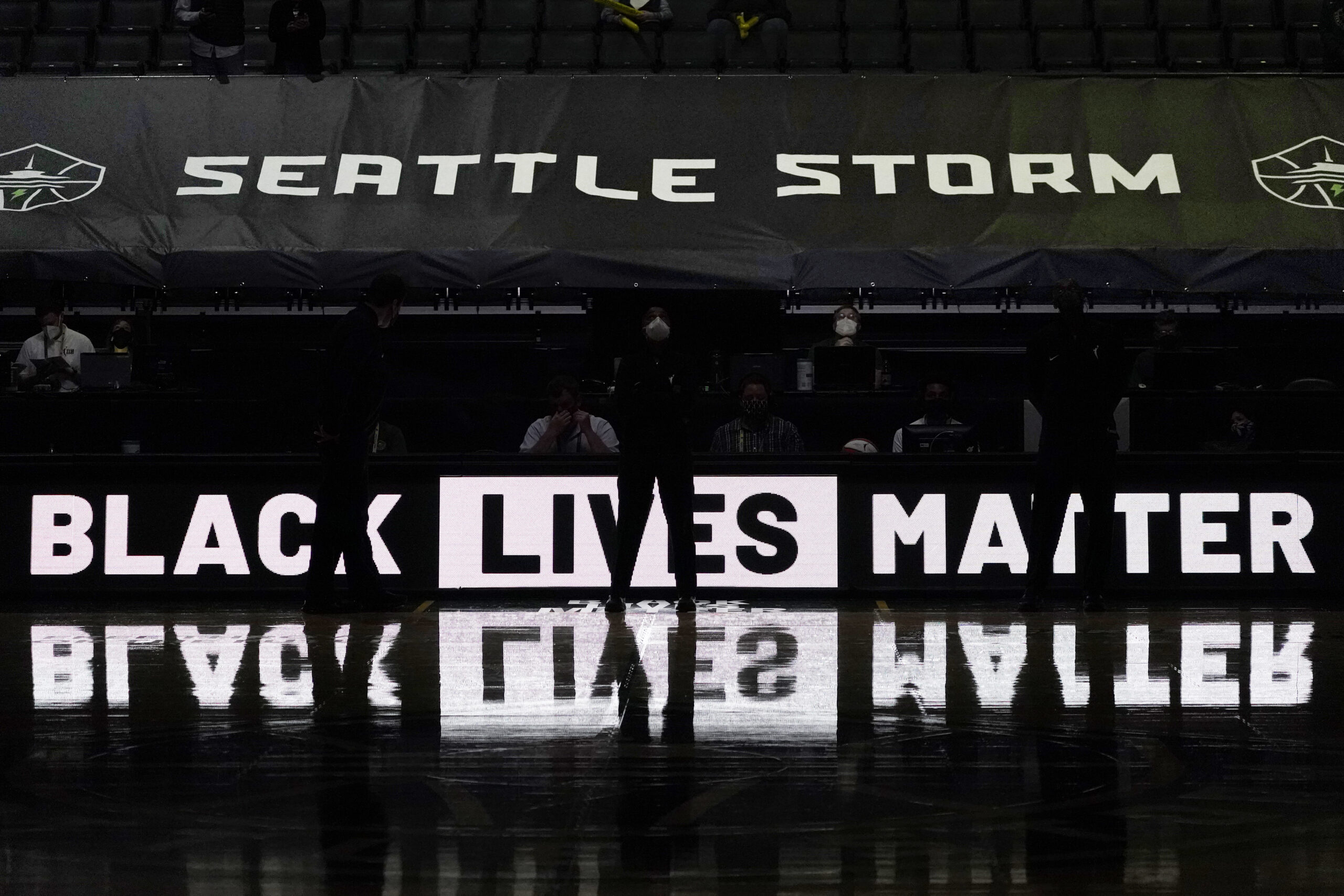

Un tipico esempio di come funzioni la cancel culture, per stroncare la carriera di un personaggio pubblico, è il licenziamento, da parte della Disney di Gina Carano (che gli spettatori hanno conosciuto in The Mandalorian). Ha iniziato a subire pressioni dal pubblico perché, durante le manifestazioni di Black Lives Matter, non dimostrava abbastanza impegno anti-razzista: troppo pochi post, troppo pochi tweet. Poi ha iniziato a far trapelare le sue simpatie per Trump ed è subito diventata un bersaglio mobile. Il colpo di grazia se lo è inflitto all’indomani delle elezioni, quando, postando una foto del pogrom di Lviv (1941) ha paragonato la sistematica emarginazione dei conservatori nella società americana all’inizio dell’emarginazione degli ebrei dalle società tedesca e dell’Europa orientale, dove poi sarebbero stati apertamente perseguitati e poi sterminati. Il parallelo storico le è costato un licenziamento in tronco, preceduto dal solito linciaggio a mezzo social. Donald McNeil, giornalista scientifico del New York Times, specializzato in argomenti medici e dunque molto attivo durante la pandemia di Covid-19, è stato indotto a lasciare il New York Times il febbraio scorso. Testimoni avevano riferito che, durante un viaggio in Perù in compagnia di adolescenti, aveva usato la parola N (cioè nero con la g fra la e e la r) per indicare gli afroamericani. Il quotidiano The Daily Beast ha rivelato lo scandalo e la sua carriera è divenuta insostenibile.

Nello stesso prestigioso quotidiano, erano scoppiati in precedenza due casi ancor più gravi. Il direttore della sezione commenti, James Bennet, aveva dovuto rassegnare le dimissioni per aver ospitato nelle sue pagine il commento del senatore repubblicano Tom Cotton, il quale proponeva di impiegare la Guardia Nazionale per ripristinare l’ordine dopo le prime violente proteste di Black Lives Matter. Il New York Times era solito pubblicare un controcanto, fra le opinioni. Ma ora non se lo può permettere, evidentemente. Bari Weiss, editorialista, aveva rassegnato le sue dimissioni descrivendo il clima infame che si era creato nella redazione, dove subiva insulti e accuse di razzismo e di essere (in quanto ebrea) troppo sionista. Senza che i superiori intervenissero a difenderla, per altro. Bari Weiss, nel suo lungo articolo di addio al quotidiano newyorkese, additava soprattutto la cultura dei social network quale causa di questa degenerazione: la smania di seguire sempre, in tempo reale, il consenso dei lettori espresso sui social. Che è la caratteristica tipica della cancel culture.

Ma si può rischiare di perdere la carriera anche in modo indiretto. Come è nel caso di Chris Harrison, conduttore per 17 anni del programma televisivo The Bachelor del network televisivo ABC, poi indotto l’8 giugno scorso a dimettersi. Non aveva detto o fatto nulla di politicamente scorretto, ma aveva preso le difese di una concorrente del suo programma, Rachael Kirkconnell, che la scorsa primavera era diventata oggetto di una violenta campagna di odio online. La colpa della ragazza in questione era quella di aver pubblicato sulle sue pagine dei social le foto in cui indossava il berretto MAGA (Make America Great Again, della campagna elettorale di Donald Trump) e soprattutto quelle in cui, in una festa della sua confraternita universitaria era vestita con la moda del “vecchio Sud”. Stile Rossella O’Hara.

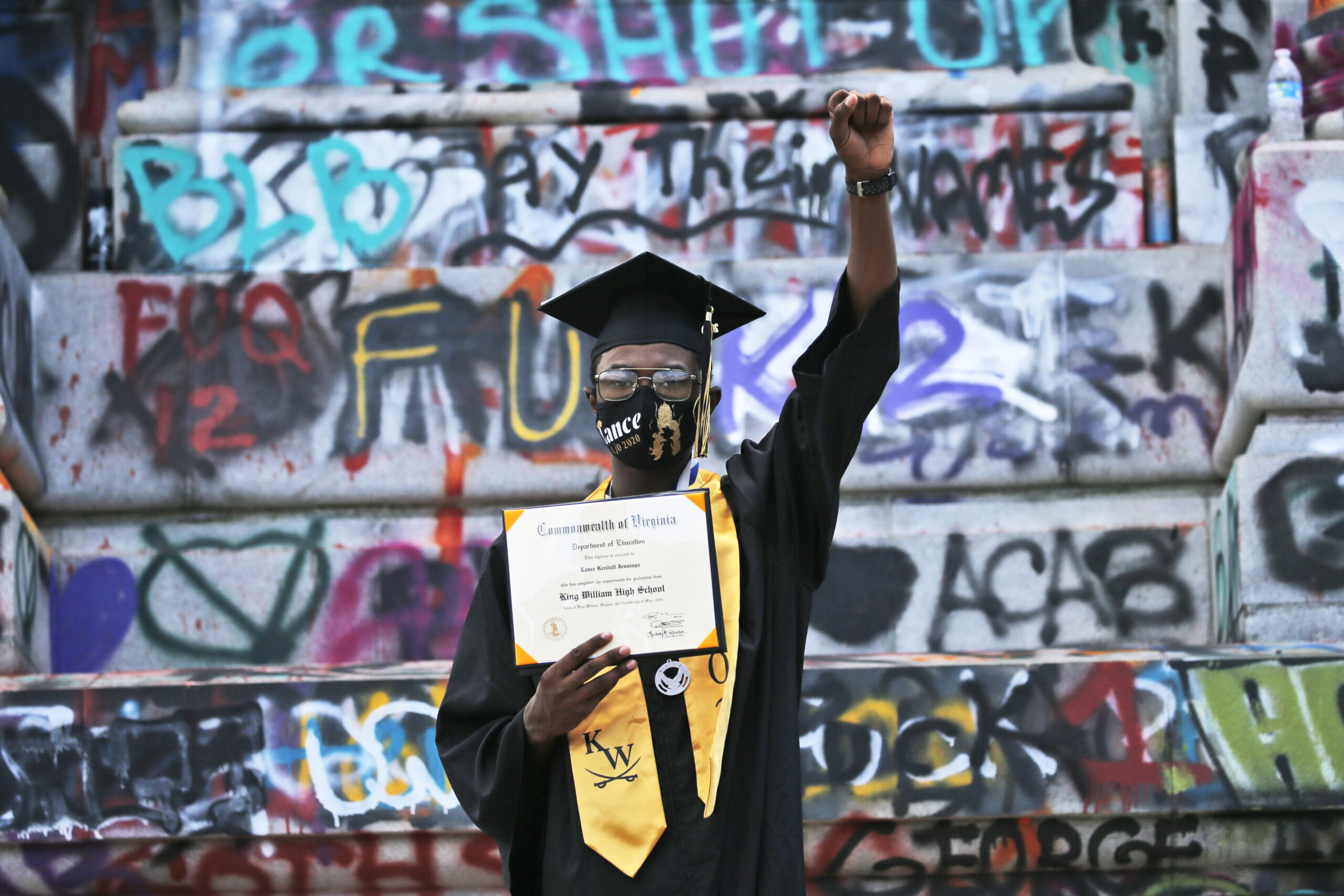

Ciò che impressiona di queste vere e proprie epurazioni è la natura apparentemente bagatellare delle colpe che vengono contestate. Una foto, un costume, una frase, una battuta: basta pochissimo per essere cacciati dal proprio posto di lavoro o costretti alle dimissioni. Ciò non stupisce solo se si comprende la causa della cancel culture: l’idea che la propria storia e la propria cultura siano “infette”. Le infezioni sono quelle identificate dalla cultura neo-marxista, dunque: razzismo, paternalismo, sessismo, colonialismo. Tutto ciò che ripropone e non condanna gli stereotipi tipici di queste “malattie” dell’anima, deve essere rimosso. La cancel culture, infatti, non riguarda solo le persone in attività, ma anche le opere del passato. Via col Vento è stato accusato di razzismo e nel giugno 2020, nel pieno delle contestazioni di Black Lives Matter, rimosso dalla piattaforma Hbo Max. Su Netflix lo possiamo vedere ancora, ma con l’avvertimento che contiene stereotipi razziali (e l’invito di andare ad informarsi sui siti di Black Lives Matter: un movimento politico). I classici della Disney, tutti da Biancaneve agli Aristogatti, passando per Dumbo, sono sotto accusa per stereotipi razziali, anche impercettibili per un pubblico non ideologizzato. Devono essere preceduti da avvertimenti per il pubblico, quando non vengono eliminati dai cataloghi. La vicenda che fa più discutere, negli ultimi mesi, riguarda i libri per bambini di Theodor Geisel, in arte Dr. Seuss, citato da Barack Obama come buon esempio di letteratura carica di valori positivi, ma ora condannato per stereotipi razziali. Sei dei suoi libri, fra cui Mulberry Street non verranno più venduti dalla sua casa editrice.

Fin qui per le opere contemporanee, ma siccome le malattie della cultura occidentale hanno radici profonde, ecco che partono anche iniziative, più o meno gravi, per rimuovere anche i classici. La proposta non è mai passata, ma professori di Oxford hanno suggerito di “decolonizzare” i programmi di studio della musica classica eliminando lo studio di Mozart e Beethoven fra gli altri. I programmi sono accusati di essere troppo centrati su “Musica europea bianca composta in epoca schiavista”. Oxford ha smentito di aver preso seriamente in considerazione questa proposta di riforma del programma, ma non che la proposta sia stata fatta e sia partita da docenti. Questo è il caso più eclatante, ma nel frattempo nell’università di Princeton, una delle più importanti degli Stati Uniti, lo studio del latino e del greco non sarà più richiesto a causa degli “eventi razziali della scorsa estate”, stando al comunicato della stessa accademia. Da qui all’eliminazione dello studio anche dei padri greci della filosofia (tutti nati e cresciuti in ambienti schiavisti) è molto più breve di quanto sembri. Su altri aspetti della cultura e della storia recente, ci sono state molte meno remore, come suggeriscono le decine e decine di statue abbattute soprattutto negli ultimi quattro anni.

La cancel culture non esiste? Se anche non esistesse, comunque comporta licenziamenti, rimozioni di statue e rivoluzioni nei programmi scolastici. E non si può parlare di singoli fatti isolati, perché sono ricollegabili sempre alle stesse cause e tutti ripropongono gli stessi metodi. Di sicuro non esiste, né potrebbe esistere, una pianificazione centrale. Non ci sono gerarchi di un regime che, a mo’ di commissari sovietici, ordinano censure dei testi, epurazioni e l’abbattimento di monumenti. È però ormai diffusa una mentalità trasversale, ormai internazionale, secondo la quale viviamo in un “anno zero”, come in tutte le rivoluzioni.