Testo e fotografie di

I confini

della libertà

della libertà

I confini della libertà

I confini di una terra non sono uguali per tutti.

Ci sono persone con un lascia-passare ottenuto di diritto, dove la frontiera è uno spazio da attraversare o da sorvolare grazie ad un biglietto di viaggio comprato in un’ agenzia o direttamente da casa. Sono quelli nati in una fetta di mondo fortunata; poi ci sono coloro che, in mancanza di quel diritto innato, in quei confini vanno a sbatterci fatalmente. Ne sono un esempio tutte le persone che dalla costa turca cercano di raggiungere la porta d’Europa più vicina; in quel caso l’isola greca di Lesbo.

Quel varco per una nuova vita è a un tiro di schioppo e, dopo centinaia di chilometri, frontiere e prigioni affrontate nel loro percorso, sembra finalmente raggiunta la salvezza. Non è così.

A Lesbo, come le vicine Samos e Kos, la situazione è da anni fuori controllo. Fino ai primi mesi del 2020 i migranti vivevano in un Hotspot, quello di Moria, diventato un inferno in cui nessuno ha voluto mettere le mani. Tantomeno il governo Greco che, sentendosi abbandonato da un’Europa “distratta”, era più intento ad alzare barriere e creare nuove prigioni sulle isole.

Il Campo di Moria però era arrivato a contenere ventimila persone in un luogo concepito per tremila. Centinaia di Tende da campeggio lacere condivise da 8-10 persone e coperte piene di scarafaggi. Al calare della luce, per poter raggiungere i pochi bagni sudici, per una donna era necessaria la scorta di almeno un paio di uomini.

Le violenze, le risse e gli accoltellamenti erano all’ordine del giorno e di conseguenza i morti. La droga lì entrava a fiumi; l’effetto del Crystal si vedeva negli occhi, e non solo, di chi aveva deciso di lasciarsi andare.

I bambini senza alcuna sorveglianza vagavano per i cumuli di spazzatura in cerca di qualche gioco portato dai pochi volontari che riuscivano ad accedervi. Quei bambini che, in alcuni casi, arrivavano a tentare il suicidio. Piccole creature che non ne potevano più di quel “viaggio”.

Il centro medico non aveva abbastanza medicinali e la situazione sanitaria era così al limite che Msf si trovò a denunciare il governo Greco di trascurare le cure ad almeno 140 bambini con malattie potenzialmente mortali. Le forme di protesta per le condizioni disumane in cui si trovavano a vivere tutte quelle persone erano soppresse dalla polizia greca in tenuta anti sommossa che non esitava a sparare gas lacrimogeni contro un cordone umano alla deriva, fatto di donne, uomini e bambini.

L’ isola che fino a poco tempo prima era riconosciuta per offrire aiuti e per la tolleranza da parte degli abitanti, stava cambiando radicalmente faccia, stava soccombendo in una spirale di violenza dove le persone del luogo, così come gli ospiti, si trovavano vittime di una politica fallimentare.

In quei primi mesi del 2020, come se non bastasse, le ONG e i tanti volontari che operavano sul campo subivano minacce e aggressioni da parte di gruppi affiliati a frange estremiste che arrivavano da ogni angolo della Grecia, e non solo. Lo stesso trattamento era dedicato a qualsiasi giornalista che cercasse di documentare il dramma.

La situazione non poteva reggere e l’8 settembre di quell’anno un incendio distrusse il campo.

Le cause del rogo parevano dei racconti che cambiavano forma e senso passando di voce in voce, sostituendo a piacimento gli attori in campo. Fu un inferno nell’inferno, in un mondo forse troppo concentrato sulla cronaca della pandemia in corso.

Le poche organizzazioni umanitarie e i volontari rimasti cercarono di prestare soccorso e fornire beni di prima necessità al flusso di esseri umani riversato nelle strade. Ma un nuovo Hotspot, già in costruzione dove prima sorgeva un poligono di tiro, era quasi pronto. Un luogo sistemato in fretta e furia e presto battezzato come Moria 2.0, dove mancava l’ acqua corrente e il sistema fognario. Era presente qua e là soltanto qualche toilette senza nemmeno una doccia. Per lavarsi c’era il mare, lì, a pochi metri dalle tende spoglie.

In una simile condizione, era scontata una ondata di contagio da Coronavirus senza alcun controllo. Per giunta. le conseguenze delle alluvioni in un terreno che non drenava e il freddo, da lì a poco avrebbero costretto le persone a vivere in una condizione peggiore di prima.

Questa è la porta dell’Europa da quel lato del continente. Quello che per gran parte di loro – in particolare afghani, siriani e iracheni – potrebbe sembrare la fine dell’incubo, il porto sicuro per ritornare a vivere.

Un altra porta è invece quel lembo di terra in mezzo al Mediterraneo, l’isola di Lampedusa, a metà strada tra l’Italia e il continente africano.

Per molti di loro, quelli che fuggono da guerre generate dallo sfruttamento delle risorse, crisi climatiche e carestie, Lampedusa è un apparente approdo dopo la traversata di un deserto sfregiato dai trafficanti di esseri umani. Quell’immensa landa segnata dai corpi abbandonati nella sabbia di chi non è riuscito a raggiungere l’inferno libico. Per altri ancora, quelli che vivono dirimpetto all’Europa, è un varco vicino, quasi visibile, per una possibilità di riscatto così difficile nella loro terra.

Nulla è cambiato a Lampedusa, nonostante i “mai più” ripetuti ad ogni ricorrenza dalle istituzioni dopo il drammatico naufragio del 3 ottobre 2013 che costò la vita a 368 persone. Il Centro di Accoglienza è al collasso e da 250 posti disponibili è arrivato a tenere 1500 persone. Il luogo è blindato, accessibile ai media solo con permessi governativi raramente rilasciati, se non con sporadiche visite preventivamente organizzate.

I richiedenti asilo, quelli che riescono a raggiungere terra, si vedono soltanto negli spostamenti dal molo Favarolo all’Hotspot e dall’Hotspot alla Nave Quarantena, a largo delle coste Lampedusane. E’ qui che quel numero in esubero finisce, con la scusa dell’isolamento a causa della pandemia. E in questi vecchi traghetti GNV, usati un tempo per il trasporto turistico, i migranti restano per un tempo indeterminato in attesa di essere ridistribuiti in altri centri di accoglienza in Sicilia, quando non vengono direttamente rimpatriati. Traghetti che si trasformano in prigioni galleggianti e che rompono la linea dell’orizzonte andando a mostrare l’altra faccia del mondo sull’abbronzatura dei turisti in costume da bagno, in quelle spiagge lì a pochi metri da loro.

Ma l’emergenza non è solo di chi arriva, è anche e soprattutto di chi non riesce a farcela a raggiungere la riva.

Il 3 ottobre scorso, proprio in occasione della commemorazione del terribile naufragio del 2013, un gruppo di donne tunisine sono arrivate a Lampedusa a fare il prelievo del DNA nell’estremo tentativo di ritrovare i figli dispersi in mare. Le loro storie sono una denuncia della chiusura delle frontiere e delle politiche europee sull’immigrazione. Sono madri e sorelle che non possono nemmeno piangere il corpo del proprio caro, donne che non sanno se il figlio giace sepolto sotto terra, in mare o in qualche prigione. Grazie ad una cooperazione tra Sea-Watch, Carovane Migranti, Borderline Sicilia e Rete anti razzista catanese, le donne tunisine hanno portato con loro la “Couverture de la mémoire”, nata per rivendicare il valore dei morti e delle persone scomparse.

La trama della coperta fatta di tante piccole mattonelle lavorate filo alla mano, riprende il nome e la storia delle tante persone perdute lungo le rotte migratorie e per cui si chiede verità e giustizia, creando un trait d’union tra la comunità che partecipa attivamente al ricamo e le madri dei dispersi. Una sorta di tessuto custode della memoria che rivendica la mancanza di un nome in una lapide.

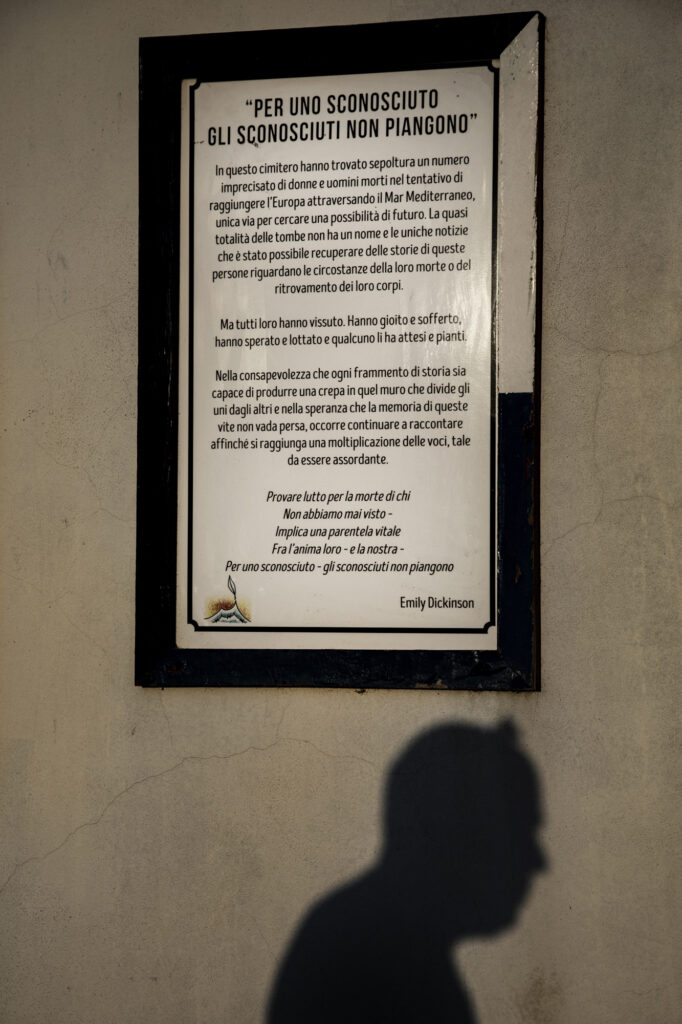

E il piccolo cimitero di Lampedusa, di lapidi senza nome, ne è piena. Un dramma di un sogno infranto che sprigiona le sue urla silenti in quelle lapidi di ignoti dipinte da Francesco Piobbichi, artista e operatore di Mediterranean Hope Francesco Piobbichi.

Chi al mare ha scelto la rotta di terra, la traversata dei balcani è un calvario fatto di fili spinati e violenze gratuite da parte della Polizia di confine. Come quell’uomo proveniente dal Pakistan che ci racconta di essere stato costretto dai militari croati a strisciare sulla neve nudo, davanti al figlio e alla moglie in lacrime, così, per far divertire i guardiani della frontiera dall’animo consumato. Lo confermano gli occhi di ogni persona che riesce a raggiungere Trieste quando si chiede loro il confine più “difficile”. la risposta è sempre la stessa: “Croazia”.

Sono principalmente afghani, curdi, pachistani e iraniani. Nella città giuliana arrivano in migliaia con i piedi consumati dai respingimenti e dalle fughe nelle foreste, i corpi sfregiati dalle violenze subite e gli occhi pieni di terrore. I tentativi di raggiungere l’Italia attraverso la rotta balcanica vengono chiamati “The game” e dai racconti di Usman, Nadeem e Abdullah (nomi di fantasia) assumono le sembianze di una vera e propria roulette russa tra il freddo, la fame, le violenze e gli inganni di trafficanti umani senza scrupolo.

Chi raggiunge finalmente l’Italia da questo varco ad est, entra in un sistema di inserimento speciale in quanto rapidità, impostato principalmente sulle relazioni umane. L’ICS, il Consorzio italiano di solidarietà di Trieste, prevede infatti un programma di accoglienza diffusa sul territorio per favorire una migliore integrazione sociale dei richiedenti asilo. Con circa 150 alloggi sparsi per la città che il Consorzio ha preso in affitto da privati, ai migranti viene data una nuova possibilità di autonomia. La consegna delle chiavi di una casa assume una valenza dal forte potere simbolico.

Alle residenze diffuse si aggiunge Casa Malala, un’ex caserma situata proprio al confine e convertita nel 2016 a centro di prima accoglienza. Quest’ ultima è gestita da ICS e Caritas Trieste che a sua volta accoglie decine di migranti in alcuni spazi della casa del Clero. Nonostante anche qui la cittadinanza sia diventata più diffidente nei confronti dello straniero, per le strade c’è una rete di attivismo e solidarietà che, nonostante i rischi di accuse infondate, si impegna nell’intento di non far cadere nel baratro dell’indifferenza il dramma vissuto di chi riesce a oltrepassare “The Game”.

Perché, come dice il presidente di Caritas Trieste Don Alessandro Amodeo, “La città è da sempre multietnica e abbiamo sempre avuto profughi: prima scappavano dal conflitto nella ex Jugoslavia, poi hanno cominciato ad arrivare dal Nord Africa, ora ci sono pachistani e afghani che si fanno la rotta a piedi”.

Anche questa è una tratta e non una meta.

Le ambizioni di una nuova vita vanno quasi sempre oltre i confini italiani. In un’Europa dove non dovrebbero più esistere barriere, gli interessi di ogni singola nazione bloccano questi percorsi. I nostri luoghi di confine con il territorio francese, sia dalla parte costiera che in quella montana, ne sono un esempio.

Nonostante ci sia una legge che consente una richiesta d’asilo, in particolare quando si tratta di soggetti minorenni, tante di queste persone vengono respinte falsificando i dati. In due paesi che si considerano civilizzati l’istituzione pubblica è piuttosto disinteressata e i passaggi, specie in quella manciata di chilometri tra le rocce e la neve delle nostre alpi, se non finiscono in una tragedia è sovente grazie ai gruppi di volontari e associazioni che monitorano offrendo soccorso e accoglienza ai migranti da ambo i lati. In questi ultimi tempi le traversate vengono sempre più effettuate da famiglie intere, talvolta portando in spalla bambini neonati.

Così è successo, sotto una fitta nevicata, quella notte di fine dicembre 2020, dove i volontari dell’associazione medica militante Médecins du Monde, insieme agli attivisti di Tous Migrants, hanno intercettato e portato in salvo due famiglie di afghani con alcuni bambini e un piccolo di appena 12 giorni Loro ce l’hanno fatta, almeno per quel momento.

Ma non è così per una buona parte di chi tenta la scalata per oltrepassare quella frontiera a 2000 metri di altezza. Lo sanno bene i volontari della Croce Rossa di Susa, a fondo valle, che hanno allestito uno polo logistico di ricovero dei migranti, utilizzato ormai stabilmente venendo a mancare i posti un po’ più su a valle, al Rifugio Massi di Oulx, fondato dal parroco di Bussoleno don Luigi Chiampo.

Una quarantina di volontari in Croce Rossa che si aggiungono a un numero indefinito di attivisti solidali provenienti da tutta la valle per prestare qualsiasi tipo di aiuto al rifugio. Quando si chiede loro per quale motivo lo fanno, la loro risposta è la stessa dell’altro versante della montagna: “Noi montanari non possiamo permettere che un essere umano perda la vita su questi sentieri”.

E ancora, le stesse parole che rimbalzano dalle pareti del varco alpino e tornano alle onde del mare e dai pescatori isolani agli uomini di montagna: