Foto e testo

Invisibili

Da Kabul ad Aleppo. Passando per Belgrado

Ci sono quasi 2mila chilometri tra Aleppo e Idomeni, in Grecia, al confine con la Macedonia del Nord. In auto, se tutto va bene, ci vogliono 20 ore e 38 minuti, a piedi 350 ore, 15 giorni camminando giorno e notte, 30 giorni camminando 12 ore al giorno.

Idomeni, Grecia, confine ferroviario con la Macedonia del Nord. Ero lì nel 2016. Ci arrivai con un pullman insieme ad una trentina di profughi siriani; la prima fotografia che feci mostra una sola tenda, un palo piegato e un bambino che tira calci ad un pallone. Il giorno seguente i pullman furono quattro e le piccole tende si moltiplicarono: quattro, dieci, cento, le persone: uomini, donne, vecchi e bambini arrivarono a migliaia. I siriani nella fuga non abbandonavano nessuno, nemmeno il vecchio padre sulla sedia a rotelle.

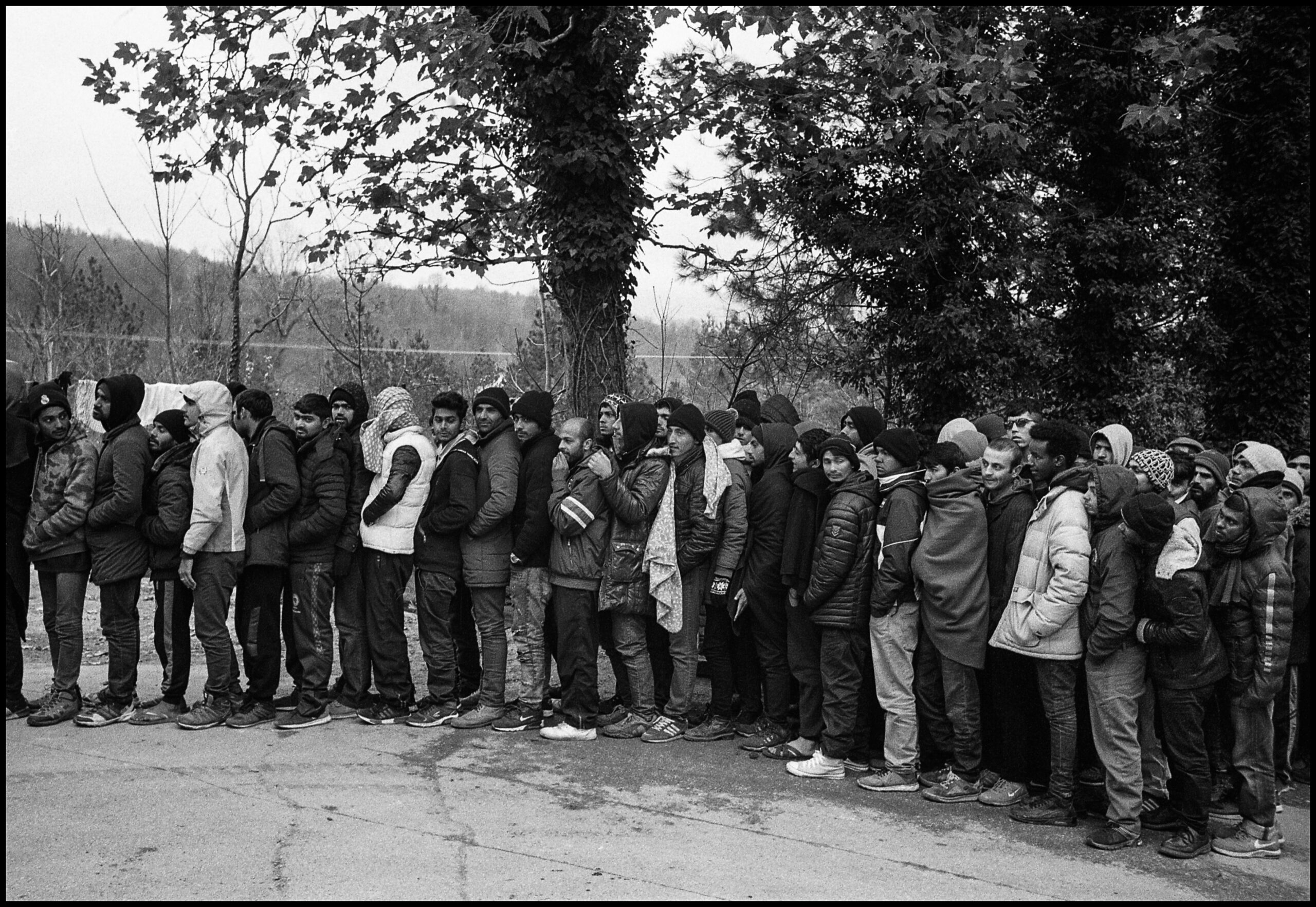

Fuggivano da Bashar al Assad e da una guerra terribile: fuggivano dai russi e dagli americani. Arrivarono anche le Ong, la polizia e l’esercito da una parte e dall’altra del confine. Un confine debole, giusto un po’ di filo spinato. Per il momento nessuna barra. Nessuna garitta. Pochi controlli. Cominciarono le code per un po’ di cibo, per qualche abito o per una visita medica.

Grazie ad Angela Merkel, che offrì visti di ingresso in Germania, iniziarono i primi passaggi in Macedonia del Nord in modo ordinato; mano a mano che gli arrivi aumentavano la frontiera si stringeva, si alzavano reti e reticolati e la polizia si irrigidiva. Arrivarono il freddo la pioggia e giorni di fango e poi la frontiera si chiuse come una clessidra sulla rabbia dei profughi che passavano oramai come granelli di sabbia.

Ricordo quelle giornate al confine nel fango e sotto la pioggia, uomini e donne infreddoliti che si accalcavano, bambini silenziosi sulle spalle dei padri e sedie a rotelle spinte con fatica. Poi iniziarono le proteste, i tentativi di sfondare i reticolati e i gas sparati dai macedoni. Con gli scontri arrivarono a decine fotografi e giornalisti. Ora la tragedia faceva notizia.

Ci sono quasi 6500 chilometri da Islamabad, Pakistan, a Bihac, in Bosnia. Da Kabul a Belgrado 5400 chilometri. In auto, se tutto va bene, ci vogliono 79 ore. A a piedi 1253, 53 giorni camminando giorno e notte, 100 giorni camminando 12 ore al giorno. A Belgrado i migranti vivono in un capannone abbandonato della stazione centrale. Non c’è luce e nemmeno finestre. Siamo avvolti dal fumo dei fuochi accesi. Bruciano di tutto, compresa la plastica, e la puzza di diossina ti entra nel naso e in bocca. Una sola fontanella all’esterno serve per bere, lavarsi e preparare un po’ di minestra calda.

Nessuno li controlla. Nessuno li assiste. Tranne un furgoncino con targa inglese che arriva per portare il pranzo. Allora si mettono in coda, disciplinati, e prendono i piatti di plastica con il cibo. In piedi o accucciati mangiano quello che hanno portato loro (ah, quei piatti di plastica li ho visti ovunque nei campi: da Ceuta a Lampedusa da Otranto a Idomeni, sempre uguali, sempre bianchi e sempre mezzi vuoti).

Possono uscire e nessuno lo impedisce: poche centinaia di metri fino ad un parco sul Danubio che oramai i belgradesi evitano. Qualcuno l’ho incontrato al bar dell’Hotel Istanbul,. Lì fa caldo e passano ore chiacchierando e bevendo caffè turco. Non sembrano ansiosi di rimettersi in cammino. Non molto lontano dalla stazione, gli arabi del Golfo stanno costruendo due enormi palazzi e questa sarà la ragione per il loro trasferimento altrove.

A Bihac, in Bosnia, in un vecchio palazzo ci sono centinaia di profughi pakistani e afgani (come non distinguerli). Qui, oltre alle finestre, mancano anche le porte: dormono a gruppi di tre quattro sotto le coperte oppure camminano e fanno la coda, controllati da qualche agente nervoso. Una coda lunga per ogni cosa. Anche qui per un po’ di cibo, qualche vestito o medicine.

Un gruppo, fuori, ha acceso un fuoco. Cucina una frittata e quel pane sottile che ricorda il nostro carasau: è il pane di casa loro e, probabilmente, ha il sapore della memoria. Aspettano e si rinfrancano prima di di incamminarsi verso Velika Kladuša a 57 chilometri verso nord. Lì c’è il confine con la Croazia, l’Europa e il sogno.

A Velika si radunano vicino ad un ristorante. Un proprietario generoso offre un piatto di pasta o zuppa ad ognuno di loro. E anche a me. E’ calda e buona quella minestra. Fuori, seduto per terra, un volontario di Sarajevo cura le ferite inflitte dalla polizia di Zagabria a quelli che hanno cercato di attraversare il confine. “Ci ho provato 15 volte”, mi dice un ragazzo afgano alto e magro, “mi hanno preso tutto, distrutto il cellulare e bastonato sulle gambe, domani ci riprovo poi ci accompagna al campo di partenza verso il confine, l’ultima tappa sarà tra i boschi e le mine dell’ultima guerra balcanica poi, a Dio piacendo, l’Europa e la Germania”.

Piove e fa freddo tra le tende del campo, tra la sporcizia e il fango. Tutto sembra provvisorio: anche gli aiuti (qualche scatoletta di tonno o sardine). Alcuni giovani hanno montato un samovar e distribuiscono del tè tiepido in bicchieri di plastica che regolarmente finiscono per terra. un furgone della Crbh arriva per la distribuzione del pranzo ma non ha molto successo. Non si fidano, mi dice una infermiera, ma non ne capisco le ragioni.