Frontline Mogadiscio

“Salam Aleikum!”, “Aleikum Salam”.“La pace sia con voi!” “Su di voi la pace”. Il funzionario aeroportuale ritira il passaporto, sfoglia le pagine con una lentezza melodrammatica, poi immerge il timbro nell’inchiostro e tatua il documento con la scritta ”Repubblica federale della Somalia” e di nuovo ”La pace sia con voi!”: a certe latitudini non è un semplice saluto, è un augurio senza convinzione, è un’estrema raccomandazione, un biglietto di sola andata per un presente che non conosce il futuro, perchè laddove la pace non esiste, la pace non ha significato. Ed è così che, all’uscita dell’aeroporto, Mogadiscio investe chi vi si affaccia con la sua violenza, la sua guerra e il suo presente di dannazione. Il vento dall’Oceano Indiano fa danzare le sabbie che si affacciano sul mare e le pieghe degli hijab delle donne volteggiano tra le folate e il salmodiare che si leva dai minareti. Ed ecco che, superato il primo check-point, si materializzano i fotogrammi della storiografia somala, che sembra aver arrestato l’incedere del tempo con i suoi miliziani, le case sventrate e i pick-up con installate le mitragliatrici. Vent’anni di conflitto civile, attori sconfitti, comparse divenute protagonisti, signori della guerra e jihadisti. La tragedia sul palcoscenico della realtà: Mogadi-show.

Era il 1991 quando la Somalia precipitò nel caos. Il regime di Siad Barre crollò e il Paese sprofondò in balia delle divisioni claniche e dei signori della guerra. Le due principali fazioni che si combattevano erano quelle dei War-lords, Aidid e Ali Mahdi. L’Onu e gli Stati Uniti inviarono i propri uomini nel tentativo di ripristinare la normalità nel Paese del Corno d’Africa. La missione però fallì, i contingenti internazionali si ritirarono e così l’intervento venne ricordato per i Black Hawk abbattuti e le perdite umane. La Somalia continuò quindi a vivere in preda all’anarchia armata delle milizie e una carestia falcidiò ulteriormente la popolazione. Il fallimento della nazione contaminò anche i tentativi di ricostruzione. Fu nei solchi di questo terreno di insicurezza e di mancanza di ogni forma statale che emerse l’Unione delle Corti Islamiche. E con la comparsa del gruppo islamista andò affermandosi la fazione jihadista Al Shabaab, che arrivò a imporre il suo controllo anche nella capitale, con i suoi radicati precetti: l’oscurantismo come dogmatica condotta di vita, la sharia come sola legge, la morte come custode dell’eresia.

E così la Somalia iniziò a conoscere l’orrore degli uomini in nero, che hanno fatto dell’inesauribilità dell’odio la fede per cui uccidere e uccidersi con edonistica compiacenza. Sul campo, quindi, a scontrarsi, i guerriglieri della “Guerra Santa” contro il contingente internazionale dell’Unione Africana. Nel 2012 le truppe dell’Amisom (African Union Mission in Somalia) costrinsero gli islamisti alla ritirata da molte roccaforti, ma la guerra non terminò. Il Paese che ha visto morire 500mila persone, che conta un milione di profughi interni, e un milione sono quelli che hanno abbandonato la nazione, oggi vede infatti il perdurare dello scontro. Al Shabaab, che ora sta attraversando delle difficoltà strutturali e ha subito dure sconfitte, continua comunque a colpire, e lo fa in modo sempre più mirato. Nell’ex colonia italiana perdurano l’insicurezza dettata dal conflitto e la mancanza di servizi statali; inoltre, il governo del Presidente Hassan Sheikh Mohamdu ha fallito l’obiettivo di portare la nazione alle elezioni del 2016, ma ha accentuato i problemi legati alla corruzione e alle divisioni claniche.

Attraversando la città, superando via Roma e quel che resta del monumento al Milite Ignoto, ovunque è evidente la guerra. Il ventennale conflitto ha imposto le proprie stigmate: sugli edifici crivellati, nelle tende che accolgono i rifugiati accampati tra le macerie e pure nelle vite di chi trascina il corpo martoriato questuando pietà e qualche scellino. Banchi di piccole mercanzie, ragazzi scalzi che corrono tra gli incroci e odore di spezie e salsedine travolgono la capitale. Poi posti di blocco onnipresenti. Le vie del centro sono presidiate da truppe governative; agenti della polizia e un convoglio dell’Unione Africana a bloccare il transito difronte al vecchio Teatro Nazionale: è in corso un meeting governativo a Villa Somalia, l’allerta per possibili attacchi e attentati è massima e così ogni veicolo e ogni persona che percorre le strade vicine alla sede del Parlamento è scortata dallo sguardo impietoso di un kalashnikov o di una mitragliatrice. Onnipresenti psicosi e sospetto.

Gli uomini che presidiano la palazzina che accoglie la redazione di Radio Kulmiye, poco distante dalla sede del governo, sono schierati davanti l’ingresso, tengono sotto tiro le vie d’accesso e, senza abbassare gli Ak47, con un cenno invitano ad entrare negli uffici. Bisogna camminare lontano dalle finestre, percorrere le scale in fretta per arrivare sino all’ultimo piano e poi sul tetto. Un uomo rivolge le sue preghiere verso Allah e da una porta sormontata dalla bandiera somala si entra nella redazione. ”La Somalia sta attraversando un momento estremamente delicato. Da un lato la guerra persiste, con Al Shabaab che continua a colpire truppe governative, cronisti e soldati dell’Amisom, ma dall’altro lato la popolazione civile dà segnali tangibili della volontà di cambiamento. Noi reporter siamo in prima linea. Sia per quel che riguarda la battaglia per una cessazione del conflitto, sia perchè siamo vittime della violenza degli jihadisti che dichiarano guerra a tutti coloro che non appoggiano la loro causa”.

A parlare è Burhan Dini Farah, vice direttore dell’emittente che, seduto alla scrivania del suo ufficio, rivela un braccio amputato, sacrificio di una vita votata alla non accettazione dello sconforto e tributo alla perseveranza che trasforma l’utopia in pragmatica ragione d’essere. ”Noi seguiamo in modo capillare quanto avviene a Mogadiscio e anche nel resto del Paese, avendo collaboratori in diverse città, ma questo nostro lavoro di denuncia ci ha portato a subire cinque attacchi”. I kamikaze dal 2012 ad oggi si sono fatti esplodere all’ingresso della radio, cinque i giornalisti morti e molti altri i feriti. Su uno striscione sono impressi a imperitura memoria i volti dei cronisti assassinati dai guerriglieri islamisti, ma i lavoratori della radio continuano a preparare le notizie, attendono fuori dalla sala di registrazione la messa in onda; pronto a leggere il suo servizio è anche Nur Mohamed Alì, che ha perso entrambe le gambe durante un’esplosione. ”Noi viviamo continuamente minacciati e siamo consapevoli che potrebbe esserci un agguato o un nuovo attentato, ma non possiamo arrenderci. E’ l’informazione il primo motore per un avvenire diverso”.

Non c’è nessuna retorica nelle parole dei giornalisti somali: tale sarebbe se proclami e imperativi di condotta non fossero anche una sentenza di morte per chi li eleva a precetto di vita. Si tratta invece di una sura laica, recitata da chi ha fatto proprio il credo che l’audacia intellettuale possa forgiare un genuino avvenire di pace.

E la volontà di un cambiamento è espressa anche dai soldati dell’esercito governativo. Sono accampati al km4 ed hanno volti che rendono evidente la loro condizione di soldati dell’essenziale. Poche le armi, scarse le munizioni, sdrucite le divise e semplicistiche le ragioni del conflitto. Hanno tutti tra i 20 e i 30 anni, volontari nella scelta di arruolarsi e indifferenti alla morte: esegesi di una guerra che, come un morbo, ha infettato ogni identità. Il primo conflitto infatti che i militari stanno combattendo è quello contro la loro stessa storia.

Vogliono decapitare il presente per seppellire il passato e intraprendono una battaglia per riappropriarsi di una storia che non hanno mai avuto, prigionieri di un conflitto che sembra avere loro divorato i volti e indurito i cuori. ”Noi non sappiamo cosa sia la pace. Siamo nati in guerra e oggi abbiamo deciso di combatterla perchè possa finire -sono le parole del capitano Mohamed Sheick. I suoi uomini sono seduti, bevono thè e masticano qat, la pianta eccitante che non fa sentire la fame e conferisce uno stato di costante esaltazione-. Non abbiamo paura e noi vogliamo che la Somalia cessi di essere un luogo di conflitto”. Gli uomini sono indifferenti agli spari che provengono da lontano e in quella terra dove anche l’aria trasuda odio, miseria e terrore, si muovono senza timori e scrutano ogni movimento con occhi indagatori, che sembrano oltrepassare la cortina del futuro del quale loro già si sentono padroni. ”Noi vinceremo, anzi abbiamo già vinto; Al Shabaab ormai è stato sconfitto, occorre solo il colpo di grazia”.

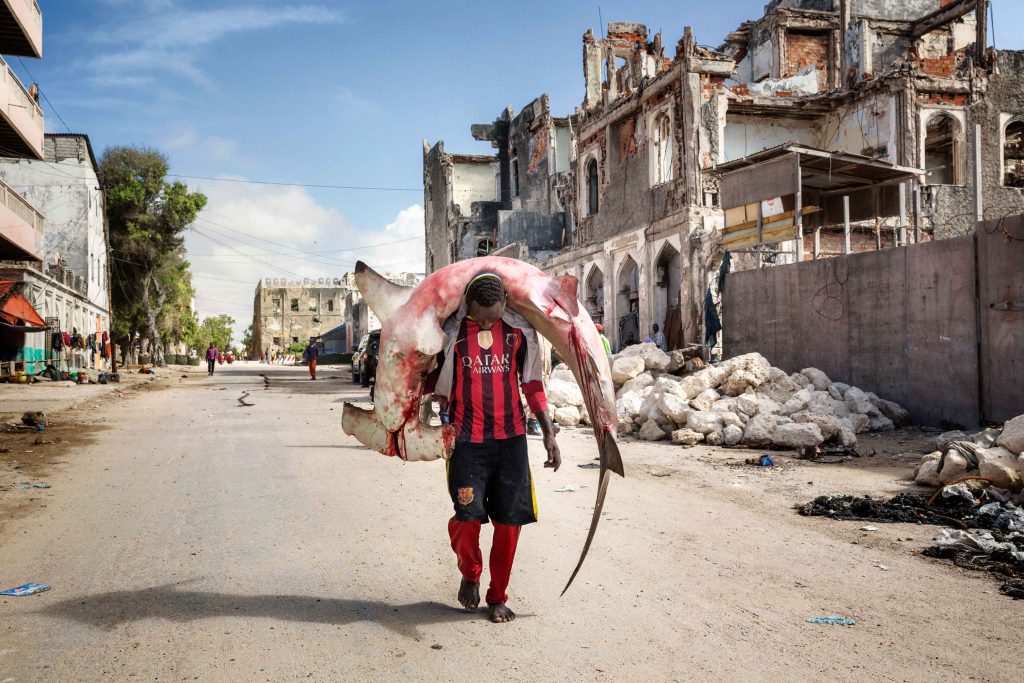

Pochi giorni dopo la notizia, però, di un attacco al Sahafi Hotel. Ore di combattimento tra un commando di Al Shabaab e le truppe governative appoggiate da quelle dell’Unione Afircana. Alla fine il bilancio parlerà di quindici morti. Di nuovo spari ed esplosioni a Mogadiscio, ma timidamente la morte incomincia anche ad essere esorcizzata nella capitale da chi si azzarda a improvvisare la vita. Mogadiscio infatti cavalca una dicotomia immanente: la città è sia un reticolato di zone rosse, di quartieri inaccessibili come il Bakara market, dove si annidano spie e collaboratori di Al Shabaab, ma è anche il vecchio porto e il lido dove pescatori con squali sulle spalle fanno la spola tra il molo e i banchi del mercato, famiglie passeggiano e ragazzi giocano a calcio. All’interno della città martoriata, profughi e miliziani armati si alternano ai venditori ambulanti e agli studenti che tornano da scuola; e ogni momento del quotidiano è sferzato dall’onnipresente vento che soffia dall’Oceano Indiano e che prende alle spalle la città e gonfia le vele del Paese del Corno d’Africa spingendolo verso una rotta però ancora ignota: o in direzione di un domani mai contemplato oppure alla deriva, nel baratro del dramma eterno.