Testo di

Foto di

Ci sono storie che per essere narrate bisogna raccontarle incominciando dal finale che però, si badi bene, non corrisponde alla fine. Perché ad ogni ultimo atto di queste storie potrebbe seguirne poi un altro che riporta il canovaccio al punto di partenza; e tutto, di nuovo, potrebbe ricominciare da capo.

Sono le storie di luoghi in cui ferite mai sanate sono divenute feritoie da cui è germogliata la gramigna del rancore, la memoria ha sostituito la storia e il passato non è mai passato del tutto. E quando si parla del Kosovo è inevitabile fare così: iniziare dall’ultimo finale per sapere come potrebbe andare a finire il prossimo inizio.

“Tutto è incominciato in Kosovo e tutto finirà in Kosovo”, per anni questa giaculatoria geopolitica ha cercato di riassumere e mettere ordine al disordine balcanico. E di verità nella sua essenza ne contiene molte, troppe.

In queste ore abbiamo assistito all’incontro a Bruxelles tra il presidente serbo Alexander Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti per porre fine alla guerra delle targhe e alle diatribe politiche dai toni nazionalistici che negli ultimi mesi hanno fatto temere che il Kosovo potesse di nuovo implodere. Barricate e colpi di arma da fuoco, albanesi e serbi, tre dita alzate e aquile bicipiti, e la comunità internazionale con il fiato sospeso. Ora, nel cuore dell’Europa, ci si lancia in premature esultanze perché, finalmente, si legge, si è arrivati a un passo da una svolta storica. L’alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha annunciato ai giornalisti che manca poco per una stretta di mano tra Belgrado e Pristina grazie a un testo preparato da Bruxelles e basato su 11 punti. È vero che si scorgono punti di intesa, ma ancora non c’è nulla di certo e definitivo perché sulle questioni prioritarie, ovvero il riconoscimento della sovranità del Kosovo da parte di Belgrado e la creazione delle municipalità serbe nel Paese di Pristina, non c’è ancora una risposta. Il “prendere o lasciare” di Bruxelles a Belgrado non è detto che venga accettato o che non provochi rovesciamenti di governo, le cancellerie balcaniche al momento traccheggiano e quindi tutto potrebbe accadere di nuovo proprio là dove la storia ci insegna tutto è incominciato.

È in Kosovo, infatti, che nel 1389, a Kosovo Polije, l’esercito ottomano guidato dal sultano Murad sconfisse le forze cristiane condotte alla battaglia della Piana dei Merli dal leggendario Duca di Lazar. I turchi trionfavano sul campo, i serbi nell’identità facendo della sconfitta la pietra fondante della propria storia. Un malinteso della memoria protratto per secoli e tutt’oggi vivo e pulsante.

Seicento anni dopo, proprio dal Kosovo, Slobodan Milosevic, affondato nei suoi completi anonimi e larghi da zelante banchiere del socialismo reale, gridava ai serbi radunatisi a Pristina: “Nessuno potrà più permettersi di toccarvi”. L’atto di nascita del nazionalismo serbo, il certificato di morte della Jugoslavia: il concepimento del mostro delle guerre etniche.

Sarebbero seguiti, a quelle parole, lager e crimini di guerra, assedi e mattatoi, vergogne internazionali e imbarazzi diplomatici, indignazioni nostrane ed eroismi allogeni. Un ex anteposto alla Jugoslavia ne liquidò sbrigativamente memoria e dottrina e nel mosaico dei nuovi Balcani niente ormai era più al suo posto. Dopo Dayton la Bosnia rimase un artifizio diplomatico di odi congelati e non cancellati e la Serbia invece una nazione ferita alla ricerca di un orgoglio corale con cui lenire la nostalgia di sé stessa. Nulla era finito, non fu un addio alle armi ma un arrivederci.

Kosovo-Methoija, 14 monasteri e chiese ortodosse, terra “sacra” per i serbi ma abitata da secoli da una maggioranza musulmana albanese. Nel 1991 su una popolazione di 2 milioni di persone vivevano oltre un milione 700mila albanesi e dopo l’implosione della Jugoslavia e gli accordi Dayton anche la provincia del Kosmet, com’era chiamata nel linguaggio burocratico, iniziò a invocare diritti e libertà che legittimamente le spettavano. La guerra di nuovo stava per venire.

La fermezza serba nel non fare concessioni alla popolazione albanese, gli schipetari come venivano definiti in modo dispregiativo, le leggi repressive, le persecuzioni quotidiane, gli interrogatori e le torture esasperarono la situazione e la violenza esplose. Si formarono milizie paramilitari e polizie speciali, l’Uck (Ushtria Clirimtare es Kosoves), l’Esercito di Liberazione del Kosovo, diede vita alla rivolta armata albanese, Belgrado reagì con il pugno di ferro potenziando le unità di polizia speciale, inviando truppe regolari, esumando lo scomodo retaggio della Grande Serbia e di nuovo, dal germe di una guerra da poco finita un’altra ne ebbe inizio.

C’è stata la pulizia etnica, il narcisismo delle piccole differenze si è sfogato in massacri a distanza ravvicinata, pogrom ed esecuzioni sommarie, e la guerra, come una cancrena perniciosa, ha poi infettato tutti seppellendo col suo velo di colpevolezza anche l’Occidente pacificatore. Dopo l’estenuante conferenza di Rambouillet, infatti, la dottrina muscolare del segretario di Stato americano Madeleine Albright, che ristrutturò la Nato riformulandola ad alleanza politica su basi militari e facendone lo strumento per far valere la supremazia U.S.A in un mondo unipolare e libera dai vincoli Onu, prese il sopravvento. E così, nel novero delle vergogne del conflitto kosovaro, vanno ricordati anche i massacri dei civili in Serbia, i 78 giorni di bombardamenti su Belgrado, le stragi dell’ambasciata cinese e della televisione di Stato, le bombe all’uranio impoverito e alla grafite e addio ad ospedali, ponti, stazioni, e alla geografia semplicistica delle linee nette tra buoni e cattivi.

E ora, che non sappiamo più nemmeno se la memoria sia un dovere o una condanna, in un’epoca in cui nazionalismi e ideologie si mischiano disordinati nel mazzo di carte dei fanatismi, a 24 anni di distanza da quegli eventi, sospesi sullo spartiacque dei paradossi della storia, come dobbiamo fare per orientarci ed evitare un divenire drammaticamente prevedibile?

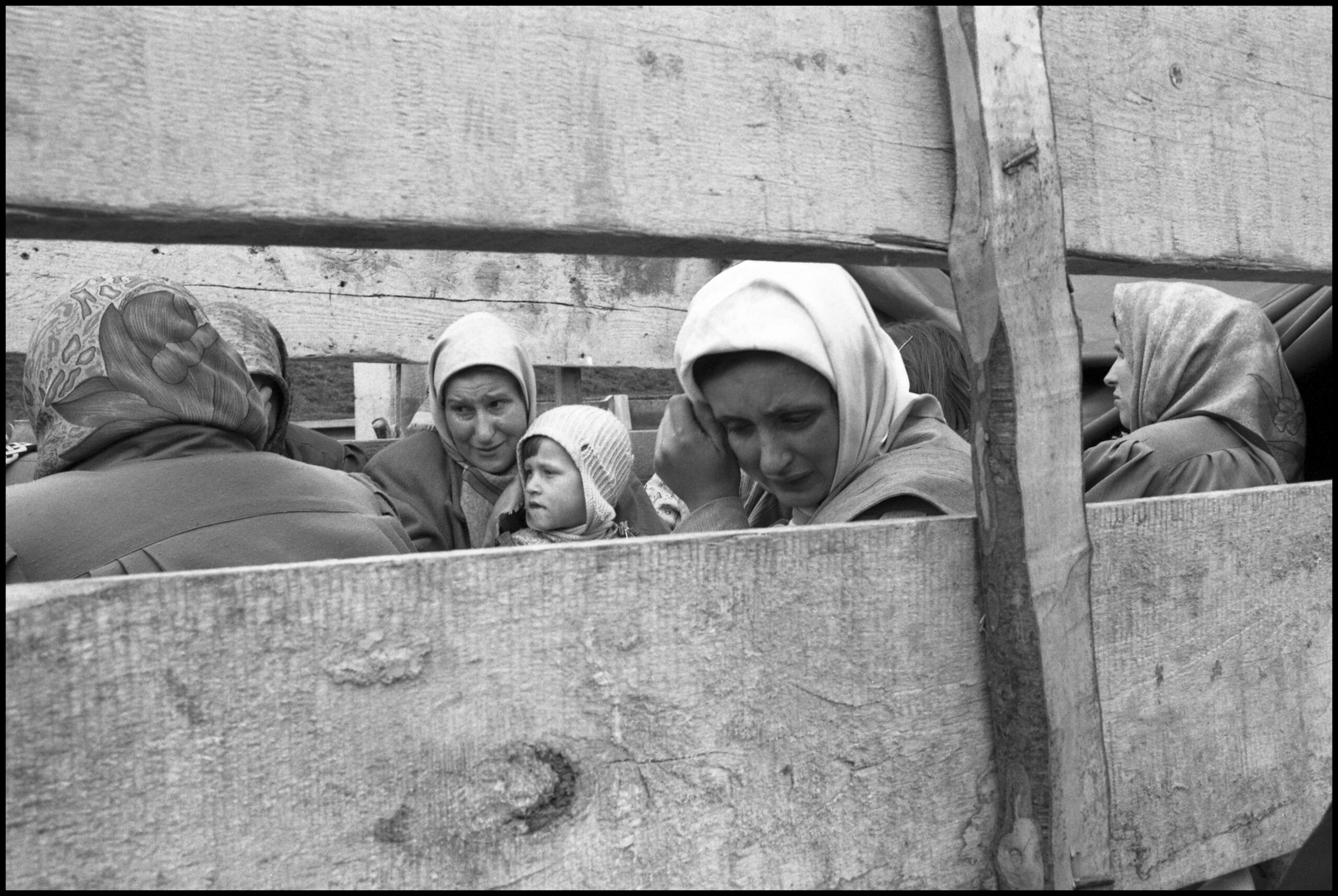

Dobbiamo fare una cosa, anche se costa cara agli occhi e fa male al cuore, ritornare a quei giorni del Kosovo e per farlo farci portare là da chi laggiù c’era. Nel freddo, nel fango, sotto i colpi dell’artiglieria e immerso nei fumi dei villaggi dati alle fiamme con i corpi dei civili carbonizzati, come in una Pompei balcanica, dopo il passaggio delle milizie cetniche, il reporter Ivo Saglietti, lui, in mezzo a tutto questo, c’era. Guardiamo le sue foto in bianco e nero scattate sui monti del Kosovo mentre la guerra imperversava. Sono foto che appartengono a un mondo in cui le fotografie venivano ancora scattate a pellicola e l’economia degli scatti imponeva una sacralità dello sguardo. Pochi grandi testimoni per congelare la memoria e renderla indelebile per tutti. Sono foto che non invecchiano, iconografie della storia, l’atto supremo del giornalismo.

Le sue immagini, scattate nel 1998 e nel 1999, sono il racconto di un reporter onesto e dell’onestà di un reporter che ha camminato tra le macerie dei palazzi colpiti e ha visto e fotografato la guerra per quello che è nella sua più vera essenza: il dipinto di una quotidianità dolce e delicata fatta di vestiti, stoviglie, bambole e stufe a legna che viene però interrotta all’improvviso. La muta testimonianza di cos’era la vita sino a un istante prima che tutto finisse. Sino a un istante prima che la guerra iniziasse.

Urlano le diapositive di Ivo, lo fanno mostrandoci carovane di uomini e donne in fuga, ammassati sui camion e che trascinano tutta la loro esistenza in una carriola. Sono foto che ci fanno sentire l’afrore degli incendi nei villaggi albanesi e ci fanno riascoltare i pianti delle madri e delle vedove kosovare ai funerali. Sono il racconto dell’incubo reale, quello della gente comune, che la guerra non la decide ma la subisce, son un omaggio straziante e solenne alle donne affogate nelle loro lacrime, ai vecchi morti di inedia, ai bambini mai cresciuti.

Quanto sono attuali queste foto, quanta Ucraina, Caucaso e Donbass è raccontato in questi scatti.

Il reportage di Saglietti è anche il sacrificio di chi ha speso sé stesso per testimoniare il dolore dei dimenticati infettandosi della sofferenza altrui tra lingue sconosciute e guerre incomprensibili. Oggi ci insegna tante cose Ivo con questo suo reportage, innanzitutto che la pace non è un lieto fine scontato e neppure un diritto acquisito, e che il giornalismo, G maiuscola, probabilmente non sovverte gli ordini del mondo ma, facendo compagnia alle vittime nel loro calvario quotidiano, impedisce che qualcuno poi possa dire “io non lo sapevo”.

Adesso quindi che la storia è al suo crocevia, sospesa tra una fine e un inizio, prima che il dado venga tratto e la scelta finale sia definitiva, occorrerebbe che chiunque guardasse queste foto, per essere così consapevole di che cos’è stato e cosa potrebbe essere. Poi, decidere. Ma a quel punto, sono certo, avrebbe ragione Ivo che, in una kafana di Sarajevo, in giorni in cui la Bosnia assumeva le sembianze di un Donbass sulla Drina, mi ha confidato, tra una Leica e una rakija, che una bella foto ha un potere che nessuno le potrà mai togliere: quello di riparare i sogni dai torti della realtà.