Foto e video

Testo

Cos’è che rende l’Estonia unica al mondo? Qualcuno potrebbe dire che sia il primo ministro che il presidente della Repubblica solo lì sono entrambe donne. Il che è vero ma, potrebbe puntualizzare qualcun altro, annovera anche uno dei divari tra i generi più ampi dell’Unione europea. Oppure, un altro potrebbe ribattere che questa piccola repubblica baltica nell’ultimo decennio si è distinta per il suo avanguardismo digitale e tecnologico, e per il numero di start-up in costante crescita. Vero anche questo. Ma ciò si è anche tradotto nell’incapacità dei giovani di godere dello spazio pubblico, tanto da portarli a isolarsi dietro ai profili e alle chat virtuali. Senza dimenticarsi, in ultimo, delle sue foreste ancestrali. Ma, ancora, se l’unico riferimento a esse sono i loro riti, spiriti e leggende, tralasciando del tutto i crimini e la mole d’affari che ci girano intorno, è meglio lasciar perdere.

In tutto questo c’è, però, un grande assente. Se, infatti, all’Estonia fosse assegnato un simbolo nazionale, non sarebbe nessuno dei menzionati. Qualcuno ha mai sentito parlare dello scisto? “Nel migliore dei casi, quando parli di scisto bituminoso la gente pensa immediatamente allo shale, o al gas di scisto ottenuto tramite fracking (o fratturazione idraulica), ma sono due cose completamente diverse”, spiega Madis Vasser, portavoce del Movimento Verde estone, all’inizio delle nostre ricerche. “Il nostro shale è una roccia sedimentaria che si trova sul fondo degli oceani da millenni ed è stata portata in superficie dall’uomo per ricavarci due cose. Puoi bruciarla direttamente per ottenere elettricità, o riscaldarla ad alte temperature e produrre olio di scisto”.

L’avvio di questa industria risale agli anni Venti del Novecento ma è incredibile come sia passata inosservata tanto a lungo. “È un problema esclusivamente estone, nemmeno la Cina, per quel che ne sappiamo, ne fa così largo uso”, continua Vasser. “È un carburante inefficiente e molto inquinante eppure… per qualche strano motivo l’Estonia ne è diventata leader.”

Un po’ per curiosità, e un po’ per capire come l’Estonia stia venendo a patti con un’Europa sempre più decisa a fare da apripista nella battaglia contro il tempo per frenare il riscaldamento globale, siamo volati lassù. E ci siamo messi in macchina verso la regione di Ida-Viruma, l’ultimo lembo di terra prima della Russia, dove l’industria energetica derivata dallo scisto bituminoso è nata e si è sviluppata, e dove la sua fine annunciata rischia di creare tensioni di carattere non solo sociale ma anche etnico, vista la sproporzione tra i cittadini di madrelingua russa, l’80%, largamente impiegati nel settore, e la minoranza estone restante.

Quando, negli anni Trenta, l’Unione sovietica, di cui l’Estonia faceva parte, è entrata in piena crisi energetica a seguito della Grande guerra, non ha avuto altra scelta se non approfittare delle risorse e dell’esperienza con lo scisto di quel piccolo Paese affacciato sul Baltico. Pur non avendo lo stesso valore calorico del carbone, lo scisto era, infatti, presente in enormi quantità nel sottosuolo estone fino a San Pietroburgo (più vicina a Ida Viruma rispetto a Tallinn, la capitale) e da esso si potevano ricavare sia elettricità che petrolio grezzo, fattore che lo rende ancora oggi unico tra i combustibili fossili. Un’occasione da non perdere.

In men che non si dica l’industria dello scisto ha subito un’impennata. Mentre migliaia di cittadini russi si trasferivano a più ondate in Estonia, per sopperire alla mancanza di forza lavoro nelle fabbriche e nelle miniere estoni, tanti cittadini estoni da Ida Viruma venivano allontanati forzatamente e impiegati nei campi di lavoro in Siberia, modificando gradualmente l’assetto demografico della regione. Intanto, gli impianti lavoravano notte e giorno, tanto da garantire in breve tempo l’indipendenza energetica al Paese, al punto da consentirgli di esportare e vendere elettricità anche al di fuori dei confini nazionali.

La cittadina di Kivioli, il cui nome significa letteralmente “roccia che brucia”, dato che è stata creata per ospitare uomini, donne e famiglie di chi lavorava nella fabbrica di scisto, oggi difficilmente riflette l’entusiasmo che si respirava in era sovietica. Dei 13.400 abitanti di allora ne sono rimasti appena 4mila, e c’è chi sostiene che tra i nomi registrati attualmente, tanti appartengano a chi se ne è andato, e a viverci oggi non siano più di 3.500 persone. La nostra sensazione, dopo alcuni giorni trascorsi in loco, è di apatia mista a desolazione.

L’unico bar-ristorante è quello adiacente alla fabbrica, e lì vanno a rifocillarsi sia gli operai che alcuni, sporadici, locali. Anche d’estate, quando il sole tramonta dopo le 22, la proprietaria chiude i battenti alle 17 e da quel momento non si vede anima viva in giro. L’unico diversivo per i pochi giovani rimasti a Kivioli è sorseggiare bevande analcoliche (la legge estone vieta la vendita di alcool da asporto dopo le 22, ndr) in uno dei tanti distributori di benzina.

“Kivioli era una cittadina piena di vita una volta”, racconta Sorkis Tatevoskian, una delle voci più autorevoli tra i cittadini madrelingua russa del Paese, mentre si diverte a filtrare il tè nero tipico della sua terra d’origine. “Da quando la fabbrica ha cominciato a lavorare a capacità ridotta, ci sono animali selvatici che corrono dappertutto, indice che la natura si sta reimpossessando del suo ruolo, ma anche che la vita umana sta venendo a mancare”.

Mentre passeggiando per il paesino sembra di trovarsi in un qualunque anonimo centro agricolo della Pianura Padana, la fabbrica di Kivioli – gestita dal 2013 dalla compagnia estone Alexela – ha quel look trasandato d’altri tempi, che racchiude tutta la nostalgia dei suoi abitanti. Sull’ingresso principale il numero 1964 incastonato tra i mattoni indica l’avvio della centrale termoelettrica (ora chiusa) e della raffineria, non della miniera a cielo aperto che risale al ben più lontano 1922. Non appena varchiamo la soglia ci troviamo di fronte a un piazzale ampio, dove ai sassi si mischiano ciuffi d’erba e pozzanghere fangose, da cui si diramano sentieri malamente tracciati, che conducono a edifici dalle finestre sprangate, vetri rotti, e muri scrostati e fatiscenti. Non c’è nessuno, ma il rumore di macchinari programmati per funzionare notte e giorno echeggia tutt’intorno.

La fabbrica di Kivioli è la più piccola tra le tre coinvolte nella produzione di scisto bituminoso, che vede in cima la compagnia statale Eesti Energia (EE), seguita a distanza dall’azienda privata Viru Keemia Grupp (VKG). La differenza sostanziale tra la prima e le altre due big del settore è che Kivioli nel 2019 ha dovuto rinunciare a produrre elettricità, un procedimento troppo oneroso per i suoi proprietari, mentre EE e VKG ancora operano seppur a capacità ridotta, come riserve energetiche per lo stato nei momenti di massima richiesta, ovvero l’estate, l’inverno e l’attuale e prolungata crisi del gas globale. Inoltre, sebbene Kivioli contribuisca all’estrazione di scisto solo per il 10% dell’ammontare nazionale, si estende su un’area colma di scisto fin quasi alla superficie. Oggi, ciò che non raffina e vende all’estero come combustibile liquido per il settore marittimo internazionale (l’unico a non aver ancora linee di guida chiare sulla necessità di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili entro i limiti internazionali, ndr), viene ceduto alle altre aziende.

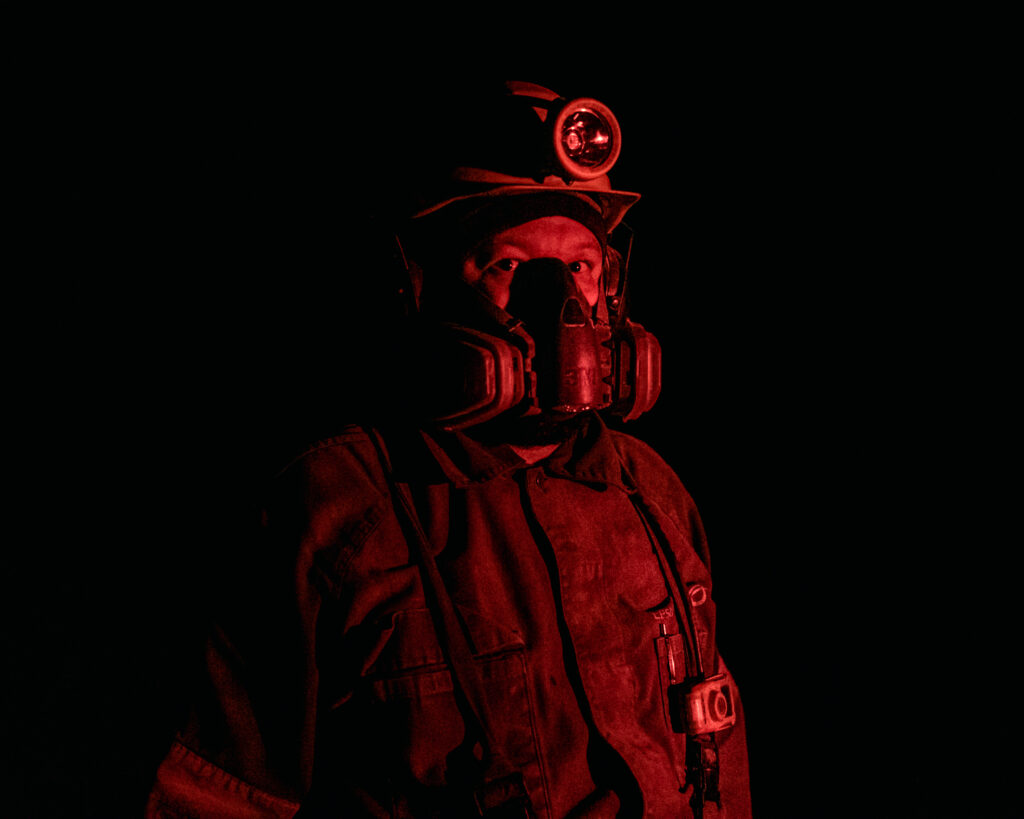

Il cuore dell’impianto sono due edifici adiacenti a più piani. Nel primo, una lunga scalinata permette di seguire in tempo reale il viaggio delle pepite di scisto, da quando vengono sganciate dalle gru posteggiate all’esterno, al momento in cui scompaiono di nuovo dentro ad ampi tubi neri. Nonostante la pendenza e la mascherina anti-Covid, più saliamo, più acceleriamo il passo. L’aria è pregna di polvere e sabbia; i vestiti sono coperti da una coltre rossastra, che, per fortuna, se ne va, quando usciamo di lì e la pioggia battente la fa scivolare via. Ci rifugiamo nell’edificio affianco. I colori e la qualità dell’aria cambiano. In peggio. Enormi generatori emettono un fracasso infernale, e più si sale di piano in piano, più l’aria è calda e umida. I forni si trasformano in calderoni neri, dove le pepite marroncine vengono abbrustolite ad alte temperature, fino a rilasciare fiotti di scintille. Non bisogna essere scienziati, per capire che è meglio limitare la nostra permanenza lì dentro.

“La compagnia ci ha detto che la situazione è talmente incerta a livello ambientale, che non se la sente di investire in macchinari o altro, per non parlare delle banche che non ci vogliono neanche sentire nominare,” afferma il direttore esecutivo della raffineria di Kivioli, Priit Oruma, dall’unico ambiente moderno del complesso, il suo ufficio, mentre maneggia una pietra di scisto neanche fosse un pupazzetto anti-stress. Se la prima crisi del settore è avvenuta all’inizio degli anni ’90, in prossimità della fine dell’URSS e dell’indipendenza estone, quando la produzione di scisto è diminuita del 50% per l’improvviso crollo nella domanda di elettricità, Oruma si riferisce, però, al Sistema di Scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS), introdotto nel 2005 per limitare la produzione dei gas serra, considerati i principali responsabili del riscaldamento globale. Una manovra che si è fatta sentire soprattutto dal 2019, quando il prezzo dell’anidride carbonica ha subito un’impennata, passando da 5 a 25 euro, fino a toccare i quasi 50 euro attuali, mettendo in grave crisi l’industria di scisto – nota per la sua alta intensità di carbonio. “Per noi significa che a essere in bilico non è solo il destino di 500 lavoratori, ma anche quello dell’intera cittadina di Kivioli, strettamente dipendente da questo settore”, conclude Oruma, interpretando un sentimento, quello di chi dubita che vi siano alternative adeguate allo scisto, comune a molti.

Decidiamo di risalire in macchina e di straviarci un po’ tra le (poche) attrattive di cui gode Ida Viru. Basta poco per accorgersi, che qualcosa non torna. L’Estonia è un Paese interamente pianeggiante, reso forse meno monotono dalle sue distese forestali, ma non tanto da ospitare un promontorio di alcuni metri d’altezza. E se ne vedono diversi in lontananza. Com’è possibile? “Lo scisto è inefficiente, ogni volta che viene bruciato, produce cumuli di cenere, che anno dopo anno formano queste enormi montagne”, spiega Madis Vasser, portavoce del Movimento Verde, e uno dei più grandi fautori della chiusura definitiva dell’industria di scisto. Fino a dicembre 2019 la cenere di scisto era classificata tra le scorie pericolose ma, quando anche i residui di carbone sono stati normalizzati, la lobby dello scisto si è battuta per far sollevare quest’infame etichetta. “La nostra montagna è stata convertita in centro sciistico. Non può essere tanto pericolosa, no?”, scherza Oruma, quando gli chiediamo un parere. “In realtà è difficile stabilire quali siano i reali rischi per l’ambiente, visto che l’Estonia è l’unico paese a fare così largo uso di scisto, tolta la Cina, ma di sicuro la montagna che ancora brucia è molto inquinante, e chi ci abita vicino si è lamentato parecchie volte dell’aria irrespirabile”, continua Vasser, trovando in quello anche il tacito consenso di Oruma. “La stessa cosa va detta dell’acqua che, in alcuni casi, trasporta le ceneri invece del nastro trasportatore, ed è pericolosamente alcalina”.

Poco distante dall’immenso e scintillante impianto Enefit Power, ovvero il più grande produttore energetico estone (con tre centrali termoelettriche, tre fabbriche e due miniere) di proprietà della statale Eesti Energia, si erge un’altra montagna di cenere e, al suo fianco, una distesa di laghi dalle acque cristalline. Siamo vicinissimi alla città di Narva, al confine con la Russia. Si fatica a trovare parcheggio. Famiglie con bambini, coppie di innamorati e turisti provenienti da varie parti dell’Estonia sono riuniti sugli argini, per scattarsi selfies con alle spalle uno spettacolo da far invidia agli atolli caraibici.

È sempre Vasser a spezzare l’incantesimo. “Concordo sul fatto che questi laghi siano meravigliosi, ma nessuno deve azzardarsi a immergere nemmeno un dito, perché rischierebbe l’ustione”, dichiara rapidamente. Secondo Arles Taal, membro del board di Enefit, i laghi si troverebbero in un’area “monitorata”, ma non vedendo cancelli, telecamere o altro, fatichiamo a capire in che modo. Se, da un lato, alcune manipolazioni della natura dovute alla fin troppo longeva industria di scisto, sono diventati attrattive turistiche tra le più ambite, dall’altro, anche quando per estrarre e produrre questo combustibile sono state messe a repentaglio le risorse acquifere e agricole di tanti individui, il prezzo da pagare per i locali non sembra mai essere stato troppo alto.

In qualche modo lo scisto è diventato parte dell’identità del suo popolo, anche se a livello ideologico più che fattuale, visto che il numero di impiegati nelle fabbriche diminuisce di anno in anno. Ma è pur vero che, quei 3.500 che ancora vi lavorano, guadagnano 1.663 euro al mese, un terzo in più dei loro coetanei, e sono abituati a uno stile di vita di gran lunga migliore di quello del resto della regione, in forte deficit e un tasso di disoccupazione del 14% (rispetto al 4,5% nazionale). Nonostante la morte dello scisto fosse sul piatto da tempo, ben prima che il Green Deal imponesse termini precisi all’uso dei combustibili fossili nell’Ue, il governo estone ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco a lungo, irrigidendo gli animi di molti.

“In un certo senso è come la casa della nonna”, spiega Michel Khangur, ecologo e professore all’Università di Tallinn. “Devi tenerla in piedi per gli investimenti che hai fatto e, in questo caso, per la sua forte relazione con la politica e la minoranza russa, il cui welfare dipende da questa industria. In realtà è una farsa e basterebbe così poco per chiudere tutto e cambiare le cose per il meglio”. Ora il momento di cambiare è stato imposto dall’alto, e un giorno arriverà per forza. Ma non ci si può non domandare, se abbiano torto del tutto gli abitanti di Ida Viruma, a temere che una transizione energetica così repentina possa avvenire, senza che loro ne rimangano irrimediabilmente schiacciati.