Si chiama “Status-6” – o “Kanyon” nel suo nome in codice – ed è il supersiluro russo intercontinentale dotato di una testata termonucleare da 100 megatoni nato per spazzare via un’intera città portuale.

L’annuncio ufficiale dell’esistenza di questa arma strategica sottomarina è stato dato da Putin il primo marzo scorso durante il discorso sullo stato della Federazione, ma i primi “avvistamenti” posso essere fatti risalire al 2015, quando, il 10 novembre, una televisione russa mandò in onda un breve reportage in cui comparivano “casualmente” i disegni di un drone sottomarino con capacità nucleare in mano ad un generale. Allora si pensava che una simile arma non potesse essere realizzata prima di 10 anni, ma gli analisti occidentali – come spesso accade – si sbagliavano: il 27 novembre del 2016 la Russia ha testato per la prima volta questo siluro rivoluzionario lanciandolo dal sottomarino per ricerche sperimentali B-90 della classe “Sarov”.

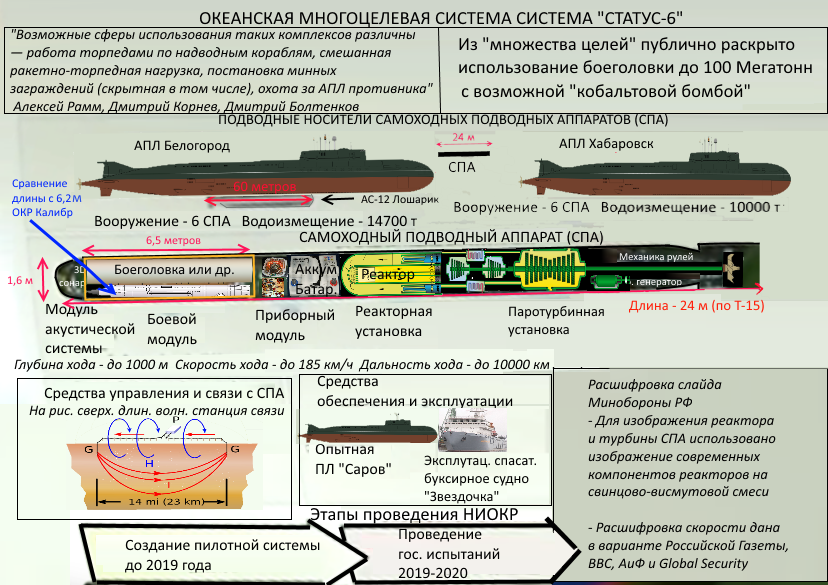

“Status-6” è stata sviluppato dal bureau di progettazione Rubin di S. Pietroburgo: lungo circa 24 metri con un diametro di 1,6 ha una propulsione atomica fornita da un piccolo reattore da 8 MW raffreddato a metallo liquido che gli permette di tenere una velocità di crociera di circa 30 nodi – pari a 55 km/h – ma con spunti di accelerazione sino a 100 nodi, pari a 185 km/h. Si stima che la gittata, nonostante il reattore nucleare, sia compresa tra le 5400 e 6300 miglia (10 mila – 11500 km) e che possa viaggiare ad una profondità di 1000 metri. Se queste caratteristiche fossero confermate significherebbe che lo “Status-6” sarebbe praticamente impossibile da intercettare per le forze navali occidentali: il siluro attualmente in dotazione alla Us Navy – il Mk-48 – ha infatti una gittata massima di 55 km e può raggiungere una profondità di 800 metri.

Sarebbe interessante conoscere la suite di sensori e gli strumenti di navigazione, ma per il momento possiamo solo fare delle ipotesi basandoci sul ragionamento deduttivo: se lo “Status-6” avrà la possibilità di accelerare bruscamente in modo automatico per eludere gli attacchi nemici è ragionevole supporre che sia dotato di sensori attivi/passivi per poter modificare il proprio profilo di navigazione in modo da evitare i siluri nemici; secondariamente si può pensare, data la lunghissima gittata che gli permetterebbe di essere lanciato dalle acque contigue alla Russia e data la profondità operativa di 1000 metri, che gli strumenti di navigazione siano di tipo inerziale con l’ausilio di mappe preimpostate e dati fornitigli dal sottomarino al momento del lancio.

Questo spiega anche perché gli Stati Uniti nel 2016 abbiano pensato di migliorare la propria rete di sorveglianza acustica sottomarina nell’Atlantico e nel Pacifico che era un po’ stata accantonata dopo la fine della Guerra Fredda: il Sosus (Sound Surveillance System). Una segnatura acustica diversa da quella di un normale sottomarino captata in quei punti di passaggio obbligati come il Giuk Gap (Greenland, Iceland, Uk) nel Nord Atlantico fornirebbe un valido preallarme alla costa orientale degli Usa anche considerati i lunghi tempi di navigazione dello “Status-6” (circa 4 giorni dal lancio); l’intercettazione invece sarebbe tutto un altro discorso ma cariche di profondità, siluri e mine atomiche potrebbero avere qualche chance di distruggere la nuova arma russa o di mandarla fuori bersaglio grazie alla potente onda d’urto causata da un’esplosione atomica sottomarina.

Al momento la Russia disporrebbe solo di 3 sottomarini in grado di lanciare il nuovo supersiluro – ma sarebbe meglio chiamarlo Uuv (Unmanned Underwater Vehicle). Oltre al già citato B-90 i cantieri di Mosca hanno modificato allo scopo un sottomarino classe Oscar II (Project 949A), il “Belgorod” (codice identificativo K-139) che potrà trasportarne quattro e che può anche fungere da “nave madre” per il sommergibile per operazioni speciali “Paltus” così come il “Podmoskovye” (della classe Delta IV), ed il “Khabarovsk” (Project 09851) simile al nuovo classe “Borei” ma più corto di questo che teoricamente dovrebbe averne in dotazione sei e che entrerà in servizio non prima del 2020.

Lo “Status-6”, come detto, sarà armato di una carica nucleare molto potente – sembrerebbe che sia prevista anche una testata convenzionale – anzi, la più potente che l’uomo ha mai visto: 100 megatoni. I suoi bersagli saranno città portuali, basi e cantieri navali che saranno spazzati via dalla grandezza dell’esplosione; esplosione che sarà così potente da generare uno tsunami radioattivo che penetrerà all’interno della costa per kilometri e che si propagherà ben più lontano dell’onda d’urto generata. Secondo fonti americane non confermate, ad aggiungere distruzione sarà anche la possibilità di dotare la testata di un involucro di cobalto-60, un isotopo artificiale particolarmente radioattivo (la sua emivita è di 5.7 anni) che ucciderebbe ogni forma di vita contaminando l’ambiente con alti valori di radiazioni per circa 10/20 anni, ma che potrebbe diffondersi su vasta scala data l’enorme potenza della bomba.

Un’idea che arriva da lontano

Il supersiluro atomico però non è una trovata della Russia di Putin, ma semplicemente una riedizione di un vecchio progetto che risale addirittura ai tempi di Stalin e della Guerra Fredda.

Il concetto nasce da una semplice esigenza operativa dettata dalla grandezza delle prime bombe atomiche e dalle capacità dei vettori russi degli anni ’50. Allora le bombe erano molto ingombranti e gli unici bombardieri capaci di trasportarle di cui disponeva la Russia – i Tupolev Tu-4 “Bull” ovvero la copia letterale di un B-29 – non avevano l’autonomia sufficiente per poter colpire il territorio continentale degli Stati Uniti. Avrebbero dovuto essere riforniti da basi improvvisate nell’Artico e quindi la missione dei piloti sarebbe stata suicida, non trovando nessuno al loro rientro dopo lo sgancio.

L’idea quindi, propugnata da Andrei Sakharov, fu quella di dotarsi di un siluro a carica atomica che fosse più grande di quelli in dotazione: il progetto 627 o “T-15”. Nel 1951 nei laboratori della città segreta di Arzamas-16 – che diede i natali alla prima atomica sovietica – parallelamente allo sviluppo di un normale siluro a carica atomica (T-5) da 533 mm di diametro e quindi lanciabile dai normali tubi dei sommergibili, ne fu creato uno da 1550 mm il cui progetto fu approvato personalmente da Stalin il 9 settembre del 1952. L’iniziatore del progetto fu il Cap. Alferov che immediatamente dopo il test della prima bomba all’idrogeno sovietica si adoperò affinché sul nuovo siluro T-15 fosse installata lo stesso tipo di testata; progetto che fu poi affidato al capo progettista civile Peregoudov. La Flotta Rossa infatti si oppose al programma dato che avrebbe comportato una diversificazione della componente sommergibilistica infausta a livello tattico e strategico mettendo a rischio la flotta stessa, ma Stalin semplicemente passò oltre esautorando la Marina.

Anche quel siluro aveva dimensioni ragguardevoli: 23,5 metri di lunghezza (ovvero il 22% del sommergibile che avrebbe dovuto lanciarlo all’epoca) per un peso di 40 tonnellate. Il problema, a differenza dello “Status-6” era l’autonomia avendo propulsione convenzionale: solo 30/40 km. Questo portò gli analisti sovietici a considerare che i sommergibili non sarebbero riusciti ad avvicinarsi così tanto alle coste americane per poterlo lanciare (erano gli anni 50 e la tecnologia sottomarina era ancora lontana dagli standard odierni) e quando fu deciso che i nuovi sottomarini classe Golf avessero solo tubi di lancio da 533 mm il progetto T-15 venne abbandonato.

Ebbe una fugace resurrezione sempre per opera di Sakharov quando l’Unione Sovietica fece esplodere il 30 ottobre 1961 la più potente bomba all’idrogeno mai costruita, la “Tsar Bomb” da 58 megatoni. L’ordigno, la cui potenza doveva essere di 100 megatoni ma che fu ridotta per il test in atmosfera, aveva delle dimensioni tali che il suo sgancio, anche se fatto da un bombardiere Tu-95 “Bear” appositamente modificato, appariva praticamente impossibile in un contesto operativo per questioni di peso e autonomia del velivolo, pertanto la soluzione di montarlo su un veicolo sottomarino sembrò ancora una volta essere quella migliore, pur sempre con tutte le limitazioni già viste sin qui. Questa volta a seppellire definitivamente il progetto – recuperato solo di recente e con successo – oltre le già citate limitazioni fu anche l’avvento della missilistica (Icbm e Slbm), che permise all’Unione Sovietica di poter disporre di armi efficaci e più spendibili rispetto ad un siluro a corto raggio e dalla potenza così devastante.