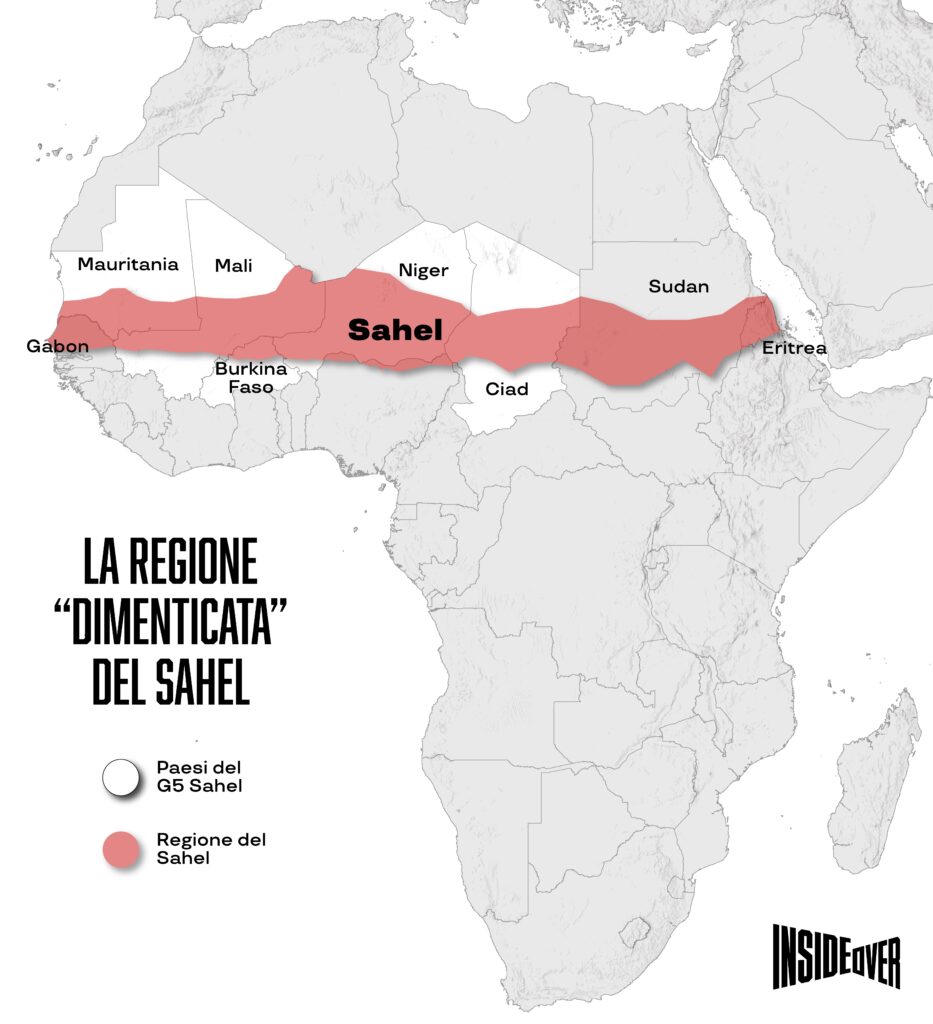

Una fascia di terra che unisce il deserto del Sahara all’Africa equatoriale, che percorre da est a ovest il continente e che lambisce due oceani. È questo il Sahel: una delle aree più complesse, martoriate, difficili e allo stesso complessa dal punto di vista geopolitico, dove si annidano diversi livelli di sfide e di guerre.

Un’area d’Africa dimenticata

Il mondo, e specialmente l’Europa, ha iniziato davvero a conoscere e parlare di Sahel solo negli anni più recenti. Dopo la dissoluzione degli imperi coloniali, l’Occidente si era concentrato su aree diverse, in particolare il Nord Africa, il Medio Oriente, oppure si era interessato ad altre parti dell’Africa solo per gli enormi drammi umanitari e le tragedie che hanno sconvolto i Paesi del cuore del continente.

Per lunghi tratti della storia recente, poi, i Paesi che compongono questa lunga lingua di terra sono stati quasi dimenticati dall’opinione pubblica e dagli interessi internazionali al più alto livello. I focolai di tensione, poi sfociati in conflitti sanguinosi e di lunghissima durata, nascevano e si alimentavano altrove, lì dove il gioco delle grandi e medie potenze si spostava per ampliare le rispettive sfere di influenza incanalandosi in antichi e nuovi conflitti locali disseminati negli anni.

Migranti, terrorismo e risorse: perché il Sahel è importante

Poi qualcosa ha iniziato a cambiare nella narrativa mondiale. E lo ha fatto perché si è compreso – tardivamente – che il Sahel non era per niente escluso da quelle grandi crisi che hanno sconvolto il mondo e che interessavano soprattutto l’Europa e i suoi confini. Anzi, la suddetta regione africana si è rivelata un regno del caos con Stati estremamente deboli in cui si sono addensati terrorismo islamico, rotte migratorie, povertà, cambiamenti climatici, scoperta e sfruttamento di risorse minerarie ed energetiche e che si univa alla fascia nordafricana sprigionando disperazione e instabilità.

Tutti i principali problemi del mondo si concentrano pertanto in questa lingua al di sotto del Sahara. E come non si poteva più parlare di Europa mediterranea senza tenere conto dell’Africa settentrionale, così ci si è accorti che non si poteva più parlare di questa regione senza soffermarsi su quella immediatamente al di sotto di essa, appunto il Sahel. Perché non solo quest’enorme area rappresenta la sorgente di crisi che poi si riversano anche su noi europei, ma anche perché le sue contraddizioni rendono naturale la corsa delle potenze per il controllo su esse.

Perché è un focolaio di crisi

Gli ultimi processi geopolitici di cui abbiamo notizia, ci raccontano di un Sahel perfettamente inserito in dinamiche già viste altrove. Si pensi alle missioni militari francesi, nate per controllare fenomeni ribellistici e terroristici, e che si sono poi trasformate in guerre senza fine al pari di quelle statunitensi altrove. Parigi ha compreso solo nell’ultimo anno che aveva bisogno del supporto dei partner europei, ma nel frattempo, il Sahel stava già cambiando: la Cina ha iniziato la sua graduale penetrazione nell’area, la Turchia e le potenze arabe hanno insistito in una logica di soft power molto importante, la Russia ha inviato la sua legione straniera, la Wagner, proprio nel Mali un tempo territorio sotto il controllo delle truppe francesi, mentre gli Stati Uniti osservano, inviano forze speciali e droni, ma senza quell’impegno necessario per contrastare davvero i loro rivali geostrategici.

Infine l’Europa, giunta in Sahel con la Task Force Takuba, è apparsa in ritardo, forse in modo definitivo. E l’Italia, che pure si è spesso battuta per strappare accordi con i governi locali nell’ottica di bloccare le rotte dei trafficanti di esseri umani e di evitare che il caos deflagrasse a sud della Libia, è stata trascinata dai ritardi europei e prima ancora dai freni imposti da Parigi per non perdere il suo “cortile di casa” (ancora tale per l’uranio).

Oggi il Sahel appare un’area di caos, umano e geopolitico, dove la decolonizzazione si è dimostrata un processo non privo di contraddizioni. Un ginepraio di interessi strategici enormi contrapposti alla condizione in larga parte disperata della popolazione locale, in cui i confini esistono più sulle carte geografiche che nel concreto, e dove enormi spazi sono dominati de facto da ribelli e sigle jihadiste, che si alimentano con il crollo di autorità statali inefficienti. Eppure è proprio qui che si decidono molti destini: non solo di uomini, ma anche di intere regioni del mondo. Anche dell’Europa.