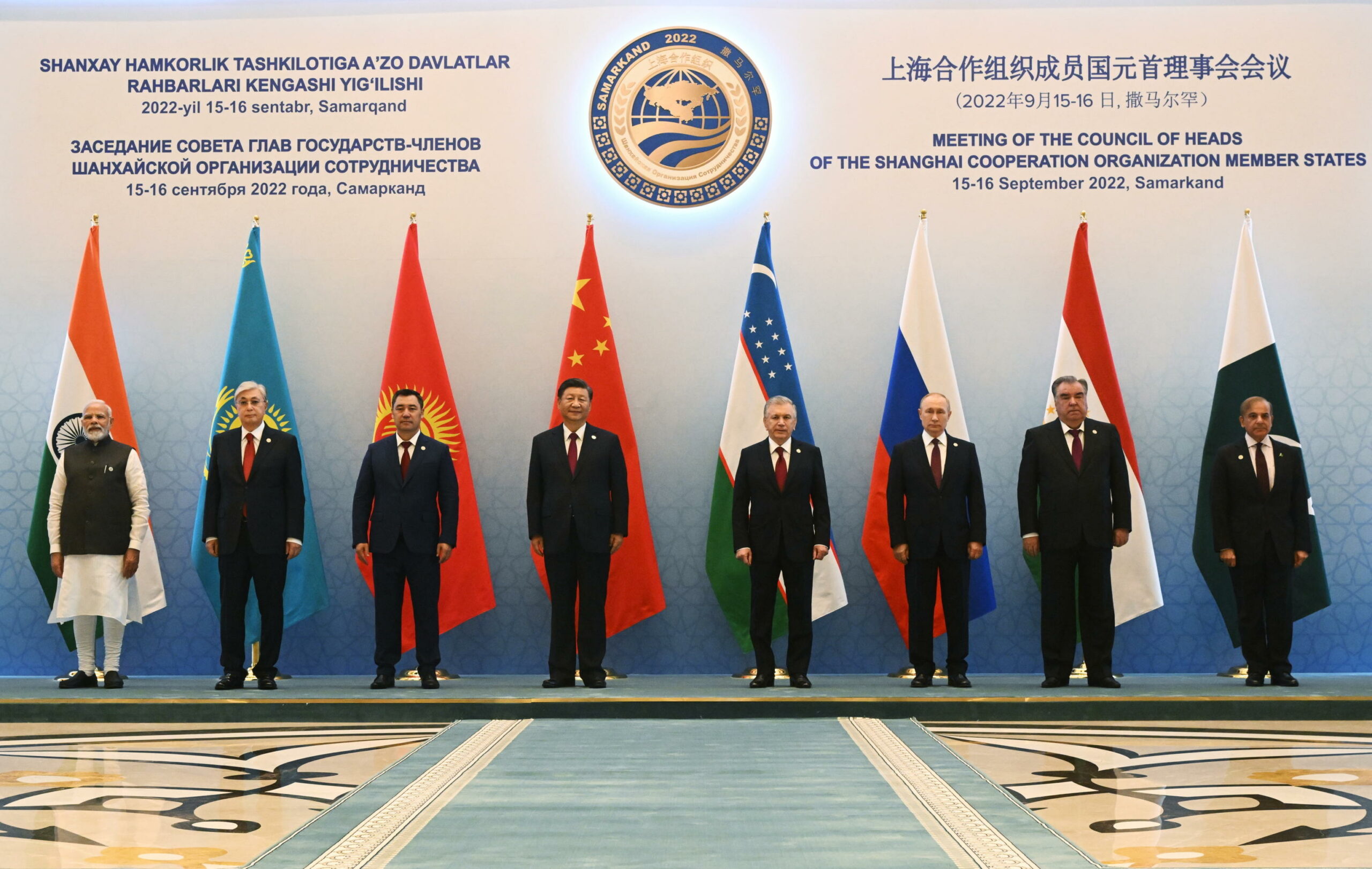

L’ultimo vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS), tenutosi a Samarcanda nelle giornate del 15 e 16 settembre, ha avuto un’impronta più globale del solito. Perché, più che di integrazione e cooperazione tra membri vecchi e nuovi – Iran –, si è parlato di e si è guardato al mondo. La risposta delle forze che invocano la transizione multipolare al 48esimo summit del G7. Non è un caso che il presidente russo Vladimir Putin abbia salutato il vertice come un passaggio chiave con la nascita di “nuovi centri di potere” nel mondo.

Samarcanda non verrà ricordata come l’inizio di un nuovo percorso, perché da altri è stata costruita e tracciata la rotta che potrebbe e dovrebbe portare al superamento dell’epoca americana, ma certo è che quanto accaduto durante la due-giorni dell’OCS non può essere ignorato. Perché l’antica fermata della Via della seta è stata scelta da grandi e piccoli, da Pechino a Dušanbe, come il luogo in cui sveltire la decostruzione dell’egemonia planetaria dell’Occidente.

Putin, da protagonista a comparsa

Il vertice di Samarcanda è stato tante cose, tra le quali una serie di accordi per approfondire l’integrazione fra le economie dei paesi membri dell’OSC, l’ingresso dell’Iran, un patto per la dedollarizzazione, il semaforo verde a un futuro allargamento nell’area Medio Oriente e Nord Africa e l’inflazionata bilaterale Xi-Putin. Incompresa, oltre che inflazionata, in special modo in Occidente.

L’atteso faccia a faccia tra i presidenti russo e cinese è stato inaspettatamente sottotono e teso, sebbene la grande stampa occidentale lo abbia dipinto in termini quasi escatologici. Non è andata così. Perché le ampie ripercussioni della guerra in Ucraina per l’economia globale – dalle cui condizioni dipende la salute di Pechino – e il crescente bellicismo della classe dirigente russa – percepito in particolare in Asia centrale – han fatto sì che colui che avrebbe dovuto figurare tra i protagonisti della due-giorni, Putin, fosse relegato al ruolo di comparsa.

Presentatosi “col cappello in mano” da Xi, che alla vigilia del vertice si era peraltro recato ad Astana per inviare un monito soft a Mosca e fare un’eloquente lusinga a tutti gli –stan, Putin è stato redarguito in mondovisione anche da un altro partner insospettabile, il presidente indiano Narendra Modi, che ha tacciato la cosiddetta “operazione militare speciale” di anacronismo spiegando come questa non sia “epoca per [fare] le guerre“. Perché Nuova Delhi, similmente a Pechino, trae linfa vitale da un respiratore chiamato globalizzazione. Che l’Ucraina sta guastando.

Non sarà per la guerra in Ucraina, comunque, che crollerà l’emergente alleanza per il mondo multipolare. Anche perché Modi, Xi e persino Recep Tayyip Erdoğan hanno più volte ribadito di condividere la versione russa dell’accaduto: un conflitto evitabile che le provocazioni degli Stati Uniti avrebbero reso ineluttabile. Un conflitto che si inquadra nel contesto della Terza guerra mondiale a pezzi e la cui evoluzione inciderà profondamente sulla distribuzione del potere a livello internazionale negli anni a venire. Un conflitto all’interno del quale anche loro sono chiamati a giocare un ruolo, seminando ora per poi raccogliere domani. Come, del resto, stanno già facendo.

Tutte le strade portano a Pechino

Non Putin, ma Xi, seguito a breve distanza dal machiavellico Erdoğan, è stato il protagonista indiscusso della due-giorni di Samarcanda. Alla quale ha partecipato primariamente per consolidare la presa ed estendere l’influenza di Pechino in Asia centrale, suo antico cortile di casa, cercando di massimizzare il profitto derivante da quell’opportunità irripetibile che è il momento di debolezza di Mosca.

Per capire cosa sia successo realmente a Samarcanda è necessario leggere Global Times, China Daily, South China Morning Post, Times of India e Daily Sabah, cioè la stampa che conta in quel mondo parallelo che è l’OCS. E si scoprirà, analizzando il modo in cui hanno coperto la due-giorni, che i giornali nostrani sono in errore nel focalizzarsi insistentemente su Putin. Perché Xi è stato il volto e l’anima dell’evento, per quantità (e qualità) degli accordi portati a casa, per il magnetismo esercitato e per la propositività. Tre elementi che hanno fatto di lui, in sintesi, il leader del vertice.

Se l’obiettivo di Xi era di tornare in patria con una borsa di tesori da mostrare ai compagni del Partito Comunista Cinese, indispensabile nel quadro del XX Congresso che si terrà a breve, è stato centrato alla perfezione. Accordi per sedici miliardi di dollari con Tashkent – che con Mosca, invece, ne ha siglati per meno di cinque miliardi. Il semaforo verde allo studio del corridoio Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, che permetterebbe alle due repubbliche di ridurre la loro dipendenza dalla Russia. L’apertura sperimentale della tratta sino-afgana. La proposta di congiungere gli sforzi per contrastare l’esportazione di rivoluzioni colorate nello spazio OCS, che potrebbe così assumere la forma di una Heilige Allianz 2.0. E una dichiarazione di intenti finale che, tra le altre cose, premette e promette di proiettare il renmimbi verso la meta di valuta di riserva dell’Asia e, in prospettiva, di ergersi a sfidante ufficiale del dollaro.

Molto più magro il malloppo di Putin, che da alcune iniziative di Xi trarrà dei vantaggi incidentali e che dagli accordi con Erdoğan, che non a caso lo ha preso felicemente a braccetto, potrebbe un giorno ritrovarsi schiacciato. Un mezzo sbagliato per un fine giusto. Perché nel tentativo di aggirare l’embargo multidimensionale di Washington, Bruxelles e soci, Putin corre concretamente il rischio di rendere la Russia perniciosamente dipendente, e dunque ricattabile, dalla Turchia, umorale aminemica con brame espansionistiche nello spazio postsovietico la cui agenda estera gode della benedizione degli Stati Uniti. Questione karabakha, dossier ucraino e finanziamento del separatismo panturco insegnano.

Tutti contro tutti contro uno

Risiko. A Samarcanda si è svolto un caotico tutti contro tutti contro uno che, tra effettive ambiguità e limiti analitici delle letture occidentalocentriche, ha spiazzato, stupito e disorientato. E ha delucidato il pubblico, attraverso le varie tirate di orecchie a Putin, dei cambi paradigmatici che stanno avendo luogo nell’incomprensione generale. L’Asia che vuole disfarsi dell’inglese, ma anche diminuire l’utilizzo del russo. Nuova Delhi e Pechino che tracciano il cammino del continente. Ankara alla ricerca della resurrezione dei sedici imperi turchici, con il beneplacito fondamentale di Astana e Baku.

Risiko. Perché, ad uno sguardo approfondito, i paesi dell’OCS sono più in conflitto tra loro che con gli Stati Uniti. Perché trattasi di un blocco eterogeneo, composto sia da popoli fratelli sia da identità inconciliabili, tenuto insieme dal potente ma permeabile collante della transizione multipolare. Che è consapevolezza dell’impossibilità di sostituire il secolo americano con quello asiatico fino a che il the Rest sarà disunito ed esposto ai divide et impera del the West.

Sarà sulle (tante) contraddizioni dello spazio OCS che faranno leva gli Stati Uniti per impedire al rinato Impero celeste di dare vita ad una Santa alleanza in salsa eurasistica a prova di urto e di rivoluzione colorata. E avranno dalla loro parte, oltre ad un invidiabile e unico bagaglio di competenze e conoscenze nell’arte della destabilizzazione e nella semina di zizzania, la stessa Russia, anello debole dell’OCS che, cadendo nella tagliola ucraina, ha inconsapevolmente scoperchiato un vaso di Pandora che va gradualmente manifestando i suoi effetti in lungo e in largo lo spazio postsovietico.

Più la guerra in Ucraina va avanti, sconvolgendo le catene del valore globali e minacciando di accendere un brzezinskiano arco di crisi dal Karabakh alle steppe kazake, più aumentano le possibilità che la Santa alleanza 2.0 muoia prima di vedere luce. Perciò gli inusuali rimproveri di Modi e Xi a Putin, che, recepito apparentemente il messaggio, si è imbarcato sul volo per Mosca con una promessa: l’intenzione di chiudere la guerra il prima possibile. Ma se manterrà la parola, o se gli sarà permesso di farlo, è da vedere. L’Asia profonda, nel frattempo, guarda e attende.