La peculiarità delle elezioni presidenziali statunitensi che, a pieno diritto, si possono definire ancora in corso ha ben pochi precedenti nella lunga storia elettorale del Paese. Tante volte si è assistito a corse all’ultimo respiro decise da poche decine di migliaia di voti in Stati-chiave contesi tra democratici e repubblicani, ma la partita in corso tra Donald Trump e lo sfidante Joe Biden fa storia a sé perché avviene nel pieno della pandemia di coronavirus, in un contesto di dura e strisciante polarizzazione, durante l’onda lunga delle proteste seguite all’assassinio di George Floyd ed è valorizzata da un’affluenza senza precedenti nei voti a suffragio universale e dall’anomalia di circa 100 milioni di consensi espressi in forma anticipata.

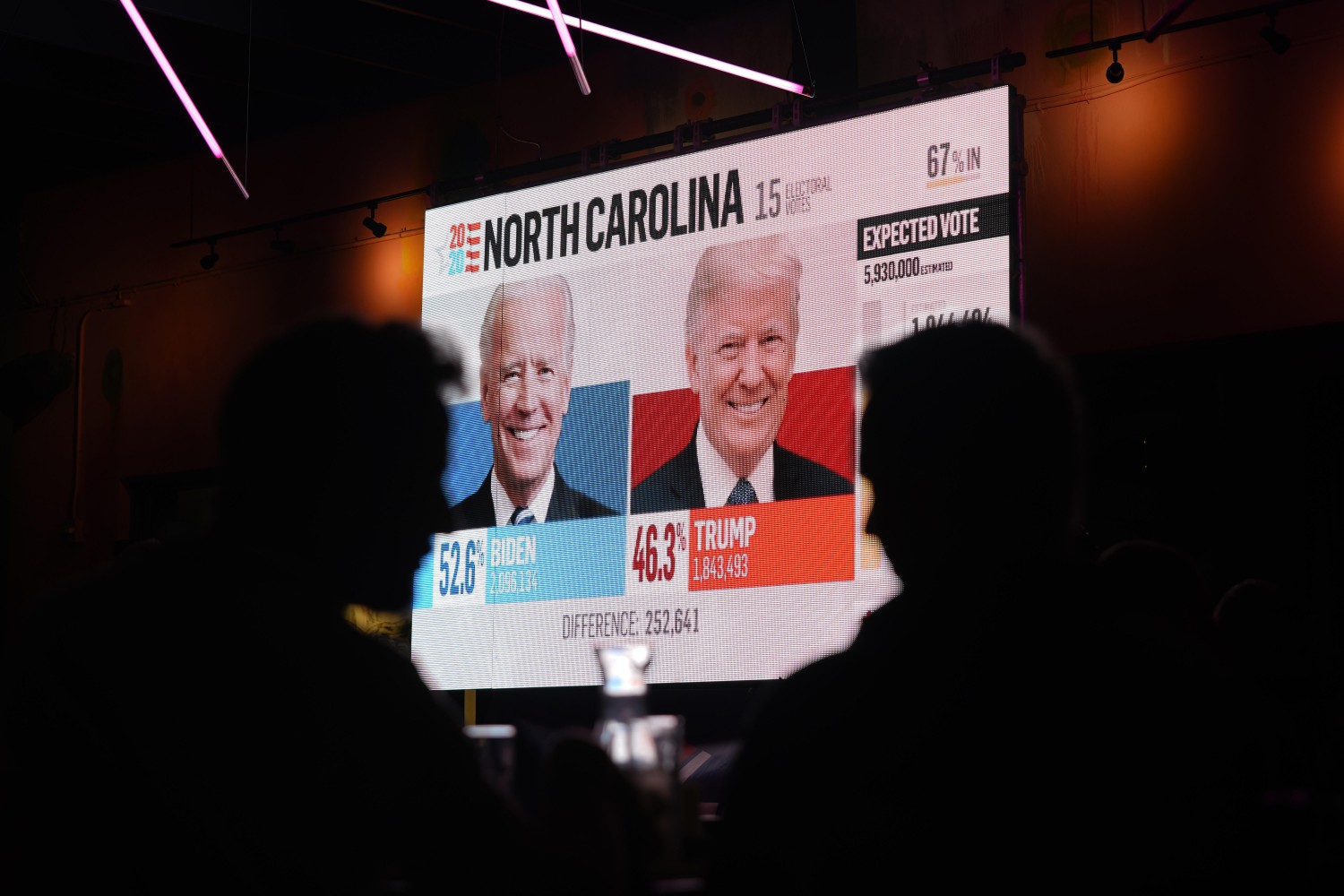

Sarà la roccaforte industriale degli States della Rust Belt, con i tre Stati di Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, a decidere il nome del futuro inquilino della Casa Bianca. Trump tiene aperta la corsa, il sogno democratico di un’onda blu destinata a travolgere il Presidente e i repubblicani si è infranto sugli scogli dei primi dati reali in Stati chiave come Florida, North Carolina, Ohio. E mentre il Midwest rinvia lo scrutinio finale dei voti per posta, l’America si prepara a una corsa all’ultimo voto, all’ipotesi di richieste di riconteggio delle schede, a ricorsi pronti ad arrivare fino all’apice del potere giudiziario, la Corte Suprema di Washington. Negli ultimi sessant’anni, sono state due le elezioni arrivate sul filo di lana come quella attuale.

1960: Nixon-Kennedy sul filo del rasoio

Nel 1960 John Fitzgerald Kennedy sopravanzò il vicepresidente repubblicano uscente Richard Nixon nell’elezione segnata dal più basso scarto nel voto popolare del XX secolo. Il primo presidente cattolico della storia americana conquistò appena 100mila voti in più dell’avversario (49,72% contro 49,55%) e la distribuzione geografica del vantaggio consentì a Jfk di ottenere 303 grandi elettori contro i 219 di Nixon.

La corsa in diversi Stati fu all’ultimo respiro, e si ebbero diverse richieste di riconteggio che non influirono sull’esito finale della contesa: Kennedy vinse cinque stati con un margine inferiore all’1% (Hawaii, Illinois, Missouri, New Mexico, New Jersey) e ben sei (Minnesota, Delaware, Texas, Nevada, Pennsylvania, South Carolina) con un margine tra l’1 e il 3%. In Stati chiave come Illinois e Texas furono decisivi i radicamenti locali dei potentati democratici: nell’area di Chicago, Kennedy fu accusato addiritutra di aver ricevuto sostegno elettorale dalle bande criminali di Sam Giancana, nel Lonely Star State, invece, fu l’influenza del candidato vicepresidente Lyndon Johnson a garantire il successo di Jfk. Nixon accusò in più occasioni brogli, e chiese, invano, riconteggi e ricorsi, e sula vicenda non è mai stata veramente data una risposta definitiva. Ma alla fine i pronostici della vigilia furono rispettati e Kennedy confermato presidente.

2000: Bush-Gore si decide in Florida

Ancora più clamorosa e palese fu la diatriba apertasi nel 2000, quando George Bush, ex governatore repubblicano del Texas, sopravanzò nella corsa alla Casa Bianca un altro vicepresidente uscente, Al Gore, uscito vincitore di stretta misura dal voto popolare per mezzo milione di voti (lo 0,5%) ma sconfitto nella contesa decisiva in Florida. Il futuro leader della “guerra globale al terrore” nel corso della notte elettorale riuscì a strappare dieci Stati vinti da Bill Clinton nel 1996 ai democratici, ma la partita divenne incandescente nel Sunshine State, ove la corsa fu talmente al fotofinish da richiedere una serie di riconteggi e poi una vera e propria battaglia legale. Sarebbe stato l’esito della Florida, infatti, a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Il margine di soli 2mila voti al termine dell’Election Day spinse Gore a richiedere un riconteggio manuale dei voti espressi in diversi distretti della Florida (tra cui Broward, Miami Dade, Palm Beach) che assottigliò il margine di Bush a poco più di 500 voti. Si aprirono dunque ricorsi e controricorsi alla Corte Suprema per chiedere, scenario simile a quello odierno, l’invalidazione di una serie di suffragi giunti via posta oltre le date limite, ma la Corte Suprema decretò con la risicata maggioranza di 5 a 4 il passaggio del testimone alla Casa Bianca tra democratici e repubblicani. Gore riconobbe la sconfitta il 13 dicembre 2000, a oltre un mese dal voto e a poco più di trenta giorni dall’inaugurazione presidenziale.

Cosa accade in caso di pareggio?

C’è anche un’eventualità remota per l’esito della corsa alla Casa Bianca che ci costringerebbe a riportare ancora più all’indietro i libri di storia. La Costituzione statunitense stabilisce che in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di uno dei candidati nel collegio elettorale la palla passi alla Camera dei Rappresentanti, chiamata a eleggere il futuro inquilino della Casa Bianca. La storia americana presenta due remotissimi casi del genere, quello del 1800 terminata con l’elezione di Thomas Jefferson e quella del 1824, in cui il Partito Democratico-Repubblicano si frammentò in quattro candidati differenti, due dei quali, John Quincy Adams e Andrew Jackson, si scontrarono nel voto finale al Congresso che premiò il primo.

Nel caso della sfida Trump-Biden la remota possibilità che ciò accada sarebbe subordinata a un pareggio con 269 delegati a testa nel Collegio elettorale. Se Biden dovesse aggiungere agli Stati conquistati alla mattinata italiana del 4 novembre il Nevada, l’Arizona, la North Carolina e il Wisconsin, lasciando a Trump Georgia, Pennsylvania e Michigan si arriverebbe a questo scenario-limite. Siamo ai limiti del periodo ipotetico dell’impossibilità. Ma le elezioni statunitensi sono estremamente imprevedibili, e esistendo la possibilità di uno scenario del genere, per quanto remoto, non siamo disposti a escluderlo dalla rosa degli esiti.