L’arrivo del XXI secolo ha significato per alcuni la fine della storia e dell’Uomo e per altri, o meglio per la stragrande maggioranza, il ritorno della storia e la rivincita della geografia. Era inevitabile. Ed era stato preconizzato dagli analisti più lungimiranti, come quel Benjamin Barber di Guerra santa contro McMondo, mentre l’Europa occidentale si rintanava in uno splendido isolamento, emblematizzato dall’indifferenza alle guerre iugoslave, e mentre gli Stati Uniti, inebriati dalla chimera stordente del momento unipolare, si avventuravano in una rischiosa e miope missione di esportazione della democrazia.

L’illusione che la storia potesse in qualche modo finire, quando il tempo è per definizione ingovernabile, e che il resto del mondo fosse popolato di buoni selvaggi in attesa di essere salvati, o meglio civilizzati, avrebbe indotto l’Occidente a commettere una serie di errori, di calcolo e di previsione, che hanno lavorato in senso contrario alla grande ambizione dei liberali e dei neocon americani di trasfigurare il mondo a immagine e somiglianza del jeffersoniano Impero della libertà.

La verità è che la storia non finì con la caduta del muro di Berlino, e neanche con l’ammainamento della bandiera rossa dal tetto del Cremlino, perché per il resto del mondo il passaggio da un secolo all’altro non comportò alcun cambiamento significativo. Quello che accadde, al contrario, fu che le speranze delle vittime del destino, cioè dei vinti della Guerra fredda e dei reietti della globalizzazione, di un mondo migliore, magari più equo, si infransero fra il 1999 e il 2003, tra la riduzione in cenere di Belgrado e l’abbattimento di Saddam Hussein. E tra gli spettatori inquieti di quegli eventi, delle guerre necessarie alla Pax americana, c’erano le remote ma geostrategiche Isole Salomone, tra le presunte dimore dell’omonimo re di Israele, che oggi reclamano il loro posto nel mondo e nella storia.

Rancore, il motore della storia

Lo scoppio di quella che i politologi chiamano la competizione tra grandi potenze, e che papa Francesco ha ribattezzato la terza guerra mondiale a pezzi, non è che il frutto avvelenato maturato a partire dai semi del livore piantati dagli Stati Uniti negli anni del momento unipolare. Semi che, nutrendosi dei sentimenti di rancore e delle voglie di rivalsa presenti ovunque fosse giunta la forza annichilente e omologatrice della post-storicità, hanno dato tra i vari frutti il revisionismo degli imperi risorgenti.

Contestualizzare le origini e le ragioni della competizione tra grandi potenze, remake in chiave contemporanea e rivisitata della Guerra fredda novecentesca, è indispensabile. Perché è strumentalizzando e capitalizzando il malcontento e il risentimento provocati dal momento unipolare, nonché dai profondi traumi lasciati dall’imperialismo occidentale tra Ottocento e Novecento, che gli eredi di antichi imperi sconfitti dalla storia, come Russia e Repubblica Popolare Cinese, hanno persuaso una parte considerevole del Sud globale, e non solo, ad appoggiare la causa della transizione multipolare.

Tra i luoghi che hanno ceduto all’immagine irretente di un mondo a più polarità, incardinato su una globalizzazione ad arcipelago e sostanzialmente de-occidentalizzato, uno risalta per enigmaticità, geostrategicità e remotezza: le Isole Salomone. Luogo che, per quanto sconosciuto ai più, è destinato a giocare nuovamente, dopo anni di oblìo, un ruolo-chiave nelle relazioni internazionali. E ciò perché, in questo stato arcipelagico del Pacifico, tanto (e legittimo) è il rancore sul quale il revisionismo può far leva. Rancore per il rude colonialismo subito dai britannici, simboleggiato dal fenomeno del blackbirding, a base di deportazioni e schiavitù. Rancore per la condizione di vassallaggio imposta con l’ottenimento dell’indipendenza, con australiani e statunitensi subentrati ai britannici, che ha inibito l’emancipazione dell’arcipelago a mezzo di brogli, crisi politiche, separatismo e tensioni interetniche.

Tutti gli occhi su Honiara

Le Isole Salomone erano finite sotto la luce dei riflettori internazionali per la prima volta nel 2019, per via della decisione del governo Sogavare di disconoscere Taiwan a favore della politica dell’una sola Cina, e per la seconda volta nel novembre 2021, a causa dello scoppio di una tre-giorni di inaudita violenza, dai caratteri antigovernativi e sinofobici, per le strade della capitale.

La stagione insurrezionale, avvenuta sullo sfondo della curiosa-ma-non-sorprendente rinascita del separatismo – la proposta di tenere un referendum (illegale) sull’indipendenza svelata dalla (ricca) provincia di Malaita nel 2020 –, non ha, però, sortito l’effetto sperato (da Washington) su Honiara. Troppo il rancore per i torti (e i crimini) subiti dal colonialismo dell’Anglosfera sino a ieri, o meglio fino ad oggi. Troppa la voglia di rivalsa, di riscatto, fondata sull’avvenuta acquisizione di una coscienza nazionale e sulla volontà di trarre profitto, anziché sperimentare il furto, dai giacimenti di risorse naturali e dal posizionamento geostrategico delle Salomone.

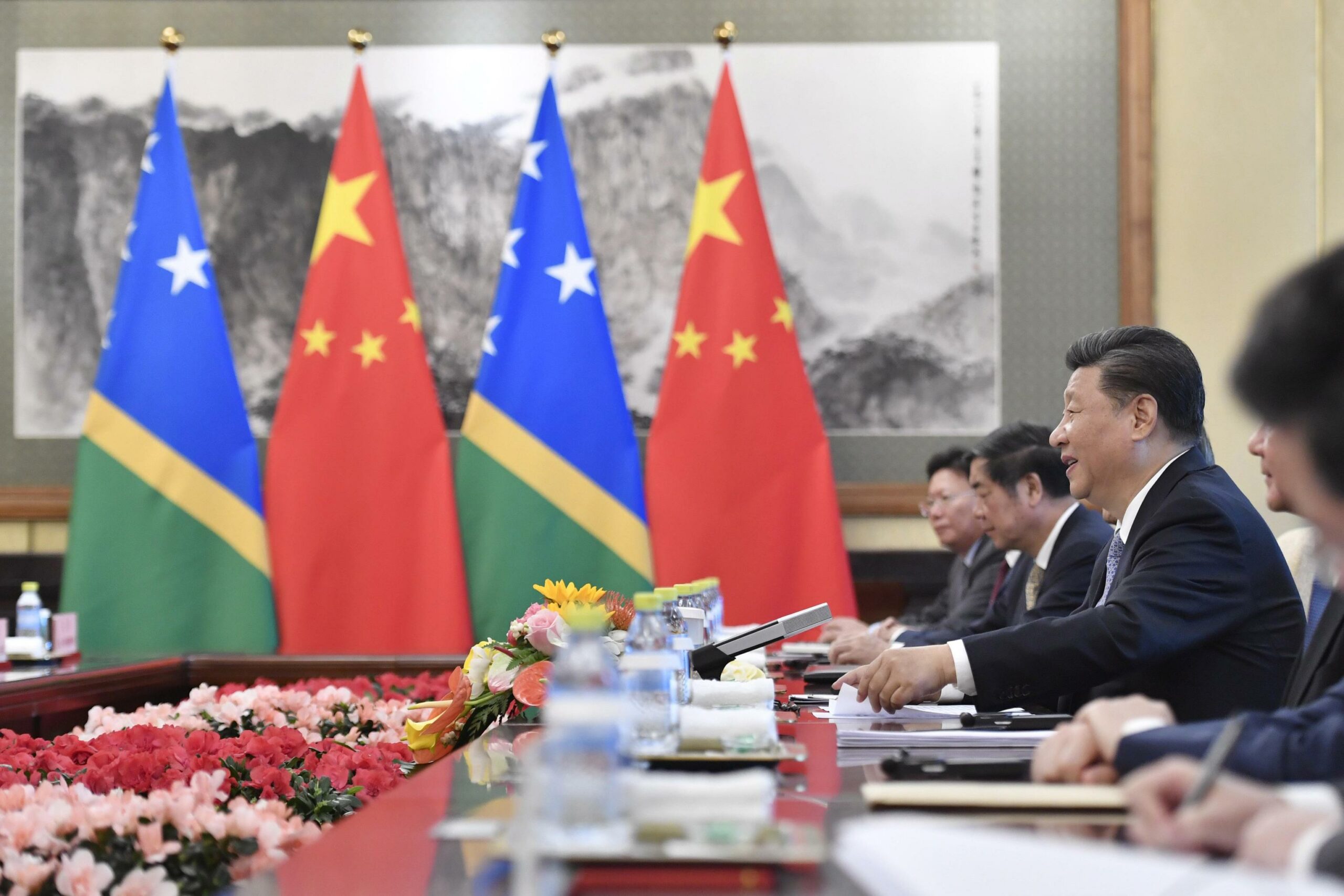

Quanto fossero estesi e radicati il rancore postcoloniale e la voglia di rivalsa dei salomonesi, guidati un primo ministro altrettanto incompreso a Occidente come Manasseh Sogavare – un veterano della politica con un record di bracci di ferro con l’Australia –, gli Stati Uniti hanno potuto comprenderlo il 19 aprile 2022, quando, distratti dalla guerra in Ucraina, hanno assistito atterriti alla firma di un trattato di sicurezza globale tra le Salomone e la Repubblica Popolare Cinese.

L’importanza delle Salomone

Il trattato di sicurezza globale tra Pechino e Honiara è stato accolto con ostile freddezza a Washington, che ha prontamente agitato lo spettro di non meglio precisate reazioni qualora il testo dovesse condurre alla futura apertura di una base militare cinese nell’arcipelago – che sarebbe la seconda all’estero dopo quella del pivotale Gibuti, ma la quarta se si volessero far rientrare nella categoria anche il centro per la raccolta di SIGINT nel Myanmar e l’avamposto nel Tagikistan.

Lo sbarco cinese nelle Salomone, che peraltro è tutto meno che recente – cominciato in concomitanza con la guerra civile del 2003 –, ha messo in allerta la presidenza Biden perché trattasi dell’ultima evidenza di un’espansione silente, sotto traccia, che mina le fondamenta del sistema delle rotte e dei colli di bottiglia costruito dall’Impero britannico durante l’età dell’imperialismo del libero commercio ed ereditato dagli Stati Uniti. Una sfida alla globalizzazione, oltre che all’egemonia delle sorelle dell’anglosfera sull’Indo-Pacifico. Un déjà-vu, o meglio un déjà-vecu, dato che oggi è Xi Jinping l’aspirante egemone che mira alle Solomone con orizzonte il dominio del Pacifico e che ieri furono il cancelliere Bismarck e l’imperatore Hirohito.

Perché le Salomone siano entrate in maniera dirompente nella competizione tra grandi potenze, rivelandosi una di quelle periferie al centro dello scontro egemonico del XXI secolo, non è difficile da capire. È una questione di diplomazia, di geoeconomia e di proiezione imperiale:

- Diplomazia perché sottrarre le Salomone all’anglosfera equivale ad accelerare l’accerchiamento di Taiwan, perché alcuni dei pochi stati che continuano a riconoscerlo si trovano in Oceania: Marshall, Nauru, Palau, Tuvalu. Scommettere su Honiara è sperare in un effetto domino.

- Geoeconomia perché le Salomone sono un arcipelago di oltre novecento isole nel cui sottosuolo si trovano considerevoli giacimenti di risorse naturali dal valore strategico, come gas, nickel, oro, petrolio, zinco e terre rare. Giacimenti che fanno gola perché in parte vergini, cioè mai sfruttati, e in parte avvolti dall’ignoto, perché le loro dimensioni non sono mai state misurate con esattezza.

- Proiezione imperiale perché le Salomone sono incuneate strategicamente ad est dell’Indonesia, a nord dell’Oceania bianca e ad ovest dello strategico triangolo polinesiano. Un posizionamento in grado di sconvolgere equilibri, di crearne di nuovi, in quanto funzionale all’aggiramento della prima cerchia contenitiva della catena di isole.

La prova del fuoco

La partita per il fato delle Salomone, dal cui controllo dipende l’egemonia dell’anglosfera nel Pacifico, è entrata in una nuova fase dal 19.4.22. Fase che potrebbe comportare un rinnovato dinamismo alla luce del Sole da parte degli Stati Uniti, la cui rete diplomatica nel triangolo Melanesia-Micronesia-Polinesia è da smaltare e ricostruire ex novo, ma anche un aumento del disordine nel mai quieto arcipelago e dintorni. I moti sinofobici, le proteste antigovernative e il risorgere del separatismo come prodromi di ciò che potrebbe accadere.

Xi è avvertito: una battaglia è stata vinta, ma la guerra deve ancora cominciare. Guerra che probabilmente vedrà gli Stati Uniti far leva su pressioni diplomatiche, anarchia produttiva e strategia dell’indianizzazione di britannica memoria – la strumentalizzazione di identità e micro-nazionalismi per indebolire gli stati multietnici – per testare le effettive capacità della Repubblica Popolare Cinese. Perché un trattato di sicurezza è stato siglato e il suo contenuto, cioè la volontà di Pechino di tutelare la pace sociale a Honiara, verrà messo alla prova.