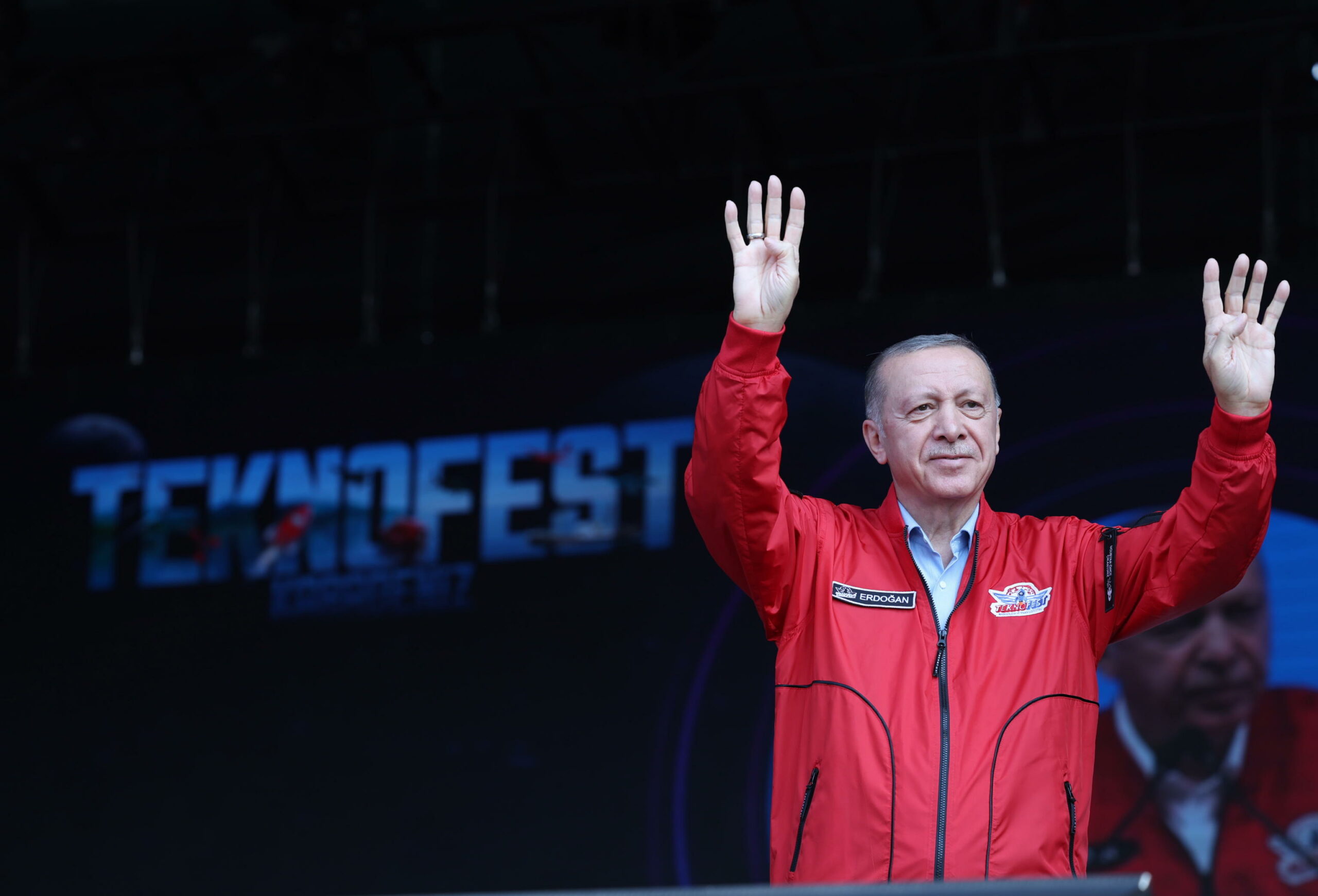

Recep Tayyip Erdogan non è solo il presidente della Turchia, ma un uomo che in questi mesi (ma potremmo dire anni) ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche internazionali. La guerra in Ucraina, con il sultano a farsi addirittura garante dello sblocco della partita del grano attraverso il Bosforo, è solo l’ultima immagine. Forse quella più eloquente e possibilmente più ricercata dal leader turco, desideroso di mostrarsi al mondo come interprete di chi vuole la pace e la risoluzione di crisi potenzialmente esplosive per alcune regioni del mondo. Ma se questa è l’ultima fotografia, quella dell’Erdogan mediatore, esistono una serie di altre immagini non meno importanti che rendono di fatto impossibile, oggi, parlare della politica mediterranea, mediorientale, nordafricana e di fatto anche europea senza dover fare riferimento alla figura del presidente turco. E questo è accaduto anche mutando più o meno radicalmente strategie, obiettivi, alleanze e tattiche semplicemente a seconda delle opportunità che si sono venute a creare nel corso del suo lungo periodo alla guida di Ankara.

Le mosse in Siria e Libia

Scorrendo i più recenti focolai di guerra, tensione e crisi che hanno coinvolto l’Europa (e in particolare i suoi confini), è facile notare come tutti quanti abbiano un comune denominatore nella capacità del “sultano” di inserirsi nelle partite massimizzando i propri profitti. Lo abbiamo visto in Siria, dove Erdogan, da amico di Bashar al Assad, all’inizio della guerra ha deciso di puntare tutto sui ribelli per penetrare all’interno del tessuto statale siriano e soprattutto infliggere un duro colpo alle organizzazioni curde nel nord del Paese. Poi Ankara ha di nuovo cambiato atteggiamento, costruendo insieme alla Russia e all’Iran quella piattaforma di Astana che serve a regolare il conflitto e che è composta da due potenze che hanno apertamente appoggiato Assad facendo sì che mantenesse il potere. Tutto questo senza che la Turchia sia mai uscita dall’Alleanza Atlantica e anzi riuscendo a capitalizzare il flusso di migranti partiti dalla Siria (e non solo) per bloccarli nel proprio Paese, cercare di inserirli nel tessuto sociale e lavorativo, ma anche per chiedere all’Europa diversi miliardi di euro in cambio della garanzia di non lasciare che queste ondate di profughi di riversassero dall’altro parte dell’Egeo.

La partita libica è stata un’altra finestra di opportunità sfruttata dal presidente turco anche grazie agli errori dell’Europa e in parte anche dell’Italia, specialmente negli anni di Fayez al Sarraj alla guida di Tripoli. Anche in quest’occasione, la Turchia si è contraddistinta per il supporto nei confronti di una fazione strappando alleanze e accordi che oggi rendono Ankara il vero centro di potere della parte occidentale della Libia. La facilità del leader dell’Akp di sfruttare altri conflitti si è vista più di recente anche in una guerra spesso dimenticata dai media internazionali ma fondamentale dal punto di vista regionale: quella del Nagorno Karabakh, che vede contrapposti Armenia e Azerbaigian. In quest’occasione, Erdogan, sfruttando anche i legami etnici, storici e culturali con gli azerbagiani, si è subito attivato per il supporto militare di Baku ridisegnando i destini del conflitto in favore di quella parte.

Questi tre esempi, che rappresentano una sorta di cintura di fuoco intorno al Vecchio Continente, sono solo quelli più eloquenti e che hanno contraddistinto in modo sensibile (e anche più violento) l’importanza della nuova Turchia nel nostro quadrante di riferimento. Ma altre mosse, non meno importanti sotto il profilo diplomatico e strategico, hanno fatto capire in modo estremamente rilevante la capacità del Sultano di infiltrarsi nelle reti della politica regionale e mondiale per “passare all’incasso”. Lo ha fatto con la Grecia e con Cipro, nell’eterna sfida per il controllo dell’Egeo e dei mari che uniscono l’isola occupata a nord dai turchi fino a Creta. La contesa su quei fondali e sulla spartizione delle zone economiche esclusive ha portato a un continuo afflusso di navi da ricerca turche e militari in tutti gli specchi d’acqua imponendo una tensione che ha anche lo scopo di ristabilire le linee di delimitazione nelle acque del Mediterraneo in base alla mappa di “Mavi Vatan”, la dottrina marittima ideata dall’ammiraglio Cem Gurdeniz.

La partita con Israele

Una svolta a cui va aggiunto il più recente (e altrettanto importante) riavvicinamento con Israele dopo anni di forti tensioni legate soprattutto alla vicinanza di Erdogan con Hamas. Il presidente turco, in un recente colloquio telefonico con l’omologo israeliano Isaac Herzog, ha detto che “Ankara è disposta a favorire la cooperazione e il dialogo sulla base del rispetto delle sensibilità reciproche. La nomina degli ambasciatori è un passo importante verso lo sviluppo positivo delle relazioni”. Un riallineamento che arriva nelle stesse ore in cui l’agenzia Anadolu ha riportato le parole Erdogan sul fatto che i contatti con l’Egitto (altro Paese con forti dispute con la Turchia) “continuano a livello ministeriale” e che “gli egiziani sono nostri fratelli”. Segnali da non sottovalutare e che confermano la volontà del Sultano di riprendersi la scena anche nel Levante a seguito della nascita di un blocco anti-turco che sarebbe stato (e ancora sarebbe) decisamente deleterio per gli interessi strategici turchi, sia per quanto riguarda il gas sia per altre questioni di natura diplomatica e di sicurezza. A questo proposito, e a conferma del dinamismo turco in tutte le aree del mondo più vicine ai sogni di gloria del Sultano, non va dimenticato il meccanismo di soft power e diplomazia con cui Ankara ha saputo ritagliarsi un sempre maggiore spazio anche in Africa. Una politica che ha permesso a Erdogan di sfruttare prima la sua vicinanza con la Somalia, per poi risalire il Sahel, l’Africa centrale e occidentale e ricongiungersi fino al suo avamposto libico.

Grazie a questa politica di espansione della propria rete di partnership e presenza militare, il presidente turco è riuscito a capitalizzare anche un evidente peso politico anche nel consesso atlantico, se non in quello europeo. La testimonianza di tutto questo si è avuta più di recente anche con la minaccia del veto turco all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Una mossa che se da un lato ha confermato le difficoltà del sistema occidentale nei rapporti con Ankara, dall’altro lato ha anche ribadito l’impossibilità di molti leader atlantici (e dello stesso segretario generale) di bloccare sul nascere le ambizioni del Sultano dovendo in qualche modo scendere a compromessi. Compromessi che in questo caso sono evidentemente a favore del partner turco, in un meccanismo di do ut des che ricorda quanto già fatto con la crisi migratoria dalla Siria.

I rischi dell’agenda Erdogan

Questa condizione non è esclusivamente favorevole a Erdogan. Un’espansione così accentuata degli interessi del Paese anatolico comporta anche un inevitabile dispendio di energia e di denaro unito a un fisiologico aumento delle possibilità di tensione con i maggior partner internazionali, vicini e più lontani. Il rischio, in sostanza, è che una volta chiusa la finestra di opportunità che Erdogan è capace di sfruttare, sopraggiunga un isolamento più o meno accentuato o un’ostilità crescente. Condizione che colpisce non solo l’economia, ma anche l’agenda politica generale della Repubblica turca in cui possono sorgere rivalità sempre più nette e blocchi apertamente contrari alla strategia di Ankara. Questo è già successo e i frutti si sono osservati specialmente in questi anni.

Le divergenze con la Nato hanno provocato lo stop al programma F-35 e a forti ritrosie in sede Usa per la vendita degli aerei F-16, mentre la lira turca ha subito un crollo nato anche da una certa opposizione dei circuiti economici e finanziari americani. Il gioco di equilibrismo che contraddistingue la politica anatolica – una sorta di gioco d’azzardo esteso dal Sahel al Mar Nero – ha poi scatenato la contrapposizione non solo della Grecia e di Cipro, ma anche di altri attori regionali e internazionali direttamente o indirettamente colpiti dalle politiche espansive turche, come Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, ma anche la Francia o in parte la stessa Italia. L’inserimento in diverse dinamiche mediorientali, caucasiche e africane ma soprattutto l’interessamento sulla questione ucraina ha poi provocato per diverso tempo la freddezza russa, mitigata solo dal fatto che Erdogan, per giocare al meglio la partita del Mar Nero, si è proposto come mediatore evitando di unirsi alle sanzioni a Mosca.

Anche dal punto di vista interno, questa condizione di azzardo continuo nelle varie aree di crisi vicine e più lontano comporta dei costi non sottovalutabili. Una politica estera assertiva, con un’agenda fortemente orientata al ripristino del valore della Turchia quale potenza autonoma e decisiva aiuta certamente a ricompattare una parte dell’elettorato, specie quello nazionalista. Come la vicinanza ad alcuni temi più marcatamente islamisti ha reso possibile la trasformazione del partito Akp in un sistema che unisce anche i segmenti più religiosi del Paese messi da parte per decenni dal kemalismo. Ma dal momento che l’agenda esterna di Ankara si riflette su quella interna, tutto assume anche dei connotati di fragilità. L’utilizzo dei rifugiati siriani ha, per esempio, provocato reazioni a lungo termine decisamente negative di una parte della popolazione ormai stanca di milioni di persone inserite all’interno del Paese e che vengono visti come elementi estranei specialmente in una fase di crisi economica.

L’allontanamento dagli Stati Uniti non sempre riceve accoglienza positiva da parte di quei ranghi delle forze armate legati all’Alleanza Atlantica. Inoltre, il crollo della lira turca ha reso chiaro a tutti i pericoli di un Paese isolato sul piano finanziario, al punto da dover sperare negli interventi risolutivi dei petroldollari qatarioti. Sostenere gli interventi delle forze regolari, dei “proxy” e delle compagnie private in giro per il mondo ha inoltre un costo che in una fase di forte contrazione economica viene visto con estremo sospetto. Infine, la svolta autoritaria e a forte connotazione religiosa – servita, anch’essa, in chiave geopolitica – ha allontanato il governo da parti fondamentali dell’opinione pubblica al punto da far rischiare più volte a Erdogan di perdere lo scettro del potere.

Le ondate di arresti dopo il fallito golpe del 2016 non hanno certo unito il Paese ma dimostrato una forte spaccatura. La ricerca spasmodica di nemici interni, dai curdi del Pkk all’organizzazione di Fetullah Gulen, non ha sortito l’effetto di sradicare il dissenso né il senso di fragilità della leadership turca. E le città della costa occidentali, compresa Istanbul, sono considerate non più punti di forza, ma spine nel fianco di un presidente che sogna la consacrazione nel 2023 ma che rischia di rimanerne ampiamente deluso. L’unica soluzione, in molti casi, appare proprio quella dell’esternalizzazione dei problemi: con una politica internazionale che, nei fatti, ha reso Ankara un elemento centrale e sempre più indipendente rispetto ai blocchi che si contrappongono. Una scelta di natura “imperiale” ben connaturata nelle dinamiche della storia turca, ma che rischia di far apparire il Paese e il suo sultano più come mossi da velleità di gloria che da concreti e puntuali obiettivi.