Quello che accade a Ceuta tra Spagna e Marocco, con migliaia di migranti che assaltano l’enclave spagnola, è quello che accade quotidianamente in tutta l’Europa. C’è un mondo, quello del vecchio Continente, che assiste a una crisi rimandandone la soluzione. E c’è un altro mondo, quello mediorientale e nordafricano, che di questo fenomeno ha una risposta netta, ruvida e con metodi che l’Europa (in una forma di perbenismo internazionale) esternalizza ma non può attuare sul proprio territorio. Un rapporto di lucida ipocrisia e incapacità di trovare soluzione che si trasforma in un sistema complesso: da una parte un’Europa che vive costantemente sotto ricatto, dall’altra parte governi che gestiscono un problema di cui farebbero volentieri a meno, nel mezzo milioni di persone considerate merce di scambio.

Il problema del Marocco

L’invasione di Ceuta, con migliaia di persone arrivate di punto in bianco ai confini dell’enclave spagnola, e quindi dell’Europa, è un esempio perfetto di questa trappola a cui siamo arrivati da anni e senza apparente via di uscita. Dalla Spagna hanno negato che si potesse trattare di una ripicca per quanto avvenuto nei giorni scorsi con il ricovero a Madrid del leader del Polisario, Brahim Gali. Ma le parole della ministra degli Esteri spagnola Arancha González Laya non sembravano troppo convinte. Il capo della diplomazia di Madrid aveva detto di non poter parlare a nome del Marocco e di aver ricevuto garanzie da parte di Rabat che quanto stesse avvenendo a Ceuta non era frutto delle tensioni tra i due Stati. Tuttavia, le parole dell’ambasciatrice marocchina in Spagna a Europa Press non sembrano affatto sulla stessa linea e anzi confermerebbero una tendenza osservata già da molti commentatori: quella dei migranti è fondamentalmente un’arma negoziale. Nel momento in cui la rappresentante di Rabat in terra iberica afferma, senza troppi giri di parole, che “ci sono atti che hanno delle conseguenze” e che queste conseguenze vanno sempre tenute in considerazione, significa che c’è qualcosa che va al di là della pura casualità. Soprattutto nel momento in cui la Spagna, per pura coincidenza temporale, sblocca definitivamente 30 milioni di euro messi già in bilancio proprio a favore del Marocco.

Del resto non è una novità che a Rabat ci sia qualcuno che ritiene di poter utilizzare il fenomeno migratorio come avvertimento per accordi più vantaggiosi con Madrid o per mandare segnali nei confronti della controparte spagnola. Nell’agosto 2014 accadde un caso emblematico: una motovedetta della Guardia Civil intercettò lo yacht del re Mohamed VI per identificare le persone presenti a bordo (sembra che le forze dell’ordine fossero stato insospettiti dall’utilizzo di moto d’acqua spesso usate per portare immigrati clandestini sulle spiagge spagnole). Il gesto dell’ignaro comandante della motovedetta spagnola fu visto dal monarca marocchino come un affronto, al punto che non soltanto il re si lamentò con la sua controparte iberica, Filippo VI, ma le coste andaluse si videro arrivare nel giro di pochissimi giorni un migliaio di persone arrivate clandestinamente dal Marocco. Una coincidenza temporale che fu vista come una chiara mossa politica di Rabat, e oggi riportata sia giornali di destra che di sinistra.

Nel frattempo però la Spagna (e con essa l’Europa) non ha fatto molto per risolvere davvero il problema, rendendo di fatto il Marocco a essere il guardiano dell’immigrazione dall’Africa alla penisola iberica. Un elemento che ha sicuramente reso centinaia di milioni di euro a Rabat per il controllo dei flussi, ma che di certo non aiuta un Paese che vorrebbe avere altri tipi di problemi. Se quindi è chiaro che il flusso migratorio rappresenta un’arma anche di ricatto, è altrettanto vero che questo si traduce nell’avere un numero indeterminato di persone clandestine nel proprio territorio e che, se non creano problemi alla Spagna, possono crearne alle autorità marocchine. Con rischi molto seri per Paesi che cercano di uscire da una condizione economica di fragilità rispetto ai Paesi europei del Mediterraneo.

Dal Marocco alla Turchia

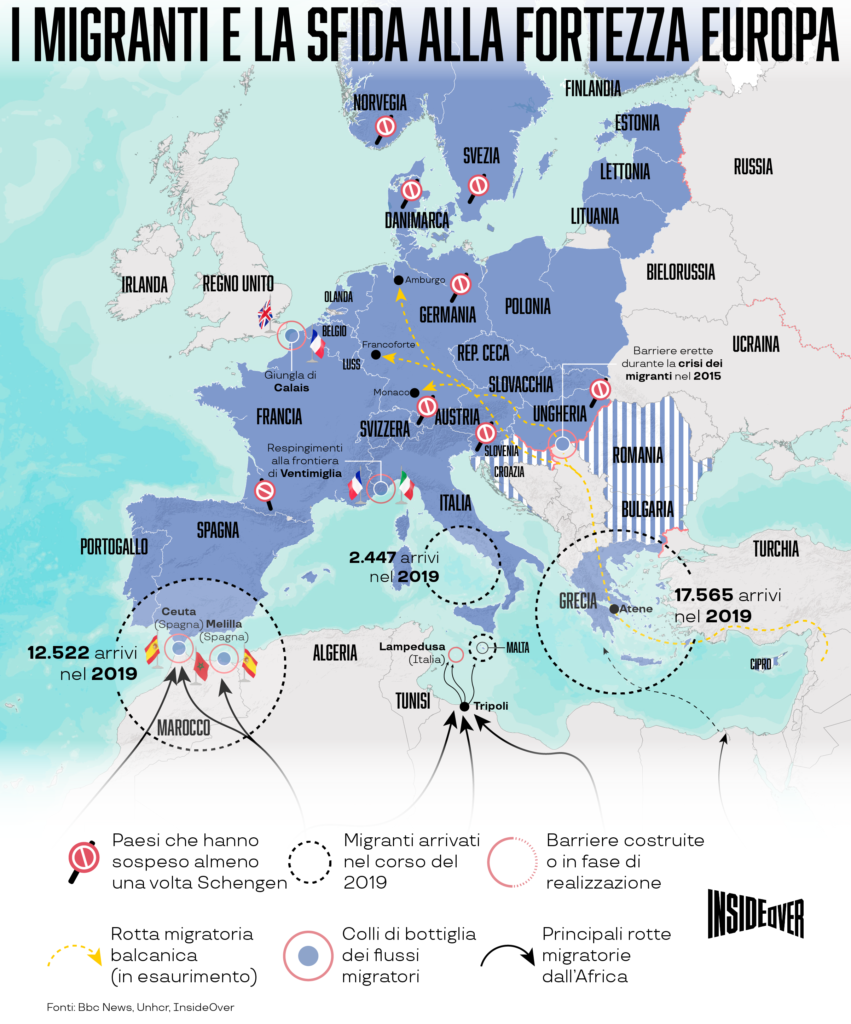

Traslando il problema dal Mediterraneo occidentale ad altre parti dell’Europa e di Nord Africa e Medio Oriente, le cose non sembrano andare molto diversamente. Pensiamo al caso turco, con Recep Tayyip Erdogan che viene profumatamente pagato dall’Europa per mantenere dentro i confini turchi i profughi siriani ma anche migliaia di persone di altra origine e che sono diretti in Europa passando per il corridoio anatolico. Anche in questo caso, il rapporto tra Europa e Turchia si gioca, come per il Marocco, su un doppio schema. Da un lato, ricevere denari per fermare i migranti è stata la premessa per consegnare le chiavi di una crisi in mano ad Ankara. Un’arma di ricatto che Erdogan ha sfruttato per la sua agenda politica nel Mediterraneo orientale e nei Balcani, rendendo il rapporto con l’Unione europea inscindibile quantomeno sotto il profilo del controllo dei flussi migratori. Dall’altro lato, non deve però dimenticarsi cosa ha comportato per la Turchia possedere sul proprio suolo centinaia di migliaia di persone, sia come sforzo economico che come rischio sociale, rendendo tra l’altro la vita di queste milioni di persone un problema e un’arma a seconda dei punti di vista.

L’Europa, in tutto questo, ha indubbiamente mostrato il suo lato peggiore. Prima ha lasciato i Paesi balcanici, dalla Grecia all’Ungheria, in balia del fiume umano proveniente dal Medio Oriente e con la condanna a qualsiasi forma di muro. Poi, una volta che quel milione di profughi arrivò in Germania, a Bruxelles si accorsero del problema chiedendo l’aiuto della Turchia. Erdogan, leader criticato continuamente dai suoi omologhi europei ed escluso dal consesso Ue, si è così visto arrivare gli europei con miliardi in tasca e un disperato bisogno di aiuto, rendendo il suo impegno militare in Siria e l’arrivo dei profughi un’assicurazione sui rapporti con con il Vecchio Continente. E intanto nessuno ha pensato di mettere un freno a quell’esodo se non bloccandone il corso prima che arrivasse alla foce, cioè l’Europa. Mentre la sorgente fatta di guerra, crisi umanitarie e governi inefficienti è rimasta completamente intatta.

Il pericolo sul fronte libico

Si è spesso discusso della possibilità che la penetrazione turca in Libia, in particolare nella Tripolitania, possa comportare l’introduzione dello stesso schema dell’Egeo o di Gibilterra anche per il Mediterraneo centrale. Un rischio possibile, quello è certo, ma con varianti che possono essere foriere di pericoli anche maggiori per l’Italia. Innanzitutto, perché a differenza di Marocco e Turchia la Libia non ha un unico interlocutore: le milizie sono tante, il governo di unità nazionale non ha un’autorità reale e riconosciuta e soprattutto esistono ancora sacche di completa anarchia e guerra. In secondo luogo, c’è un problema di assenza di controlli reali anche da parte delle stesse milizie, il più delle volte totalmente inefficienti, oltre che inaffidabili, e che pur rientrare in parte nei ranghi delle forze governative non si sono mai costruite come vere forze dell’ordine. Sul fronte della Guardia costiera libica, inoltre, esiste un tema legata al loro addestramento: molte motovedette sono italiane, ma la Turchia ne addestra in gran parte il personale definendone quindi prerogative e modalità d’azione.

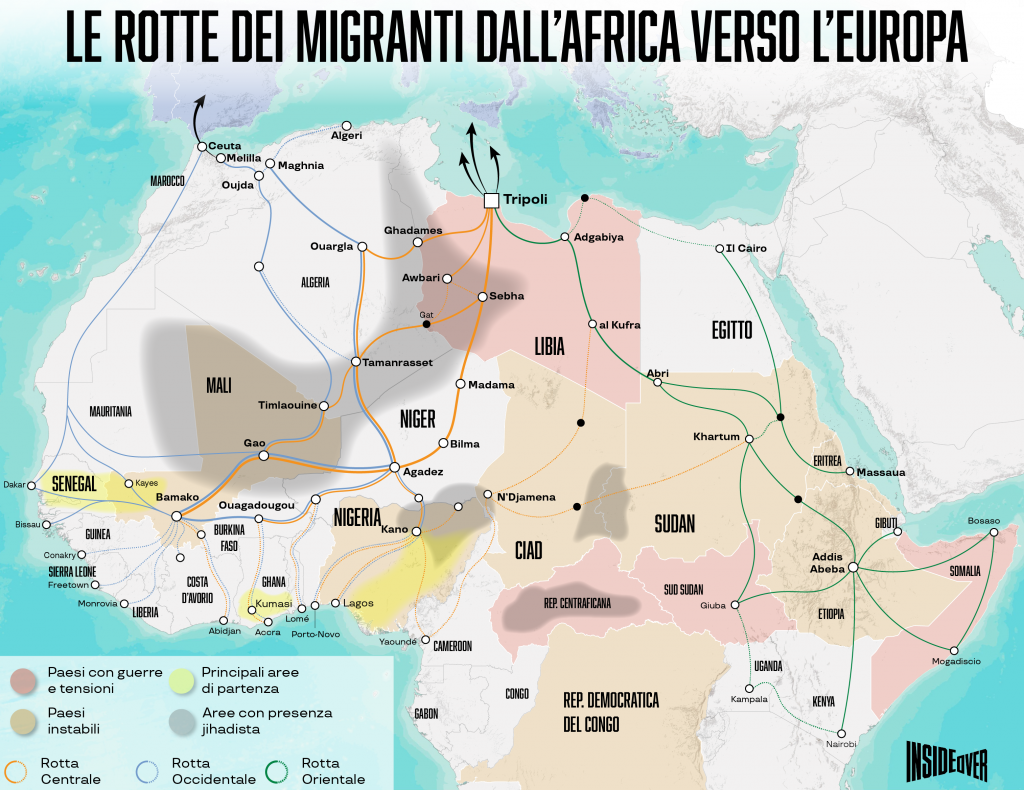

Se sulle coste il problema è il mancato controllo, per quanto riguarda il sud della Libia, poi, i problemi sono ancora più grandi. I confini meridionali sono praticamente inesistenti, con il Fezzan a fare da cuscinetto tra i due vespai della Libia e dell’Africa centrale. Un territorio senza governo, in cui regnano milizia, mercenari e tribù, circondato da Stati in cui gli esecutivi non hanno alcun tipo di autorità sostanziale e in cui dilaga il fenomeno dei trafficanti di esseri umani.

Un inferno in cui l’Europa continua a rimanere assente o, se è presente, lo fa con missioni militari complesse e rapporti diplomatici talmente differenti da Paese a Paese da non riuscire a muoversi simultaneamente. I problemi sono esternalizzati, le forze armate si posizionano in Africa – e sempre più a sud verso il Sahel – sperando di risolvere le crisi, ma senza una strategia complessiva che fermi il flusso di migranti verso l’Europa. E nel frattempo l’unica possibilità per i governi di frontiera (europea) è quello di riversare miliardi nelle casse dei dirimpettai africani confidando nel controllo. La risposta sull’efficacia o meno di questi “contratti” arriva con quanto avviene tra Lampedusa e le coste siciliane.