La Germania orfana di Angela Merkel è nella tempesta. Il 2022 ha accelerato il brusco processo di ritorno del Paese nella storia che la Cancelliera, in sedici anni, aveva provato a governare con gradualità. La tempesta energetica, l’invasione russa dell’Ucraina, la fine dell’integrazione geostrategica nella “GeRussia”, la caduta del Paese in deficit commerciale per la prima volta dalla riunificazione nel maggio 2022 e la scelta del neo-cancelliere Olaf Scholz di procedere a un rilancio delle spese militari sono segnali di un caos sistemico che il Paese ha difficoltà a governare.

L’eredità della Merkel

La nazione dell’era merkeliana è stata, a lungo, pivot dell’Europa. Nel bene e nel male. Lo è stata quando si è trattato di offrire una risposta comune alle crisi, ispirando sia la rovinosa strategia austeritaria del 2010-2012 sia la più pragmatica e inevitabile svolta del 2020, anno della pandemia di Covid-19; ha disegnato assieme alla Francia di Emmanuel Macron le bozze dell’autonomia strategica europea e ha proiettato il suo sistema economico e tecnologico tra le eccellenze mondiali. Ha costruito, anche dopo il caos del 2014, un rapporto con la Russia pragmatico e franco, mai volto alla ricerca di un’amicizia di facciata ma fondato su un matrimonio di interessi esplicitato. Ha guardato alla Cina fondando elementi di cooperazione e competizione, aprendo il porto di Duisburg a terminale occidentale delle Vie della Seta sul cuore del Reno ma guardandosi sempre dalle minacce di possibili scalate di Pechino all’economia nazionale. Non ha mai deviato dalla retorica pro-Nato e pro-Occidente ma ha giocato con furbizia da free rider garantendosi la sicurezza di matrice americana con il minore costo possibile.

I risultati di una fase contrastata sul fronte interno, in cui problemi come l’aumento della povertà e le crisi migratorie hanno fiaccato più volte il consenso della Cancelliera, sono state sul fronte strategico considerevoli: la Germania targata Merkel è stata riconosciuta a pieno diritto, dentro e fuori il G7, come l’adulto nella stanza dell’Occidente. Piattaforma industriale fondamentale per partner, amici e anche (formali) rivali politici, superpotenza commerciale, attore fautore del multilateralismo, perno energetico dell’Europa per lo scambio di gas, la Germania della Merkel è stata, in sedici anni, costruita a immagine e somiglianza della sua politica di riferimento.

Il sincretismo tedesco, segreto dell’era Merkel

Discutendo con l’analista geopolitico Gianni Bessi, nei mesi scorsi è emerso su Inside Over un dato fondamentale: la Merkel è stata l’incarnazione del sincretismo tedesco, un’unità nella diversità che ha permesso alla leader cristiano-democratica di essere punto di sintesi della politica tedesca dell’era della riunificazione.

Tale caratteristica ha trovato la sintesi politica nella sua costante predilezione per la Grande Coalizione tra la sua Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e i Socialdemocratici. Vero e proprio patto di unità nazionale nel Paese.

Una scelta di campo a cui si sono aggiunti nel corso del tempo una serie di processi di medio-lungo periodo: la sua graduale incentivazione della dialettica tra ala austeritaria e componente più espansiva dell’economia tedesca, la ricerca di punti di contatto tra la Germania cattolica e quella protestante, l’obiettivo di una sintesi sistemica tra la capitale politica Berlino e quella economica Monaco, feudo dello spesso recalcitrante alleato del suo partito, la Csu, hanno consentito di accelerare il tentativo di proiettare verso l’esterno le energie di una nazione estremamente plurale al suo interno.

Tutto questo ha garantito negli anni la stabilità in nome di un’agenda che ancora nel 2020-2021 sembrava essere pronta al complemento definitivo: Next Generation Eu aveva ribadito l’indispensabilità dell’assenso tedesco per politiche di svolta in Europa, la normalizzazione del Vecchio Continente stava avvenendo sulla scia dell’ascesa di governi e leader che alla Germania guardavano come a un faro (da ultimo Mario Draghi in Italia) e sul campo dei legami con la Russia il completamento del gasdotto Nord Stream 2 si preparava a trasformare in alleanza sistemica la comune sintonia con Mosca in campo energetico, esaltando la complementarietà delle due economie.

Le aspettative su Scholz

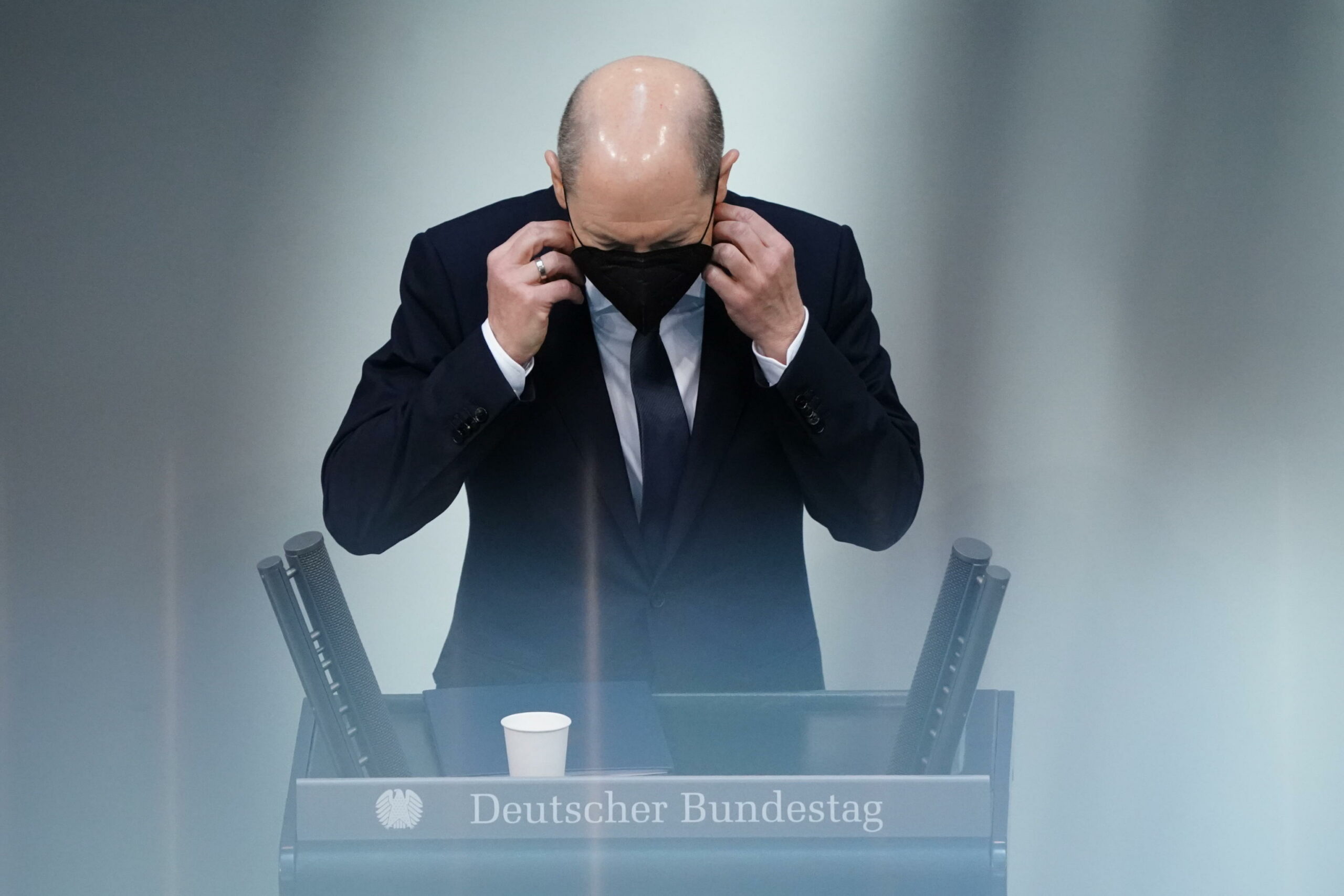

Per uno strano crocevia del destino, proprio l’ascesa di Olaf Scholz alla cancelleria federale alla guida dell’esecutivo “semaforo” formato da Spd, Verdi e Liberali (Fdp) dopo il voto del settembre 2021 avrebbe dovuto fungere da caposaldo definitivo all’eredità di Angela Merkel. Da ministro delle Finanze nel quarto ed ultimo governo della Cancelliera Scholz ha potuto aere la possibilità di imporsi nella gestione dell’agenda economica tedesca in un momento difficile in totale sintonia con l’esecutivo e spesso in parziale dissonanza dalle linee, spostate a sinistra del suo partito.

La copertura della Cancelliera ha consentito a Scholz una serie di contatti e una visibilità internazionale che si è amplificata con lo scoppio della pandemia di Covid-19, durante la quale l’ex sindaco di Amburgo ha giocato d’anticipo per coordinare lo sforzo economico europeo superando la rovinosa eredità dell’austerità germanocentrica. Col supporto decisivo a Next Generation Eu ha sancito la sua credibilità. Il voto del 26 settembre 2021, a tal proposito, ha mostrato un grande afflato per l’agenda di stabilità merkeliana. Del resto, come ha sottolineato a Il Giornale l’ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbing, il centro non lontano dalla visione sincretica merkeliana sul fronte politico, economico e valoriale ha conquistato una sommatoria dell’85% dei consensi.

La fragilità della Germania alla svolta politica

L’esecutivo “semaforo” però ha dovuto fin dall’inizio affrontare l’accelerazione della crisi globale senza aver, in precedenza, conquistato una stabilità interna. L’aumento dell’inflazione e dei prezzi energetici ha messo a repentaglio la ripresa europea e la crescita dell’industria nazionale, la tensione europea sulla futura risposta a questi problemi ha visto in difficoltà Scholz nel controllare le pulsioni dei falchi pro-austerità. La crisi tra Russia e Ucraina ha fatto il resto.

In primo luogo facendo apparire fin da subito lampante la differenza di statura tra l’ex Cancelliera e l’erede Scholz nelle relazioni internazionali: Scholz ha provato senza successo a fare da perno e mediatore tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky senza riuscire a riavviare il Formato Normandia; la pressione dei Verdi, liberalprogressisti, atlantisti e antirussi, critici del legame energetico con la Russia e al controllo della politica estera con Annalena Baerbock, ha fatto il resto.

In secondo luogo, lo spartiacque del 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, ha bruscamente riportato Berlino nella storia senza che in Germania si fosse, definitivamente, pronti a questo passo. A barattare una volta per tutte l’economia con la geopolitica. A prendere la responsabilità del proprio estero vicino. A riarmarsi con convinzione, indipendentemente dagli annunci del Cancelliere di un fondo da 100 miliardi di euro.

Scholz nella tempesta

La crisi russo-ucraina ha messo alle corde Scholz; la mossa improvvida di Putin ha “suicidato” l’ambizioso progetto della GeRussia; la reazione guidata da Usa, Regno Unito e dai Paesi meno germanocentrici d’Europa (Polonia e baltici in testa) a favore dell’Ucraina ha sdoganato la retorica del fermo sostegno militare a Kiev con la vittoria come obiettivo che ha schiacciato i progetti di autonomia strategica europea; l’asse franco-tedesco costruito con Emmanuel Macron è stato ridimensionato in importanza dall’agenda di Joe Biden di guerra per procura a Mosca e dall’ingresso annunciato di Finlandia e Svezia nella Nato; la crisi energetica si è fatta tempesta prima e tsunami in seguito, esponendo la Germania ai problemi della dipendenza russa in una fase di acuto deterioramento dei rapporti bilaterali. Il panico in cui è precipitata la coalizione di governo ha fatto il resto: a Scholz sono, più volte, saltati i nervi e l’accelerato ritorno nella storia della Germania ha causato attrito.

La svolta conflittuale della relazione sul fronte dell’Est tra russi e tedeschi è una costante che si alterna ai periodi di pace e distensione.. Questa volta però la Germania è trincea politica, economica, energetica della guerra senza limiti d’Ucraina e si trova a essere centrale in un’Europa diventata campo di battaglia, non solo metaforico, tra potenze. Ci sono tutte le condizioni per un declino sistemico della potenza continentale per eccellenza nelle nebbie del caos ucraino. E per la prima volta la Germania si trova a rimpiangere una singola figura: Angela Merkel, che aveva in mano le redini del potere e di un’agenda che lei sola aveva consolidato, complice il legame con le cancellerie internazionali. E che oggi va sfilacciandosi mentre industria, commerci, sicurezza energetica e tranquillità diplomatica, i capisaldi del progresso tedesco dell’ultimo trentennio, sono messi a repentaglio come mai dal 1990 ad oggi.