A distanza di quasi otto anni, i carri armati sono tornati a sfilare lungo le vie di Ouagadougou. Nei giorni scorsi un colpo di Stato ha posto fine alla presidenza Christian Kaboré quale presidente del Burkina Faso. Al suo posto una giunta militare che ha annunciato una fase di transizione capace di portare, secondo i programmi della giunta, a nuove elezioni e a una fase di transizione politica. Un golpe nel Sahel oramai non fa quasi più notizia. Si tratta del quarto episodio del genere nel giro di 18 mesi. Due, in particolare, sono stati i golpe in Mali dal 2020 in poi, a questi occorre aggiungere l’azione militare dei gruppi di opposizione in Ciad che il 20 aprile 2021 hanno portato alla morte del presidente Idris Deby. Il Sahel si conferma come una delle aree più instabili del continente africano.

La poca stabilità mina gli sforzi contro il terrorismo

Su LeFaso.net, principale quotidiano online del Burkina Faso, in questi giorni sono state fatte molte analisi politiche sul come si è arrivati all’ultimo golpe. Alcuni analisti politici locali hanno dato la colpa alla sensazione di insicurezza tra i cittadini, falcidiati dall’avanzata del terrorismo e dai continui attacchi posti in essere da gruppi jihadisti locali. Problemi a cui le istituzioni guidate da Kaboré non hanno saputo, a detta di molti cittadini burkinabé, porre un freno. Da qui un certo sostegno dell’opinione pubblica al colpo di Stato. Ma il vero nocciolo della questione consiste nel fatto che il Burkina Faso può essere annoverato tra quei Paesi in cui, in maniera più o meno costante, è possibile aspettarsi un golpe. Nel 2014 un’azione dei militari aveva deposto il presidente Blaise Campaoré, il successore (nonché il principale sospettato della sua uccisione) di Thomas Sankara. Da allora Ouagadougou sembrava essersi avviata verso un tranquillo processo democratico. Nel 2015 Kaboré ha preso il potere dopo elezioni giudicate complessivamente regolari esercitando il suo mandato senza particolari scossoni. Fino al golpe di pochi giorni fa.

Due colpi di Stato in otto anni pongono il Burkina Faso tra gli Stati più instabili della regione del Sahel. Il vero problema però è che, tra i Paesi confinanti, c’è chi sta peggio. Nell’agosto 2020 un golpe in Mali aveva deposto il presidente Keita. Nove mesi dopo, nel maggio 2021, un’altra azione golpista, ha portato all’instaurazione di una nuova giunta militare. Stessa instabilità avuta in Ciad. Qui nell’aprile scorso il gruppo di ribelli del Fact ha attaccato l’esercito locale e durante le azioni belliche, in circostanze ancora poco chiare, è stato ucciso il presidente Idris Deby. Al suo posto è stato designato il figlio Mahamat Déby Itno, ma c’è chi sostiene che in realtà nella capitale N’Djamena si è assistito a un vero e proprio golpe.

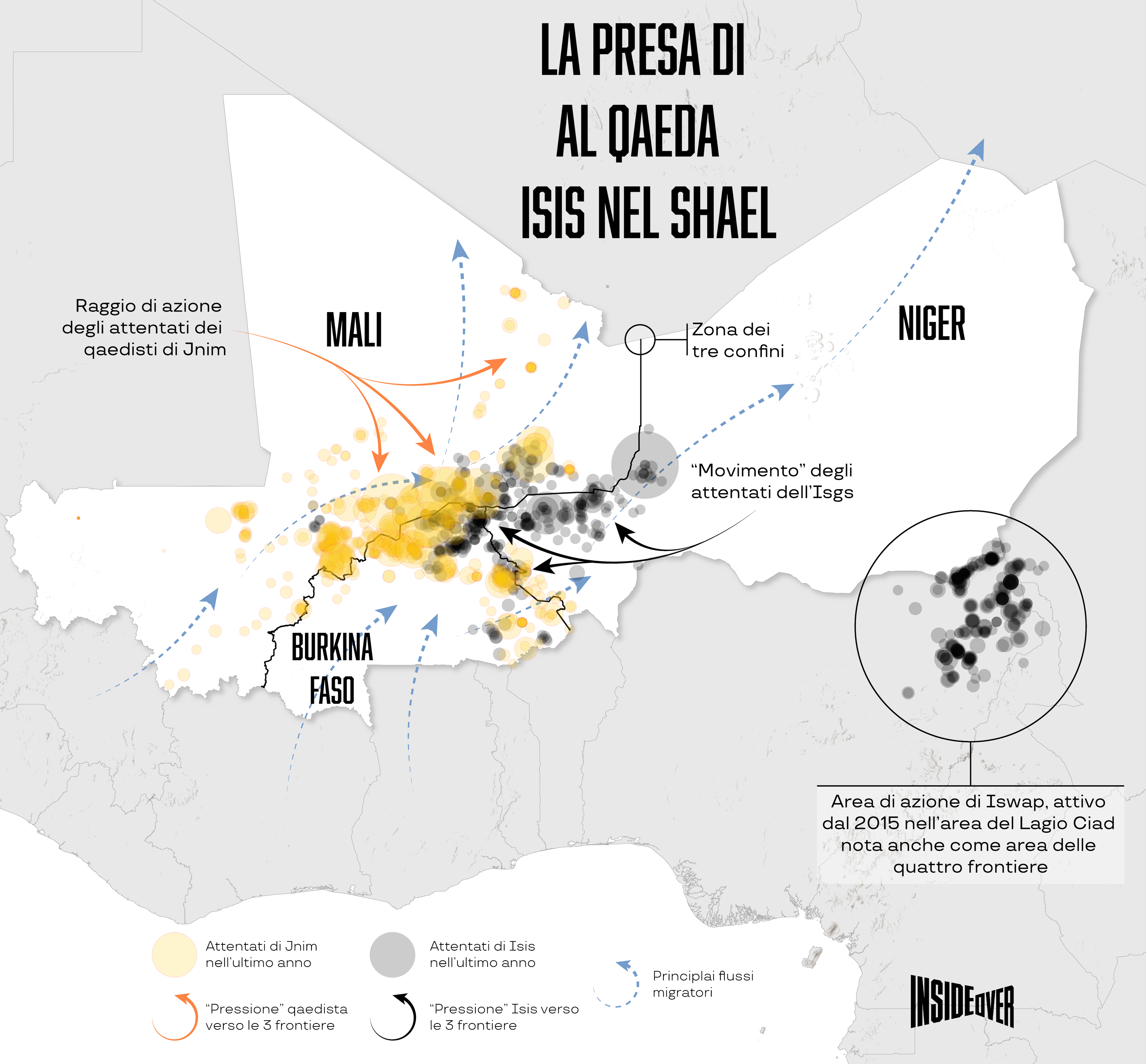

Burkina Faso, Mali e Ciad in comune non hanno soltanto la frequenza costante di colpi di Stato. Tutti e tre i Paesi sono parte importante del G5 del Sahel, assieme a Niger e Mauritania, altre nazioni che certo non brillano per stabilità politica. Si tratta di Paesi fondamentali nella lotta contro il terrorismo. Qui infatti si annodano alcuni dei principali gruppi jihadisti, legati sia ad Al Qaeda che all’Isis, del continente africano. Non è un caso che tra Mali, Niger e Burkina Faso si stanno sviluppando alcune delle più delicate missioni internazionali. A partire da quella denominata “Takuba“, a cui partecipa anche l’Italia. Un’operazione svolta in un contesto molto particolare. A testimoniarlo l’attacco, avvenuto poche ore dopo il golpe nel Burkina Faso, contro una base che ospita soldati francesi e italiani nella città di Gao, in Mali. Nessuno è rimasto ferito ma, assieme all’azione dei militari a Ouagadougou, l’episodio rappresenta un emblema della situazione di instabilità dell’area e dell’avanzata del terrorismo.

Un campo minato anche per l’Italia

Il Sahel dunque è tanto strategico quanto pericoloso. Essere presenti in quest’area è sempre più importante ma, al tempo stesso, fonte di preoccupazione. Sotto il profilo politico, di fatto si ha a che fare con governi instabili e soggetti a frequenti colpi di mano militari. Impossibile, almeno per il momento, poter programmare interventi a lungo termine oppure scommettere su progetti in grado di fermare la spirale jihadista in modo definitivo. Le sempre più precarie condizioni di sicurezza poi espongono i soldati presenti nella regione a gravi rischi. Vale per il Mali, dove si trova il grosso delle truppe occidentali, così come ovviamente per il Burkina Faso e il Niger. Quest’ultimo Paese è stato soprannominato di recente come la “caserma d’Africa”. Qui sono presenti francesi, statunitensi, tedeschi e anche italiani, oltre che soldati di altri contingenti. Rispetto ai vicini dell’area del Sahel sembrerebbe quello più stabile, ma il terrorismo è in grado di colpire in realtà nelle regioni più vulnerabili. Marco Alban, rappresentante dell’Ong Cisv Italia, in un’intervista rilasciata su InsideOver a giugno ha parlato dei gruppi jihadisti come gli unici veri “datori di lavoro” rimasti in molte aree settentrionali del Niger.

Il Sahel è quindi un campo minato. Ovunque ci si muova, si rischia di inciampare in problemi politici e di sicurezza. Un discorso che vale anche per l’Italia. Roma ha interessi molto importanti da queste parti. In primo luogo, essere presenti vuol dire poter contare su un ponte nel cuore dell’Africa e sperare di potenziare un giorno la propria politica riguardante il cosiddetto “Mediterraneo allargato”. In secondo luogo, è nel Sahel che si originano buona parte dei flussi migratori che culminano poi in Libia dove i trafficanti locali spingono i barconi verso le coste del nostro Paese. C’è poi il discorso ovviamente legato alla lotta al terrorismo. Impossibile quindi pensare a un abbandono della regione. Ma al tempo stesso ben si comprende la delicatezza della situazione. Da Roma, terminate le distrazioni per le elezioni presidenziali, occorre tener ben saldo il dossier in mano. Impantanarsi tra le dune del deserto non è mai stato, in questo spicchio di Africa, così semplice.