Negli ultimi anni la guerra in Nagorno-Karabakh prima e il violento conflitto in Ucraina poi hanno portato scenari ritenuti da analisti e decisori critici per l’ordine internazionale a incendiarsi. Le guerre preventive scatenate da Azerbaijan e Russia contro, rispettivamente, Armenia e Ucraina hanno mostrato il ritorno dell’uso della forza come strumento di risoluzione delle contrapposizioni tra Stati con una veemenza che non si ricordava dalla fine della Guerra Fredda.

La fine del bipolarismo e il rapido consumarsi dell’utopia unipolare del mondo a guida esclusiva statunitense hanno condotto l’ordine globale a trasformarsi in un grande disordine internazionale, anarchico e senza regole precise. In quest’ottica si sono alimentati i focolai di tensione nel contesto di un sempre più graduale disfacimento dei pesi e dei contrappesi che delimitavano gli equilibri di potenza. Il declino del bipolarismo e gli scenari di guerra ibrida ed economica emersi in diversi contesti hanno fatto il resto portando, sostanzialmente, le potenze a contatto in varie aree del mondo. Conflitti congelati o a bassa intensità prossimi a risvegliarsi, aree di mondo aspramente contese tra potenze, punti di contatto tra imperi vecchi e nuovi tornati a confrontarsi, zone a rivendicazione politica multipla: le fasce di tensione dove la prossima guerra potrebbe esplodere sono numerose.

Siria, Libia, Yemen: tre “bombe” non disinnnescate

Il Grande Medio Oriente e l’area del Nord Africa sono le prime zone da valutare con attenzione. Quella in Siria, di cui si è parlato di recente su queste colonne, è la più violenta tra le guerre congelate senza un esito definitivo, anche se formalmente nessuno mette più a repentaglio la permanenza al potere del regime alauita di Bashar al-Assad. Il Paese fatica a ritrovare unità, e la ripresa delle operazioni turche contro i Curdi del Rojava di recente ci ha ricordato quanto il martoriato Paese mediorientale abbia decisamente problemi di stabilità.

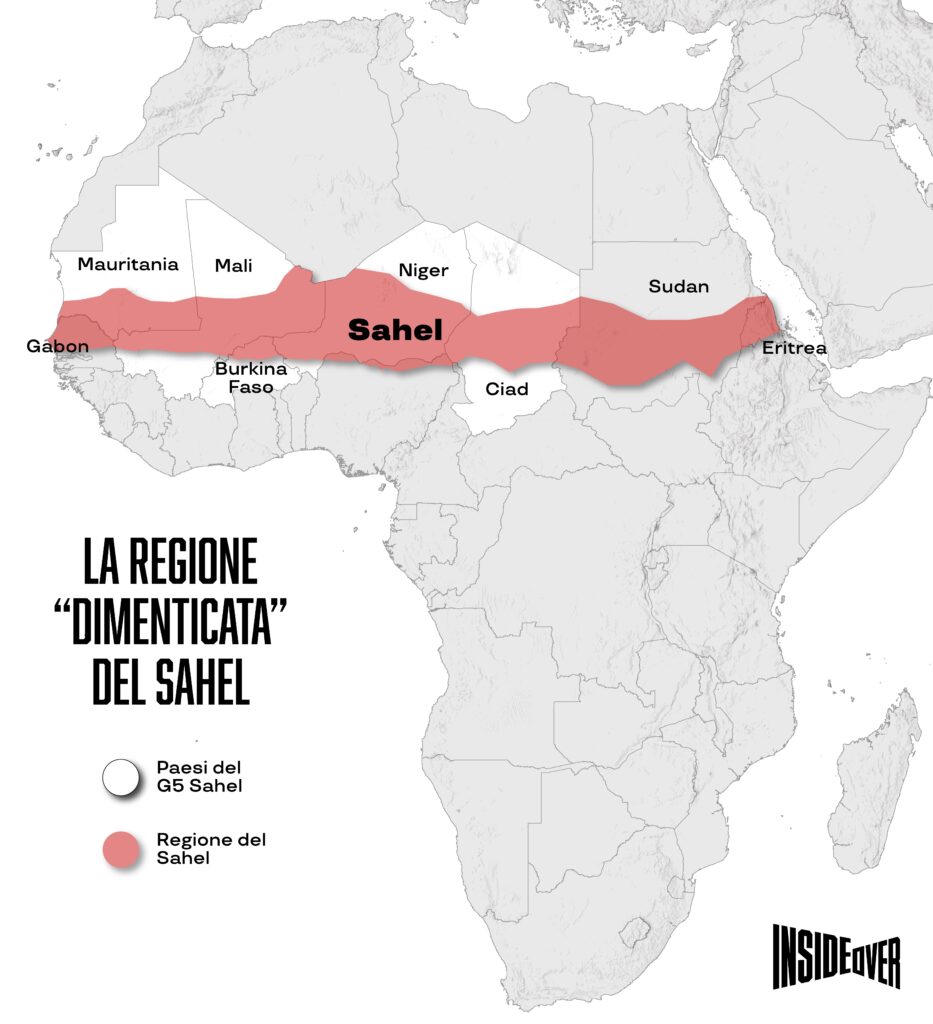

Oltre alla Siria anche Yemen e Libia sono Paesi spaccati dalle proprie guerre civili la cui priorità è, oggigiorno, uscire dal pantano che le vede aree di conflitto e guerre per procura tra eterogenei mosaici di potenze. Seppur non all’ordine del giorno per un conflitto diretto tra Stati, queste tre nazioni corrispondono ad altrettanti “buchi neri” geopolitici e strategici fonte di tensione per l’ordine internazionale, come del resto un’altra area spesso sottovalutata, il Sahel.

Usa e Cina, il fronte del Pacifico

Certo, i “buchi neri” possono essere problematici per contese legate a possibili collassi statuali o infiltrazioni terroristiche in Paesi dalla ridotta istituzionalizzazione. Ma il vero problema, oggigiorno, restano i possibili punti di contatto tra grandi potenze. Spazi ove il rischio di confronto tra blocchi di potere è diretto.

Il primo pensiero che viene è ovviamente al Mar Cinese Meridionale e al braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti. Negli ultimi mesi, le esercitazioni navali di Pechino nello Stretto di Taiwan e la visita della Speaker della Camera di Washington Nancy Pelosi nell’isola ritenuta “provincia ribelle” da Pechino hanno segnato le tensioni e la rivalità politica tra i due giganti.

Da inizio 2022 la Cina ha completamente militarizzato con le proprie forze ben tre delle numerose isole che ha costruito nel conteso Mar Cinese Meridionale, armandole con sistemi missilistici di vario tipo, primo fra tutti il Donfeng-21 antinave. Il Guardian ricorda come in occasione dello sforzo cinese decisivo, a marzo, per “armare” i suoi territori artificiali “il comandante indo-pacifico degli Stati Uniti, l’ammiraglio John C Aquilino, ha affermato che le azioni ostili erano in netto contrasto con le precedenti assicurazioni del presidente cinese Xi Jinping che Pechino non avrebbe trasformato le isole artificiali in acque contese in basi militari”.

Nelle isole Spratly contese con numerose altre nazioni della regione, prime fra tutte Filippine e Vietnam, la Cina usa dei pescherecci come arma di proiezione e mediamente essi gettano l’ancora nell’arcipelago conteso dell’Indo-Pacifico per almeno nove mesi all’anno.

Washington risponde con un articolato sistema di presenza navale. Il Comando del Pacifico, che gestisce anche le operazioni dell’Oceano Indiano, ha a disposizione ben due flotte, la Terza e la Settima, con le portaerei Nimitz, Carl Vinson, Ronald Reagan e Theodore Roosevelt schierate a San Diego e la Abraham Lincoln a Yokosuka in Giappone. Oltre a Taiwan, armata fino ai denti per difendersi, Washington per contenere la Cina conta ovviamente sul Giappone, sul redivivo Vietnam e sulla base dell’aeronautica e navale di Guam.

Kashmir e Curili, terre contese

Sempre in Asia vi sono contesti in cui le contese territoriali la fanno da padrone e possono alzare l’asticella del confronto tra potenze. L’aggressione russa all’Ucraina e la tragica morte di Shinzo Abe hanno ad esempio riacceso i fari sulla rivendicazione giapponese sulle Isole Curili “strappate” a Tokyo dall’Unione Sovietica dopo la breve guerra lanciata da Mosca all’impero nipponico nell’agosto 1945.

L’omicidio di Abe ha tolto al Giappone l’unico statista che avesse provato una strategia diplomatica per gradualmente avvicinarsi a una soluzione della questione con la Russia. La riaccensione delle tensioni negli ultimi mesi aggiunge uno spazio di tensione in Estremo Oriente.

Ancora più problematica la situazione del Kashmir conteso tra l’India e il Pakistan, con Nuova Delhi che ne controlla una parte consistente. India e Pakistan hanno provato più volte a avviare dialoghi per risolvere il controverso statuto della regione, discusso dal 1947, e in passato si sono combattute ben quattro volte (1948, 1965, 1971 e 1998). Il vero epicentro di un conflitto potenzialmente devastante su scala globale è qui, dove la tensione è sempre ai massimi tra due potenze nucleari.

Il Baltico: il nuovo “mare caldo”

L’Europa non è esente dalla presenza di “punti caldi” di questo tipo, e dopo lo spartiacque del 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione dell’Ucraina, il nuovo “lago” atlantico, il Mar Baltico, è diventato il punto più critico del confronto tra campo euroatlantico e Federazione Russa.

Il Baltico è la regione dove si trova la linea di espansione della Nato, destinata a estendersi a Svezia e Finlandia nei prossimi anni. Risulta interessato dalla cospicua presenza russa a Kaliningrad e nella regione di San Pietroburgo, fortemente presidiate. Vede insistere sulle sue acque la flotta russa più consistente della regione e le forze armate dei Paesi europei più anti-Mosca: Estonia, Lettonia, Lituania e, soprattutto, Polonia. Risulta centrale per le infrastrutture energetiche: il caso del danneggiamento di Nord Stream, in quest’ottica, insegna.

E proprio il Baltico potrà essere l’epicentro delle tensioni nei prossimi anni. Perno europeo di un grande disordine mondiale in cui a piccoli e medi focolai si sommano grandi sfide. E che può far germogliare i semi di nuove conflittualità negli anni a venire.