George W. Bush è stato un presidente complesso, più di quanto la cronaca dei suoi otto anni alla Casa Bianca abbia teso a rappresentarlo. Un presidente che scoprì il mondo scoprendo il suo Paese, un uomo che ben poco conosceva di ciò che andava oltre il Texas di cui era governatore quando intraprese la corsa alla Casa Bianca che lo portò alla controversa vittoria alle presidenziali del 2000. Un leader ritenuto fautore di una linea di riduzione dell’interventismo e della proiezione globale Usa catapultato a protagonista della storia recente dopo i fatti dell’11 settembre 2001, da cui scaturirono a cascata i conflitti mediorientali in Afghanistan e, due anni dopo, Iraq.

L’America diI Bush coincise con l’America della globalizzazione rampante che si faceva interventista mano a mano che nell’amministrazione diventava insostituibile il peso dei falchi neoconservatori. Ma prima del leader interventista intento a gestire una chiamata alle armi condotta con uno zelo religioso prima ancora che politico, contrapponendo all’estremismo islamista il richiamo alla purezza e la divisione maniche tra “buoni” e “cattivi” tipica dell’etica calvinista e protestante, vi fu il Bush coinvolto nel dramma collettivo che gli Usa vissero dopo i giorni dell’11 settembre. Un dramma durante il quale Bush fu chiamato a prendersi sulle spalle le aspettative e i timori di una nazione ferita e spaesata.

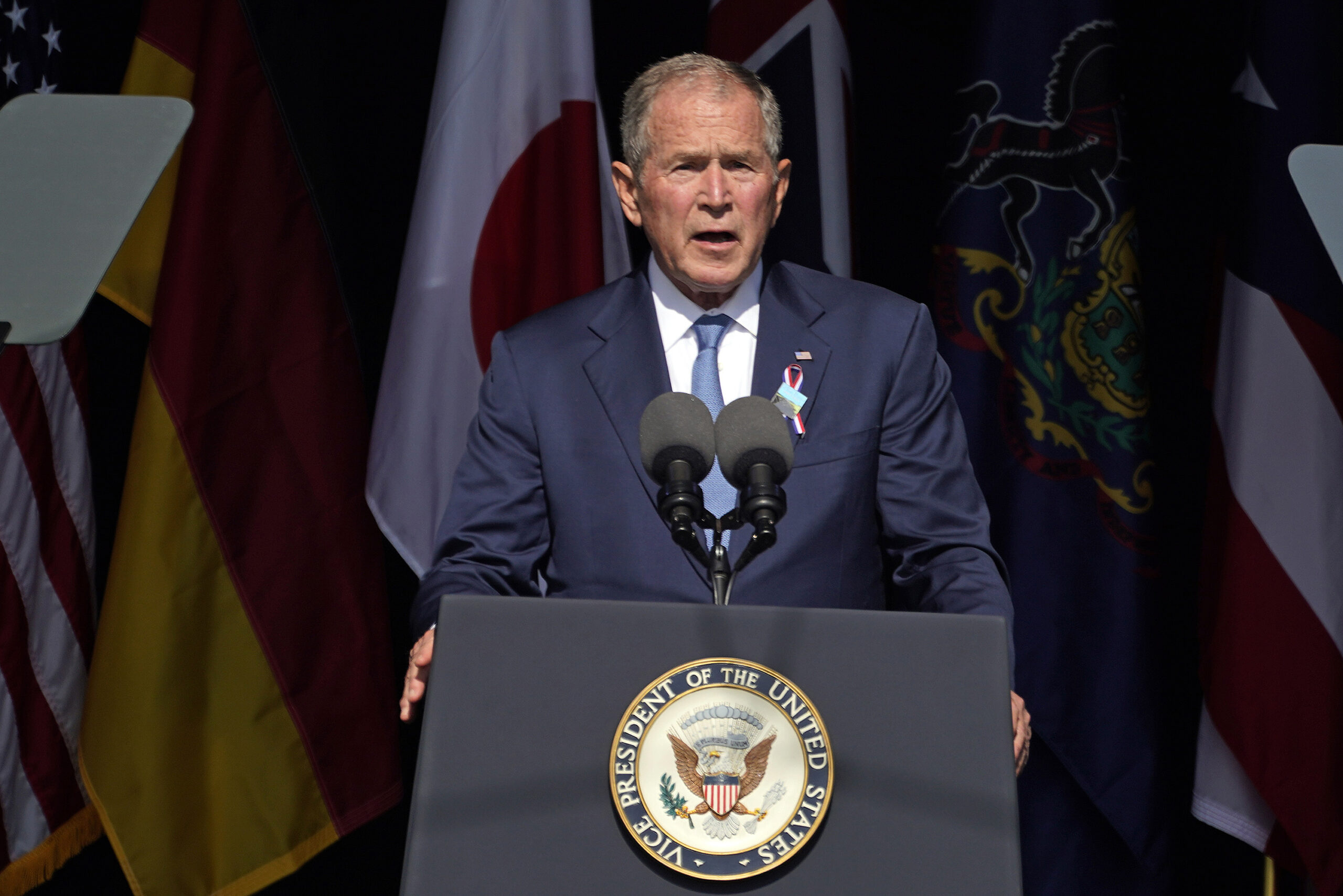

Nel ventennale del multiplo attentato dell’11 settembre l’ex presidente ha parlato alla commemorazione dei morti nello schianto del volo United 93, precipitato vicino a Shanksville, Pennsylvania, unico dei quattro dirottati da Al Qaeda a non aver raggiunto il suo bersaglio. E nel suo discorso si è concentrato sul senso di unità che si percepiva in America dopo la tragedia collettiva di vent’anni fa: “Nel giorno del dolore e del lutto”, ha dichiarato Bush, “ho visto milioni di persone stringere istintivamente il braccio del loro vicino e dedicarsi alla causa del prossimo. Questa è l’America che conosco”. Un’America che a detta di Bush “è la versione più genuina di noi stessi”, un’America che torna nella retorica del presidente la shining City upon the hill, la nuova Gerusalemme da riscattare: c’è tutto l’evangelismo radicale dell’ex presidente laddove Bush afferma che, nei giorni successivi all’11 settembre, “dopo aver vagato a lungo nell’oscurità, molti hanno scoperto che in realtà stavano camminando passo dopo passo verso la grazia”.

La profonda retorica utilizzata da Bush in questa occasione richiama il momento di maggior contatto emotivo tra l’allora presidente e il popolo americano nei giorni appena successivi all’attentato. Il 14 settembre 2001 Bush si recò in visita a Ground Zero a New York e, senza alcuna programmazione anticipata, pronunciò spontaneamente un discorso ai lavoratori intenti a rimuovere le macerie, a mettere in sicurezza l’area e a indagare sui fatti dell’11 settembre. “I can hear you!”, disse Bush salendo su un veicolo distrutto e parlando con un megafono in mano ai lavoratori. “Vi posso sentire! Vi posso sentire! Tutto il mondo vi ascolta”, disse solennemente mettendosi in diretto collegamento con le sofferenze, le tensioni e il dolore di New York e dell’intera America, aggiungendo poi che “coloro che hanno distrutto questi edifici ci sentiranno presto”, preannunciando la risposta militare che, tre settimane dopo circa, avrebbe dato il via all’offensiva afghana.

Ebbene, in questo discorso ci fu tutto il profondo dualismo di Bush, uomo chiamato a gestire dinamiche storiche più grandi, profondamente complesse e strutturate del born again Christian che cercava di levarsi dalle spalle l’appellativo di semplice erede del presidente “vincitore” della Guerra Fredda e della Guerra del Golfo, il padre George H. W. Bush. Presidente catapultato suo malgrado nella storia dopo aver vinto le elezioni contro il progressista democratico Al Gore su un tradizionale programma repubblicano fatto di tagli alle tasse, deregulation finanziaria, amministrazione dell’economicismo, a capo di un’amministrazione commissariata dai neoconservatori.

Nelle parole del discorso di Ground Zero si leggono l’identificazione dell’uomo con la nazione e lo spaesamento del leader che, inevitabilmente, deve promuovere la reazione energica. Si anticipano gli errori dei mesi successivi e del ventennio che ne è seguito, ma si comprende anche la drammatica profondità del momento storico che si andava delineando. “I can hear you” sembra anche il motto di fondo del discorso che Bush, nel ventennale, ha pronunciato a Shanksville: “nel sacrificio dei primi soccorritori, nel soccorso reciproco tra sconosciuti, nella solidarietà del dolore e della grazia, le azioni di un nemico hanno rivelato lo spirito di un popolo”, ha detto l’ex presidente.

Spirito che, però, vent’anni fa si è manifestato forse per l’ultima volta. I semi della divisione e della polarizzazione interna già covavano mano a mano che le faglie culturali, etniche, economiche e sociali corrodevano le possibilità di cooperazione politica e la capacità di gestione delle crisi da parte della superpotenza. Dalla Grande Recessione ai fatti di Capitol Hill, da Occupy Wall Street a Black Lives Matter, passando per il quadriennio trumpiano che è stato sintomo, e non causa, di questa polarizzazione l’America si è scoperta una fragile superpotenza.

Tanto fragile come lo era vent’anni fa, come del resto sottolineato da quei commentatori (in Italia Geminello Alvi, Franco Cardini, Marco Tarchi, Massimo Fini, Tiziano Terzani) che nella stessa risposta interventista alla guerra del terrore globale hanno visto non una riscossa degli States quanto piuttosto un emblema delle loro difficoltà. Della tendenza a compattare la nazione dietro il fattore unificante della minaccia esterna. Bush è stato il primo artefice e la prima vittima di questo processo, ma anche la sua figura va letta in chiave umana e non solo politica. Trovarsi a dare voce alle pulsioni e ai timori di una nazione ferita al cuore è compito improbo per qualsiasi capo di Stato. Oggi come vent’anni dopo George W. Bush lo testimonia.