Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di aver concordato, col suo omologo cinese Xi Jinping, di voler rispettare “l’accordo di Taiwan”. Il presidente statunitense, con questa dichiarazione, sembra a tutti gli effetti fare riferimento alla politica “One China” di Washington in base alla quale gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la Cina invece di Taiwan.

Questa posizione si può far risalire al 1972 ma è solo nel 1979 che Washington riconosce ufficialmente solo la Repubblica Popolare Cinese. Il Congresso Usa allora approvò il Taiwan Relations Act che manteneva le relazioni con Taipei, e successivamente, nel 1982, durante la presidenza di Ronald Reagan, nella risoluzione denominata Six Assurances si affermò che gli Stati Uniti non avrebbero riconosciuto formalmente la sovranità cinese su Taiwan. Tuttavia, la politica Usa verso la questione Cina/Taiwan è rimasta, almeno diplomaticamente parlando, ambigua e consente a Washington di mantenere una relazione non ufficiale ma robusta con Taipei.

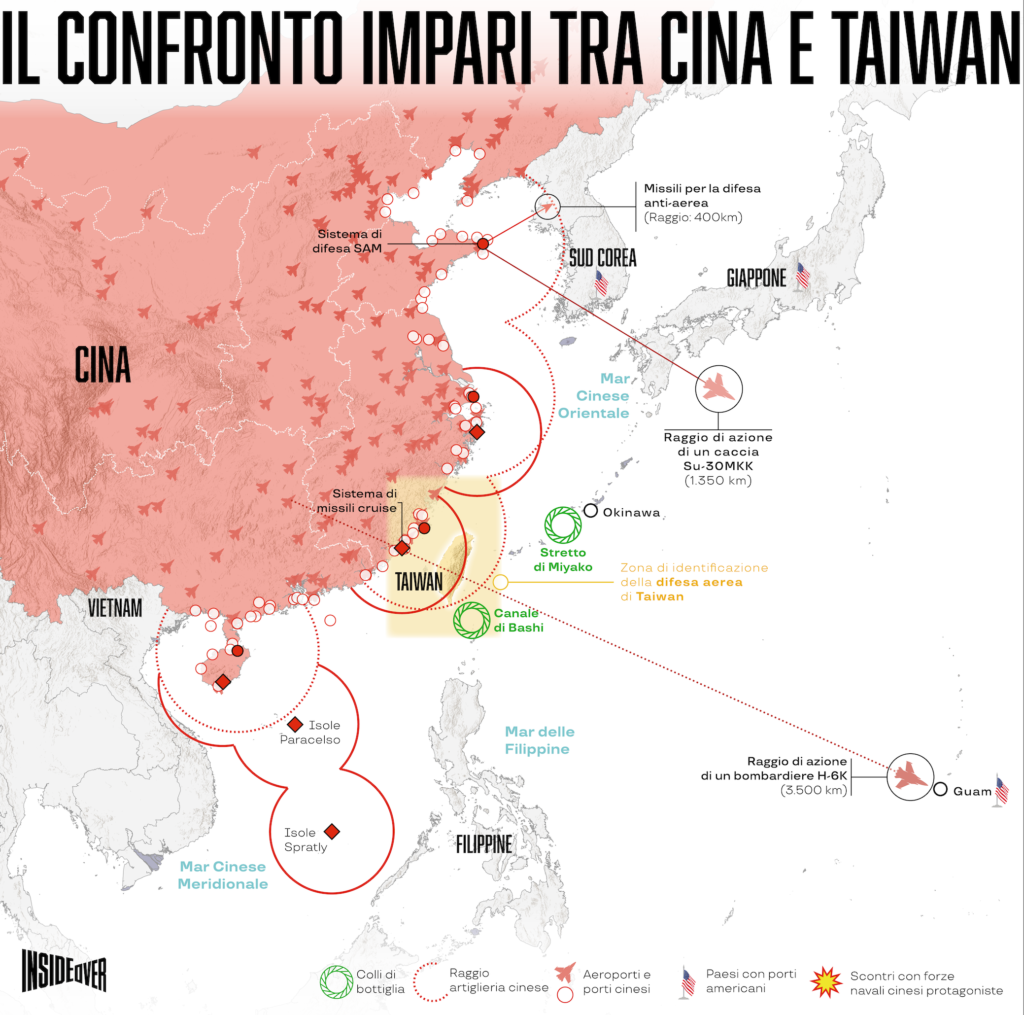

L’annuncio del presidente Biden arriva in un momento di particolare tensione tra Pechino e la “provincia ribelle”: la Cina, recentemente, ha inviato un numero record di velivoli militari nella Adiz (Air Defense Identification Zone) di Taiwan per quattro giorni consecutivi, il che secondo alcuni analisti potrebbe essere visto come un avvertimento al governo di Taipei in vista della festa nazionale dell’isola. Taiwan ha affermato che il mese scorso gli aerei militari cinesi, inclusi bombardieri, caccia e aerei da ricognizione, erano entrati nella sua Adiz 117 volte, una cifra record per un solo mese. Il numero totale di intrusioni, quest’anno, ha invece già superato le circa 380 che si sono avute in tutto il 2020.

Pechino non ha escluso il possibile uso della forza per raggiungere l’unificazione con l’isola e non ne ha mai fatto segreto: lo scorso luglio era stato lo stesso presidente Xi Jinping a sostenere di volersi impegnare per completare la riunificazione con l’isola, promettendo di “distruggere” qualsiasi tentativo di indipendenza formale. “Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della madrepatria sono i compiti storici incrollabili del Partito Comunista Cinese e l’aspirazione comune di tutto il popolo cinese” si era spinto a dire Xi in un discorso in occasione del centesimo anniversario di fondazione del Partito.

I sempre maggiori riferimenti all’annessione, anche con la forza, e le continue provocazioni ad opera delle forze armate cinesi, hanno spinto Taiwan a cercare maggiore sostegno nel suo alleato statunitense: gli ordini per equipaggiamento militare made in Usa da parte di Taipei sono aumentati esponenzialmente e Washington ha sempre dato il via libera per la vendita dei suoi armamenti, che spaziano dai missili antinave Harpoon, ai sistemi da difesa aerea Patriot Pac-3 passando per i caccia F-16 acquistati l’anno scorso. Parallelamente alla fornitura di armamenti, una costante nella politica americana proprio grazie all’ambiguità di fondo della postura “One China”, Washington ha implementato la cooperazione militare: lo scorso novembre, ad esempio, un reparto dei Marines Usa era giunto sull’isola per, ufficialmente, addestrare i marines taiwanesi nelle operazioni di infiltrazione di imbarcazioni d’assalto rappresentando la prima esercitazione ufficialmente riconosciuta dal governo di Taipei sin dal 1979.

La svolta della Casa Bianca

La Casa Bianca sembra aver rimodulato la sua postura verso la Cina: se in un primo momento l’amministrazione Biden sembrava essersi messa decisamente nel solco di quella precedente, come evidenziato dal gesto di invitare la delegazione diplomatica di Taiwan nel giorno dell’insediamento presidenziale – qualcosa che non avveniva da quando sono state interrotte le relazioni diplomatiche – oggi sembra che si cerchi, almeno a livello diplomatico, un accomodamento, e riteniamo che le recenti dimostrazioni di forza da parte dell’aeronautica militare cinesi abbiano avuto un certo peso a riguardo. Nonostante questo importante segnale lanciato verso Pechino, Washington non cede dal punto di vista prettamente militare: proprio nel fine settimana dell’escalation “aeronautica” ben due portaerei statunitensi hanno operato insieme al Csg della Hms Queen Elizabeth nel Mar delle Filippine, e almeno una di esse ha poi fatto rotta per il Mar Cinese Meridionale sulla scia del gruppo navale britannico, di ritorno dalla sua prima crociera in Estremo Oriente che ha toccato anche il Giappone.

La dichiarazione di Biden, però, rischia di minare fortemente la fiducia di Taipei verso Washington: il governo dell’isola molto facilmente potrebbe interpretarla come un segnale di debolezza e della volontà, nel lungo periodo, di abbandonare l’isola a se stessa, soprattutto dopo quanto accaduto in Afghanistan ad agosto.

L’allarme di Taipei

Il precipitoso ritiro statunitense, dopo venti anni di impegno militare continuativo che ha fornito truppe con compiti combat e di supporto addestrativo al governo di Kabul, ha instillato il dubbio che gli Stati Uniti possano non mantenere gli impegni verso i propri alleati quando ritenuti non più “politicamente spendibili”, soprattutto sul fronte interno. C’è chi ha visto la fine della missione in Afghanistan come un abbandonare Kabul a una sorte già segnata, e da quanto emerge dai rapporti dei servizi segreti e dello Stato maggiore al Congresso sembra proprio che sia così.

Forse è proprio per questo, per la paura di essere abbandonati e di ritrovarsi davanti a uno nuovo scenario “afghano”, che da Taiwan si levano voci allarmate sulla crescente aggressività cinese. Proprio mentre veniva rivelato al pubblico l’argomento della conversazione Biden-Xi, il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, ha affermato, durante un’audizione parlamentare, che la Cina sarà in grado di organizzare l’invasione di Taiwan su larga scala entro il 2025. “È la situazione più difficile che io abbia mai visto in oltre 40 anni di vita militare”, ha detto il capo della Difesa, riferendosi alla serie di sortita degli aerei militari. Nel contesto delle crescenti tensioni tra le due sponde dello Stretto, “i comunisti avrebbero già la capacità di attaccarci, ma devono considerare i costi e le conseguenze di un conflitto”, ha spiegato ancora Chiu.