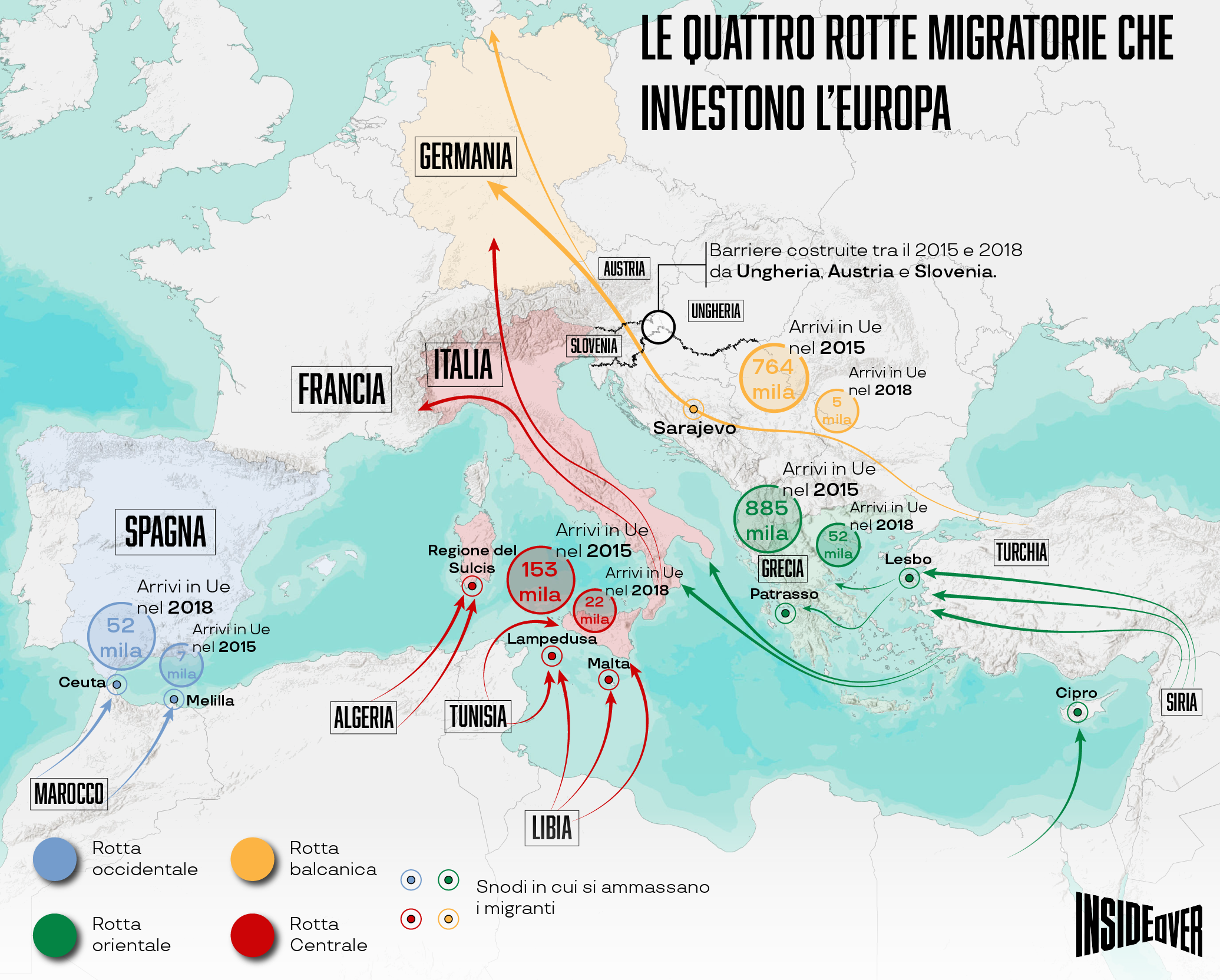

I migranti continuano ad arrivare in Europa, anche se in misura minore rispetto ad alcuni anni fa. Si calcola che, nel solo 2018, il numero dei migranti irregolari che riescono ad approdare nel Vecchio continente sia diminuito del 95% rispetto al 2015. C’è però da considerare che, tra il 2013 ed il 2017, l’Europa mediterranea ha affrontato una delle crisi più nere sotto il profilo migratorio. Questo per diversi fattori: da un lato l’instabilità in Libia, dall’altro la guerra in Siria e l’avanzata dell’Isis che dal Medio Oriente ha spinto migliaia di famiglie verso la Turchia e quindi l’Egeo. Crisi, quelle sopra citate, non risolte ma questo non impedisce comunque, grazie anche a un’opinione pubblica sempre più favorevole ai controlli alle frontiere, di far calare il numero degli sbarchi.

La rotta del Mediterraneo centrale

La porte d’Europa è il Mediterraneo: chi dall’Africa o dal Medio Oriente vuole raggiungere il Vecchio continente deve provare ad attraversare il mare che ha visto il sorgere della nostra civiltà. Sono tre le rotte che contraddistinguono il Mediterraneo. Quella che riguarda l’Italia è la rotta centrale. Tale tratta comprende principalmente tre direttrici: la rotta libica, la rotta tunisina ed infine la rotta algerina. Italia e Malta sono i Paesi maggiormente coinvolti dall’immigrazione relativa al Mediterraneo centrale. Per diversi anni è questa la principale valvola di sfogo per le popolazioni africane che vogliono raggiungere l’Europa.

Nel 2015, a percorrere la rotta del Mediterraneo centrale sono complessivamente 153.900 persone, nel 2017 solo in Italia si registrano 103.589 ingressi irregolari. La direttrice principale negli anni dell’emergenza è quella libica: da qui partono cittadini subsahariani, provenienti dal Sahel o dal corno d’Africa, Eritrea in primis. Le migliaia di persone che raggiungono la Libia versano per diversi mesi in condizioni spesso disumane all’interno di improvvisati centri, gestiti dai trafficanti di esseri umani. Poi dai porti della Tripolitania si parte verso l’Italia o Malta. Tra il 2016 ed il 2017 desta particolare attenzione l’attività delle ong del mare, ossia le organizzazioni che con le proprie navi raccolgono diversi migranti dai barconi a largo della Libia.

A partire dal 2018 la rotta del Mediterraneo centrale subisce un vero e proprio crollo nei numeri: lo scorso anno infatti, sono 22.900 i migranti che salpano alla volta di Italia e Malta, 90% in meno rispetto al 2017. Nel 2019, fino a questo mese di settembre, nel nostro Paese si registrano non più di 7mila persone approdate irregolarmente, dunque avviene un ulteriore decremento del trend. Cambiano, in questi ultimi due anni, anche le principali direttrici: adesso è la rotta tunisina, che reca con sé il fenomeno degli sbarchi autonomi o definiti anche “fantasma“, ad alimentare maggiori preoccupazioni sia in termini di numeri che di sicurezza. La rotta algerina comprende anch’essa soprattutto gli sbarchi fantasma, con imbarcazioni che approdano soprattutto nella regione sarda del Sulcis.

Al di là dei numeri in diminuzione, desta scalpore la ripresa degli sbarchi lungo la rotta centrale registrata nel settembre 2019: tale mese sarà il primo, dopo due anni, a registrare un lieve ma significativo aumento del flusso migratorio.

La rotta del Mediterraneo orientale

Se la rotta centrale ha Lampedusa come luogo simbolo degli sbarchi, quella orientale invece ha l’isola greca di Lesbo assieme alle altre isole del Dodecanneso. L’Egeo infatti è la porta d’Europa per i migranti che provengono dal medio oriente, tramite la Turchia. Chi salpa dai porti del Paese anatolico raggiunge il territorio greco ed entra quindi in Unione europea.

Con l’avanzata dell’Isis tra Siria ed Iraq del 2014 e con la guerra civile imperante in questi due Paesi, sono in migliaia a spostarsi verso la Turchia e, da qui, a navigare verso le isole dell’Egeo. I numeri nel 2015, anno maggiormente critico per la rotta orientale, parlano di qualcosa come 885.400 migranti che sono arrivati in Grecia e che hanno provato a raggiungere i Paesi dell’est e del nord Europa.

Dal 2016 sono entrati in vigore gli accordi stretti tra Bruxelles ed Ankara, che prevedono il pagamento di tre miliardi euro all’anno al governo turco per trattenere i migranti che arrivano dal Medio Oriente ed evitare di continuare a farli approdare in Europa. Gli accordi frenano l’afflusso di migranti verso la Grecia: nel 2018 il numero complessivo delle persone sbarcate nelle isole dell’Egeo e nella penisola ellenica è stato di 52mila persone. Anche in questo caso, però, così come per la rotta centrale, a preoccupare sono i primi sintomi di ripresa del flusso: da luglio a settembre, specie dopo le minacce di Recep Tayyip Erdogan di interrompere gli accordi con l’Ue, si assiste ad una leggera ripresa degli sbarchi.

La rotta orientale riguarda anche l’Italia: da alcuni anni a questa parte, alcune barche a vela che partono dalla Turchia raggiungono, spesso indisturbate, le coste della Calabria, della Sicilia orientale e, in parte minore, della Puglia.

La rotta balcanica

Contestualmente a quella orientale, è da analizzare la cosiddetta “rotta balcanica”, ossia il tragitto che i migranti che sbarcano in Grecia provano a compiere per dirigersi verso soprattutto la Germania ed i paesi scandinavi. Per questo motivo, gran parte di coloro che percorrono questa rotta sono iracheni e siriani, ma si registrano anche egiziani e cittadini provenienti dal Pakistan o dal Bangladesh.

L’anno di maggior afflusso della rotta balcanica è il 2015: in quei dodici mesi, sono 764mila i migranti che risalgono la penisola balcanica. Questo causa conseguenze anche di natura politica con i paesi attraversati dal flusso migratorio. L’Ungheria di Orban è tra i primi governi a chiudere le frontiere ed a fortificare i confini, nel 2016 il cosiddetto “Gruppo Visegrad“, che racchiude Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, fa fronte comune per attuare politiche volte a frenare l’ingresso irregolare di migranti.

Anche in Germania le conseguenze politiche sono molto importanti: Angela Merkel è, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, favorevole ad una linea volta all’accoglienza dei migranti che risalgono la rotta balcanica. Ma a seguito di problemi di ordine pubblico, del rischio collasso del sistema dell’accoglienza, così come della pressione dell’opinione pubblica, Berlino è fautrice dei sopra citati accordi con la Turchia per chiudere la rotta. Nel 2018 sono 5.200 i migranti che riescono a percorrere i Balcani in cerca di asilo in paesi europei. Nel 2019 la rotta balcanica è fortemente ridimensionata, ma non azzerata: Bosnia, Croazia e Slovenia assistono al passaggio di decine di migranti, alcuni dei quali varcano anche il confine italiano.

La rotta del Mediterraneo occidentale

L’unica tratta del Mediterraneo che registra al contrario un trend in aumento del flusso migratorio, è quella occidentale. Essa riguarda in primo luogo la rotta che va dal Marocco alla Spagna. In questo caso la gestione dei flussi è resa più difficile per via di confini terrestri e non solo marittimi tra i due paesi, avendo Madrid le due enclavi di Ceuta e Melilla in territorio marocchino.

Nel 2015, anche a causa della relativa stabilità politica del Marocco il quale non risente del clima post primavere arabe dei vicini magrebini, sono appena 7mila i migranti che affluiscono in Europa tramite la rotta occidentale. Le condizioni variano dal 2018, quando con il ridimensionamento sopra visionato della tratta centrale ed orientale si assiste ad un aumento di sbarchi in Spagna. La diminuzione dei flussi verso l’Italia e la Grecia e l’aumento di quelli verso la penisola iberica è contestuale: molti migranti provano a rivitalizzare la “finestra” occidentale per entrare nel vecchio continente. Nel 2018 si contano 52.400 ingressi in Spagna, con un trend che sembra in costante aumento.