Da tempo il fulcro degli interessi statunitensi si è rispostato prepotentemente nell’Indo-Pacifico, in concomitanza con lo svilupparsi dell’espansione cinese che riguarda sia l’ambito più strettamente diplomatico/militare sia quello economico/commerciale.

Dopo un breve periodo storico in cui, per venire incontro alle richieste di maggiore sicurezza di alcuni alleati europei, Washington aveva congelato il dossier indo-pacifico per spostare la sua attenzione su quello europeo, ormai è chiaro che alla Casa Bianca, e in misura minore al Congresso, ci sia la volontà di tornare al “pivot to Asia” per cercare di contenere le mire cinesi, che vengono interpretate dagli Stati Uniti – non a torto – come una sfida al proprio potere talassocratico.

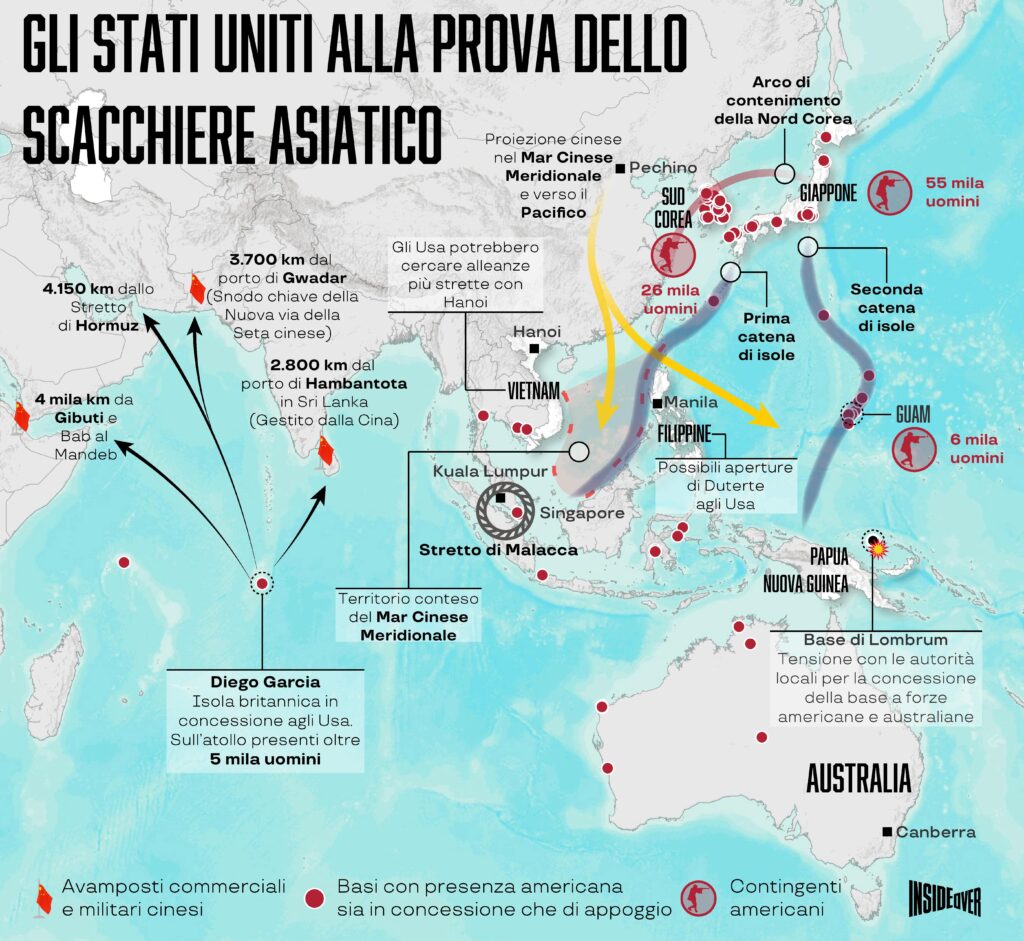

Gli Usa hanno una forte impronta nell’Indo-Pacifico, in particolare nel Pacifico Occidentale, dove possono contare su una serie di alleati e su basi avanzate per proiettare il loro potere in funzione della politica di sicurezza, che prevede il controllo dei due oceani che bagnano gli Stati Uniti continentali.

Washington ha sviluppato un’architettura diplomatica definibile secondo il modello “hub and spoke” sfruttando sia le relazioni bilaterali con alcuni Stati della regione sia la propria presenza militare, che risulta più incisiva in Giappone e in Corea del Sud, per via dell’esito di due guerre che si sono succedute nell’arco di breve tempo.

Washington ha presidi avanzati anche altrove sfruttando le storiche alleanze tra il mondo anglosassone, che sta stringendo ulteriormente proprio in funzione anticinese (vedere Aukus) e continua e intessere relazioni con altri attori regionali che hanno la Cina ai primi posti della propria agenda di sicurezza, come l’India.

In ultima analisi gli Usa hanno una vera e propria “barriera” nel Pacifico Occidentale che stanno rinforzando in risposta al riarmo cinese per continuare a essere l’attore di riferimento per quei Paesi dell’area che potrebbero guardare a Pechino se Washington dovesse dimostrare segnali di debolezza.

Lo scontro tra i due giganti globali, per il momento, è di tipo commerciale e diplomatico e sfrutta anche gli strumenti ben noti della Hybrid Warfare, ma non è affatto da escludere che in futuro si possa giungere a un coinvolgimento più ampio, con lo strumento militare. A tal proposito non è nemmeno da escludere che la Casa Bianca possa decidere di non coinvolgersi direttamente in questo tipo di conflitto, e che intenda avvalersi di attori terzi per portarlo avanti (proxy war o guerra per procura), oppure di attuare operazioni “sotto la soglia dello scontro armato” sfruttando la propria potenza aeronavale, che in questo momento è ancora superiore rispetto a quella cinese ma che potrebbe seriamente venire compromessa dalla politica di riarmo di Pechino.

Controllare gli Stretti

Come detto gli Stati Uniti posseggono uno strumento aeronavale in grado di fare la differenza in caso di necessità. La U.S. Navy può disporre di undici portaerei a propulsione nucleare e di un vasto strumento per la guerra anfibia (comprensivo di 9 grandi unità tipo Lha/Lhd) che permette ai Marines di venire sbarcati in numero consistente in qualsiasi parte del mondo in breve tempo.

Washington può anche contare su basi oltremare sparse nel Pacifico Occidentale, pertanto è in grado di controllare facilmente le strozzature marittime da cui transitano le linee di navigazione commerciali da e per i mari del Pacifico Occidentale.

Proprio questo controllo da parte statunitense è alla base del “Dilemma della Malacca” che attanaglia Pechino da decenni, ovvero la possibilità che gli Usa decidano arbitrariamente, per i propri fini, di bloccare quel vitale Stretto che si pone tra la penisola malese e l’isola di Sumatra strangolando l’economia cinese fortemente dipendente dai traffici commerciali.

Quest’ipotesi non è così peregrina: gli Usa hanno la capacità di sfruttare lo scalo di Singapore come base di partenza per le operazioni aeronavali; inoltre potrebbero contare sugli appoggi che hanno nelle Filippine e, potenzialmente, anche in Vietnam stante la nuova amicizia tra i due Paesi.

L’aggiramento dello Stretto della Malacca sarebbe difficoltoso in quanto gli altri passaggi (Stretto di Lombok e della Sonda) ricadrebbero comunque nel raggio d’azione statunitense sfruttante l’Australia e ancora le Filippine, inoltre sarebbe controproducente per una questione di lunghezza delle rotte.

L’U.S. Navy potrebbe quindi mettere in atto un vero e proprio blocco navale di quei passaggi obbligati, e Pechino non riuscirebbe a opporvisi – per il momento – in quanto non ha a disposizione uno strumento aeronavale adeguato.

Si capisce quindi il perché sia del riarmo cinese sia della politica di espansione nel Mar Cinese Meridonale, dove la Cina sta costruendo e militarizzando le infrastrutture in diversi atolli che ha occupato illegalmente. Da quelle isole Pechino potrebbe contestare il potere navale statunitense con attività Anti Access / Area Denial e, in prospettiva, sfruttarle per allungare il proprio braccio armato oltre la Prima Catena di Isole.

Non esiste solo la questione della Malacca per Pechino. Molto più a nord, le navi della marina militare cinese sono costrette a entrare nel Pacifico passando per bracci di mare controllati da alleati degli Stati Uniti, in particolare se guardiamo su una carta geografica a nord di Taiwan possiamo notare che lo Stretto di Miyako è altrettanto importante.

Esso rappresenta il braccio di mare più largo tra la catena di isole che si pone tra il Giappone e Taiwan, e in particolare è compreso tra Okinawa, che come sappiamo è sede di importanti basi aeronavali statunitensi, e le Isole Senkaku, al centro di una diatriba territoriale tra Tokyo e Pechino.

Anche in questo caso, la diatriba trova spiegazione proprio nella necessità della Cina di avere un qualche tipo di forma di controllo su quello Stretto, oltre che per le note questioni legate alle risorse ittiche e minerarie presenti nello specchio d’acqua delle isole.

Il Politburo ha messo in scena diverse dimostrazioni di forza navale sia a ridosso delle Senkaku, sia penetrando in forze nel Pacifico attraversando lo Stretto di Miyako. In particolare queste ultime azioni si sono fatte più frequenti nell’ultimo lustro, in concomitanza con la crescita dello strumento navale cinese che ora può contare su due portaerei in servizio e su una terza (di nuova concezione) che è in fase di allestimento.

In caso di un’azione di blocco navale statunitense, la U.S. Navy avrebbe la possibilità di sfruttare il presidio di Okinawa e di contare sul sostegno nipponico, che in futuro potrebbe anche basarsi sulla militarizzazione delle Senkaku posizionando sistemi missilistici antinave da crociera: Tokyo ha infatti recentemente messo per iscritto nella sua nuova strategia di sicurezza nazionale di volersi dotare di strumenti missilistici stand-off, coi quali potrebbe pertanto effettuare anche attacchi preventivi su basi terrestri in territorio cinese, avendo cambiato drasticamente la dottrina della sua politica di Difesa.

L’ombra della guerra per procura spaventa Pechino

Giocare in offensiva nel cortile di casa della Cina. Aprirsi dei varchi in Cambogia e Laos. Agire di concerto con i membri del Dialogo quadrilaterale di sicurezza. Sfidare le Nuove vie della seta. Non dimenticarsi di Vietnam e Thailandia. Questi alcuni dei suggerimenti che la RAND Corporation, via Foreign Policy, inoltrava all’indirizzo di Washington a inizio 2022.

Come Russia e Cina stanno lentamente provando ad aprire un fronte della competizione tra grandi potenze in Latinoamerica, il cortile di casa par excellence degli Stati Uniti, così questi ultimi potrebbero nel prossimo futuro cercare di testare le abilità dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) attraverso una guerra per procura lungo gli snodi-chiave delle Nuove vie della seta o nell’arco della catena di isole.

È da decenni che dell’EPL, nemesi in divenire della US Army, non si sa nulla. Gli americani devono aprire i libri di storia alle pagine dedicate al 1979, anno della guerra sino-vietnamita, o al 1962, anno della guerra sino-indiana, per avere delle informazioni sul modo di combattere dell’armata cinese. I soldati del rinato Impero celeste, al contrario, del loro rivale sanno tutto, perché è in stato di guerra permanente dalla Seconda guerra mondiale, o hanno comunque la possibilità di trovare ciò che cercano, tra spionaggio e sfruttamento delle falle delle democrazie liberali.

Gli Stati Uniti hanno la necessità di conoscere come la Cina fa la guerra, e non soltanto quella puramente ibrida, perché questo è l’unico modo che hanno di prepararsi adeguatamente all’arrivo del fatidico redde rationem. Perciò è possibile che un giorno proveranno a intrappolare la principale sfida al nuovo secolo americano riproponendo collaudate strategie guerrafreddesche: guerre per procura, insorgenze, rivoluzioni colorate, terrorismi.

Fino ad oggi la Cina ha preferito mantenere un profilo basso ogniqualvolta qualcuno le abbia lanciato il guanto della sfida. Fuga dal Nicaragua (ri)precipitato nella guerra civile alla vigilia dell’apertura del cantiere del “canale anti-Panama”. Nessun intervento vigoroso per risolvere il problema terrorismo in Pakistan. Silenzio durante i moti singalesi del 2022. Ma la reazione potrebbe essere differente se del fuoco venisse appiccato all’interno del proprio cortile di casa. Impaurire per provocare. Provocare una risposta prevedibile per mettere in moto il piano desiderato. E, infine, osservare, testare e, poi, provare a impantanare.

I luoghi da monitorare

La RAND Corporation ha invitato gli Stati Uniti a giocare in offensiva nel cortile di casa della Cina, in particolare tra Cambogia e Laos, perciò non sorprenderebbe se delle insorgenze di varia natura scoppiassero nell’Indocina. Indocina che, oggi come ieri, è il granaio dell’Impero cinese.

Altra questione strumentalizzabile dagli Stati Uniti è la divisione del Mar Cinese Meridionale, dove le rivendicazioni della Cina – supportate dalla costruzione di isole artificiali – potrebbero essere in grado di dar luogo a dei conflitti con Vietnam e Filippine. Con queste ultime, peraltro, gli Stati Uniti hanno un accordo di mutua difesa che, de iure, gli impone di fornire supporto in caso di guerra difensiva.

Nel complesso, è l’intero perimetro della catena di isole che va monitorato. Giacché la catena di isole è un campo minato blu pensato per impedire alla Cina l’accesso al mare. E mine potrebbero essere piazzate in quei luoghi che Pechino sta provando a sottrarre all’influenza occidentale, come le Salomone. Salomone in cui l’instabilità sociale è andata crescendo di pari passo con la penetrazione cinese e che, in quanto legate alla Cina da un accordo di sicurezza, sarebbero il teatro ideale in cui portare avanti uno stress test.