Se il ventunesimo secolo è stato definito il “blue century”, il “secolo blu”, il motivo è legato inevitabilmente all’importanza del mare. Le risorse presenti nei fondali marini, le rotte commerciali che legano il mondo sempre più globalizzato, le reti infrastrutturali per il traffico dei dati e per il trasporto dell’energia rappresentano elementi sempre più fondamentali nell’economia mondiale. Ed è per questo motivo che la sfida tra potenze piccole, medie e grandi si svolge anche (se non soprattutto) nel complesso dominio marittimo, intersecando diversi strumenti e obiettivi.

I più recenti fatti della cronaca internazionale hanno confermato che il mare rappresenta un pilastro delle future agende delle superpotenze. La crisi di Taiwan ha mostrato lo scontro tra la cultura della libertà di navigazione teorizzata e perorata da Washington a ogni latitudine e l’idea della sovranità sul mare e la sua territorializzazione ricercata invece dalla Cina. Ma anche la guerra in Ucraina, che pure ha avuto motivazioni differenti e dinamiche da “terraferma” ha manifestato l’importanza del controllo delle coste ucraine, del Bosforo, la centralità delle rotte delle materie prime e alimentari anche nella stessa percezione mondiale del conflitto.

I due focolai più recenti hanno pertanto un denominatore comune che è anche quello marittimo. Ma se questo è visibile nelle tensioni tra Mosca, Pechino e Washington, lo è anche tra molte altre forze, più o meno piccole, che da tempo hanno scoperto o riscoperto una vocazione marittima che caratterizzerà la guerra del presente e del futuro. E i motivi appunto sono da ricercare in quel breve elenco di elementi descritti a inizio articolo e che sottolineano come l’economia mondiale sia oggi in larga parte decisa proprio da ciò che è sotto in fondali, nel mare e che scorre sulla sua superficie. Cosa che comporta inevitabilmente anche un’evoluzione delle scelte e delle tecnologie che servono a controllare i mari e ad aumentare la proiezione di forza al di là dei propri confini.

Sfida per le risorse

Una prima chiave di lettura di questa nuova “guerra dei mari” è ciò che essi contengono. La presenza nei fondali marini di giacimenti che possono risultare fondamentali nell’approvvigionamento energetico, nella diversificazione delle fonti e anche nella possibilità di esportare idrocarburi creano le premesse per una vera e propria corsa non solo all’accaparramento di queste risorse ma anche a una forma di territorializzazione delle acque, con delimitazione di zone economiche esclusive e volontà di proteggere e colpire quelle avversarie.

L’esempio delle dispute tra Grecia e Turchia nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale è, sotto questo profilo, estremamente importante. Da un lato Ankara tenta di modificare lo status quo del Mare Nostrum, dall’altro lato, attraverso la nuova dottrina “Mavi Vatan” ha avviato una proiezione navale che si è concretizzata anche nell’invio di navi tra Levante ed Egeo per imporre il proprio punto di vista. Una partita che in ogni caso non si limita alle due sponde dell’Egeo ma che coinvolge anche altri attori nordafricani e mediorientali. Israele, che non a caso ha accelerato sul fronte navale, Egitto e Algeria sono in questo senso esempi molto importanti, dal momento che la protezione delle risorse e la volontà di giocare al meglio questa contesa mediterranea sono state anche un volano per il rafforzamento delle flotte. E questa logica è destinata a caratterizzare anche il prossimo futuro del nostro mare.

Questo lo si può vedere anche in altre crisi dove lo sfruttamento delle risorse è e sarà centrale per comprendere i futuri equilibri regionali. Il Mar Cinese Meridionale, per esempio, è ricco di risorse energetiche che incidono sensibilmente sulla percezione della sua disputa tra Cina e Paesi rivieraschi. Un’analisi degli scorsi anni dell’Agenzia per l’Energia americana stimava le potenziali risorse del Mar Cinese in circa 11 miliardi di barili di petrolio e 190 trilioni di piedi cubi di gas naturale. Le isole contese, in particolare le Paracel e le Spratly, sembrerebbero escluse da queste riserve. Tuttavia è chiaro che queste risorse, unite all’enorme traffico merci, impongono a tutti i Paesi della regione un’attenzione totale su questo specchio d’acqua.

Choke-points, nuove rotte e le basi nel mondo

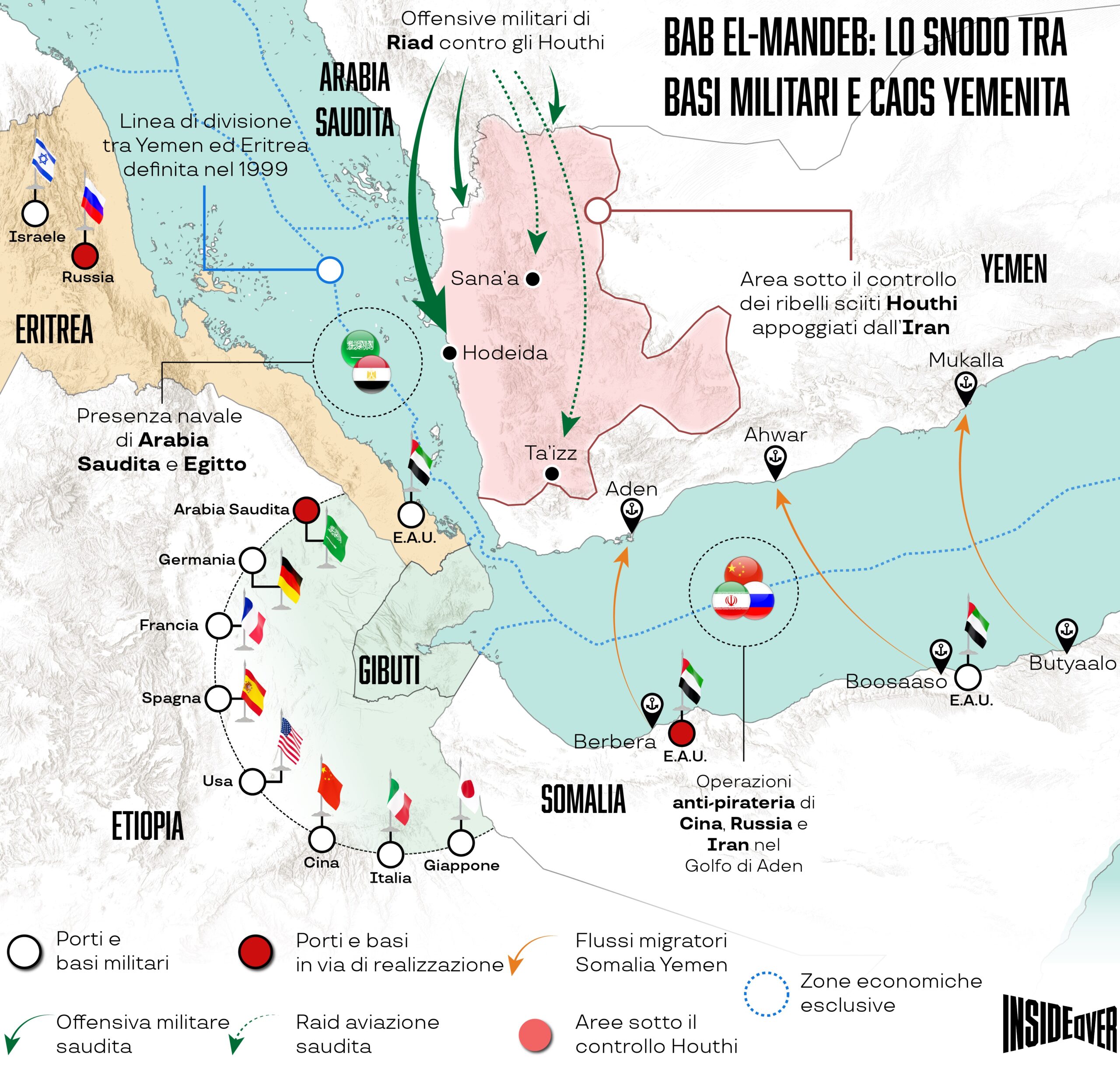

Il controllo dei colli di bottiglia, stretti o canali da cui passa il traffico navale, è particolarmente importante nel duello tra gli Stati e per comprendere le future sfide all’equilibro globale. Questo si evince anche dalle più importanti crisi degli ultimi anni. La sfida tra Iran e Stati Uniti è legata inevitabilmente anche al controllo dello stretto di Hormuz, uno dei principali choke-point petroliferi mondiali. Lo stretto di Bab el Mandeb, che divide Corno d’Africa e penisola araba, è un luogo in cui si concentrano le basi di un enorme numero di Stati, specialmente nel nodo di Gibuti, che testimoniano la centralità presente e futura delle rotte che dall’oceano Indiano puntano al Mar Rosso e quindi al Mediterraneo. Suez, con il famoso incidente della Evergreen, ha confermato la sua fragile importanza rispetto agli equilibri commerciali internazionali

Malacca, da cui transita la maggior parte del traffico mercantile dai giganteschi porti dell’Asia orientale, è un collo di bottiglia da cui dipende buona parte dell’economia globale. Lo stretto di Taiwan è al centro della sfida triangolare tra Pechino, Taipei e Washington. Mentre il controllo turco del Bosforo è risultato altrettanto fondamentale sia nella guerra ucraina che nella possibile risoluzione della crisi dei cereali.

Tutto questo incide sulla percezione del “problema” marittimo. Perché i passaggi necessari e obbligati del traffico globale comportano come conseguenza la volontà di controllarli ed escludere che siano appannaggio di una potenza rivale. Conferme in questo senso arrivano anche dalla presenza di basi, operazioni militari o alleanze realizzate in parte per questo scopo. Non c’è potenza che nella sua proiezione di forza e nella tutela dei propri interessi non faccia riferimento alla capacità di controllare le rotte marittime. E questo è palese anche dalle più recenti dottrine strategiche, persino della stessa Russia, che nell’ultimo documento spiega la necessità di ricercare nuovi avamposti oltre i mari a essa più vicini.

Infine, a questi elementi si deve aggiungere anche quello che oggi appare meno noto: la ricerca e lo sfruttamento di nuove rotte marittime. La storia ci ha tramandato la corsa delle antiche potenze imperiali, specialmente di Spagna e Portogallo, per trovare e controllare nuove rotte per le Americhe o l’Oriente. Oggi, con il mondo conosciuto nei minimi dettagli, la sfida si è spostata in particolare verso l’Artico, con un interesse sempre più insistente verso la possibilità di aprire le note “rotte polari”. L’eventuale scioglimento dei ghiacci più settentrionali rischia infatti di aprire nuovi corridoi che, in un futuro più o meno remoto, possono diventare fondamentali. Lo sa la Cina, che parla da tempo di via della seta polare, ma lo sanno che la Russia e la Nato. Mosca perché gran parte di queste rotte passerebbe davanti alle proprie coste, la Nato, e in particolare gli Stati Uniti, perché consapevole di cosa questo possa significare nel futuro sistema globale.

Cavi sottomarini e l’intelligence sotto i mari

L’importanza del mare per il passaggio dei dati rappresenta un’atra chiave di lettura per comprendere gli sviluppi strategici in questo dominio. La guerra del presente (e molto probabilmente del futuro) si svolge infatti anche per il controllo dei cavi sottomarini. I dati internet sono oggi un pilastro indispensabile dell’economia mondiale e della sicurezza dei Paesi: motivo per il quale tutte le flotte delle principali potenze si stanno attrezzando con lo sviluppo di unità di superficie e subacquee in grado di proteggere queste infrastrutture, colpirle o intercettare le comunicazioni che scorrono attraverso questi tracciati. La Russia, sotto questo profilo, ha già mostrato passi in avanti particolarmente importanti. Negli ultimi anni sono state segnalate molteplici attività di alcune unità di Mosca, in particolare la Yantar, individuata a largo delle coste britanniche, e più di recente la Vasiliy Tatishchev, identificata in primavera non lontana dalle coste della Sicilia. Interessante anche l’episodio avvenuto a largo delle coste norvegesi con una sezione di cavo sottomarino che è stata tranciata, in base alle analisi sicuramente da un’attività umana, e che per molti è il segnale del passaggio di unità di intelligence della flotta russa.

Questo aiuta anche a capire perché da diverso tempo le Marina di tutte le forze Nato (ma non solo) cercano di consolidare le proprie flotte con elementi con capacità anche di intelligence. Con l’evoluzione mondiale e della tecnologia, e l’importanza di internet come base indispensabile di questo sistema mondiale, è necessario un aggiornamento dell’utilizzo della componente navale anche in un ambito particolarmente complesso come quello della sicurezza dei dati e delle telecomunicazioni: settore in cui uniscono questioni di intelligence con temi più tradizionalmente “navali”.

Droni e flotte “autonome”

Nell’evoluzione delle flotte, appare interessante per le sfide future anche l’utilizzo di mezzi sempre più autonomi. Ed è uno sviluppo che racchiude de esigenze parallele: da un lato la riduzione dei costi, perché un equipaggio in mare ha chiaramente delle spese, dall’altro lato la possibilità di ridurre sempre di più la possibilità di perdite di vite umane. Questione imprescindibile nella percezione della guerra da parte dell’opinione pubblica contemporanea.

Il tema della cosiddetta “dronificazione” della guerra marittima è al centro di numerose analisi che mostrano come sia ormai un dato evidente l’impiego e lo sviluppo di mezzi autonomi nelle marine mondiali. La Royal Navy ha inserito nella propria agenda il Progetto Cetus, Autonomous Underwater Vehicle cosiddetto “extralarge” da 27 tonnellate. Gli Stati Uniti sono concentrati sul progetto Orca e sul Manta. Israele, come riportato dal H.I. Sutton, ha lasciato trapelare nel 2021 le immagini del drone subacqueo “Caesaron”. La Cina ha da tempo dato il via a diversi programmi di sviluppo di queste tecnologie che sono sempre più fondamentali nel bollente teatro dell’Indo-Pacifico: uno di essi ritrovato in Indonesia. La Russia lavora alacremente sul Poseidon, siluro autonomo in grado di trasportare testate nucleari.

Inoltre, gli Stati Uniti sono da tempo attivi anche nello sviluppo di una vera e propria flotta di superficie sempre più autonoma o con ridotta presenza umana. La nascita di una “Ghost fleet” è uno dei più interessanti sviluppi della Us Navy e l’idea che anima il Pentagono è quella di realizzare un insieme di imbarcazione sempre più legate all’intelligenza artificiale e soprattutto in grado di interagire con più sistemi diventando non solo in grado di muoversi da un punto all’altro, ma anche di compiere diversi tipi di operazioni più complesse.

Corsa al riarmo

Da questi elementi, si comprendere perché il riarmo di molti Paesi stia passando proprio attraverso le forze navali. Ai tradizionali compiti delle flotte, dalla tutela delle rotte alla proiezione di forza, si uniscono infatti esigenze che scaturiscono dagli sviluppi dell’economia e della tecnologia per cui non esiste un Paese che non guardi alla tutela degli interessi strategici in mare come essenziale. Nel Mediterraneo si può parlare di una vera e propria corsa alla costruzione di flotte sempre più moderne ed efficienti che rappresentano il il riflesso di una sfida regionale per il controllo e la difesa delle proprie risorse. Dal Levante al Nord Africa fino alle Marine europee, tra cui l’Italia, la necessità di una componente navale all’avanguardia diventa naturale proprio grazie a una costante evoluzione delle esigenze marittime di tutti i Paesi.

Ma questa evoluzione non riguarda ovviamente solo i Paesi mediterranei. In ambito Nato, è possibile osservare ad esempio la rinascita della vocazione navale del Regno Unito in una fase di Global Britain successiva alla Brexit (confermato dal volere puntare tutto sulla portaerei Queen Elizabeth e sulla sua proiezione mondiale), ma anche di altre forze dalla Scandinavia alla stessa Francia e Germania. Interessanti anche gli sviluppi dei Paesi africani, che arrivano a questa corsa certamente con alcuni handicap strutturali e che pure stanno virando verso un nuovo e fondamentale interesse verso la protezione delle rotte e delle risorse off-shore, come sta avvenendo in particolare nel delicato quadrante del Golfo di Guinea. Anche l’India ha da tempo avviato un programma di modernizzazione della flotta a fronte di una crescente importanza dell’Oceano Indiano e della sfida con la superpotenza cinese.

Sul fronte del Sud-est asiatico, è altrettanto evidente l’interesse di molti Paesi a costruire delle forze navali in grado di proteggere i rispettivi interessi nazionali in un’ottica anche di risposta alla fuoriuscita di Pechino dal proprio guscio terrestre con una svolta navale fatta di basi, nuove unità sottomarine, portaerei e sviluppo di una nuova dottrina militare basata anche sul mare. Lo confermano del resto anche Paesi limitrofi che hanno scelto di puntare a un adeguamento delle proprie flotte dopo decenni di quiescenza, come la stessa Australia (in particolare con il programma per i sottomarini a propulsione nucleare a l’alleanza Aukus), come il Giappone, ma anche la stessa Corea del Sud. Persino in Sudamerica, ritenuta spesso una regione estranea alle grandi sfide mondiali, si assiste a un timido sviluppo delle forze marine. In particolare da parte del Brasile, che ha dato il via a un programma per sottomarini nucleari d’attacco, con il primo esemplare che è l’Álvaro Alberto. Ma non vanno sottovalutate nemmeno le evoluzione delle dottrine navali dei Paesi sudamericani del Pacifico preoccupati, in questa fase, dall’arrivo delle enormi flotte di pescherecci cinesi che rappresentano un rischio per l’economia di questi Stati.