Un anno fa, mentre i missili devastavano Kiev e i combattimenti sanguinosi infuriavano in Ucraina, su Inside Over chi scrive propose, assieme a Emanuel Pietrobon, un focus politico ed economico su un tema fondamentale per l’Italia e l’Europa: l’energia. Si scrisse che per l’Europa era giunto il momento di pensare in grande e a maggior ragione per Roma fosse arrivata un momento decisivo. Finito il (comprensibile) momento della priorità data all’economicismo, arrivava quella della geopolitica. Lontana anni luce l’idea di diventare hub energetico del gas russo dopo la fine di South Stream, restava viva la forza della diversificazione energetica e la prospettiva della creazione di una “porta” mediterranea all’oro blu per sostituire le forniture di Mosca.

L’Europa e l’Italia oltre il gas russo

L’Europa, ha scritto l’Ispi, “nella sua disperata ricerca di un sostituto del gas russo ha guardato al pragmatismo più che alla coerenza. Mosca ha gradualmente chiuso i rubinetti delle sue esportazioni di gas verso l’Europa, che nel corso di quest’anno si sono ridotte dell’80%. Il peso del gas russo tra i fornitori dell’Ue è così sceso sotto il 10%“. Anche grazie all’impegno italiano.

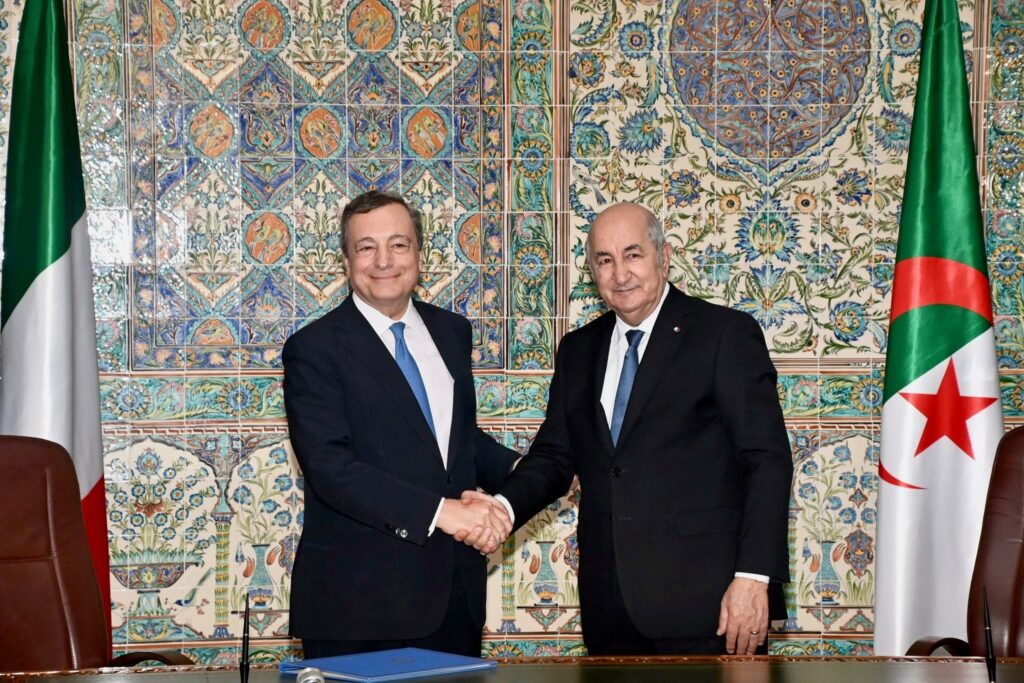

Nei mesi è nata la più ambiziosa strategia energetica mai sviluppata dal sistema-Paese italia dai tempi di Enrico Mattei: una corsa alle fonti ottimali di gas naturale per sostituire la dominanza russa, vicina al 40% delle forniture nel 2021, avviata da Mario Draghi e proseguita da Giorgia Meloni, che proprio al visionario manager democristiano di origini marchigiane ha intitolato il piano per la “caccia” al gas africano.

Il piano di Draghi e Meloni

L’Italia deve pensare in grande e Draghi e Meloni, in continuità, sembrano averlo compreso. Draghi ha avviato, e gli va riconosciuto il merito, una strategia di diversificazione a tutto campo. Ha fino all’ultimo giorno del suo mandato dato la caccia fino all’ultimo metro cubo di gas tra Algeria, Azerbaijan, Congo e altri Paesi. Ha spinto sul price cap al gas russo prima che il boom di agosto rendesse inattuabile la sua proposta di 80 euro al MWh, oggi riposizionata a 180 euro.

Ha costruito un asse con la Norvegia che oggi fornisce mediamente un quarto del gas naturale che arriva all’Italia, divenendo suo primo fornitore. In sinergia con Claudio Descalzi, Ceo dell’Eni e ministro degli Esteri-ombra del suo governo, Draghi ha costruito un sistema vincente di relazioni energetiche che Meloni ha approfondito. Mirando a rompere la maggiore diffidenza possibile che si poteva incontrare sul percorso: il timore dei Paesi “sostituti” della Russia che la corsa alle forniture avrebbe avuto carattere provvisorio.

Sfide di sistema

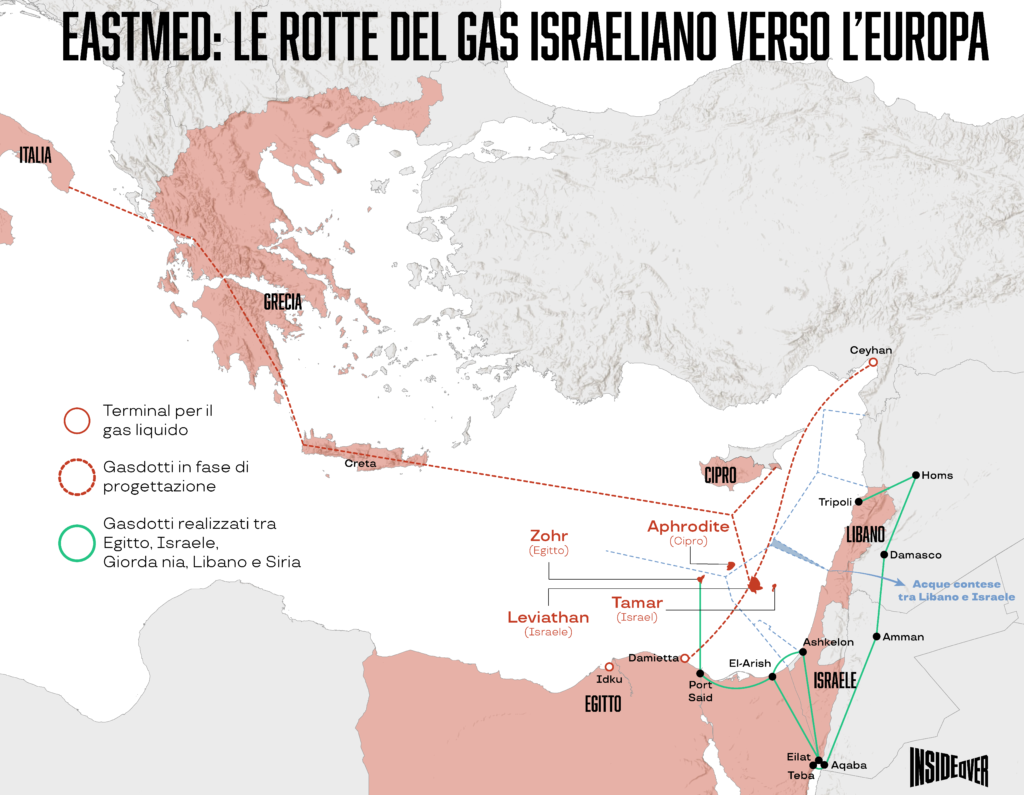

Il governo Meloni sta in quest’ottica accelerando su un grande progetto di sistema che proprio dall’energia prende il là: quello dell’alleanza dei gasdotti nel Mediterraneo. Capace di dare struttura al “piano Mattei”, di vivificarlo, di renderlo competitivo. In primo luogo il governo Meloni punta fortemente EastMed, gasdotto che può unire tra di loro Grecia, Cipro, Egitto; in secondo luogo sta costruendo un asse sistemico con Israele per promuovere la triangolazione tra l’apertura di Tel Aviv a East Med e lo smussamento delle pressioni turche sul progetto. Infine, dopo la distruzione di Nord Stream nel controverso incidente vuole riprendere in mano l’idea di fare dell’Italia l’hub del gas nel Mediterraneo con vista Europa.

Il grande progetto, in quest’ottica, è fondato sulla sinergia tra tre assi. In primo luogo, la garanzia delle forniture algerine e libiche. In cui Roma deve essere garante e protagonista, tenendo conto che il gas di Algeri contribuisce a finanziare indirettamente la Russia tramite armi e accordi e che la Libia va tutelata securitariamente. In secondo luogo, il grande gioco dei gasdotti nei Balcani per la distribuzione dell’oro blu, che vede protagoniste aziende quali Eni e Snam. In terzo luogo, l’apertura a una strategia pragmatica in Europa sulla gestione dei mercati energetici.

In quest’ottica il passaggio è, per citare le riflessioni di Stefano Zamagni, da un’etica dell’utilità a una delle virtù. Nell’utilitarismo energetico a fare la differenza è stato unicamente il fattore-prezzo. E questo ha alimentato il crescente legame con la Russia e la conseguente dipendenza. Nell’epoca del “virtuosismo” energetico a farla da padrone sono la geopolitica e l’interesse nazionale. L’Italia si è trovata a cambiare domanda prospettica nella sua politica energetica. Da “dove trovare gas a buon mercato?” si è passati a riflette sul tema di “dove trovare approvvigionamenti sicuri da partner affidabili?”. Un friendshoring energetico guidato direttamente da Palazzo Chigi oltre le competenze di ogni ministero, data la dipendenza sistemica della sicurezza economica nazionale da questa partita.

Rischi e opportunità

Tale approccio impone ovviamente rischi e opportunità. L’Italia spinge per il decoupling energetico dalla Russia e un domani potrà far pesare nei suoi confronti una maggiore resilienza, ma nel breve periodo questa strategia impone dei costi. L’esempio dello sviluppo dei terminal di gas naturale liquefatto da parte di Snam lo testimonia: serviranno centinaia di milioni di euro di spesa per aumentare la capacità di rigassificazione.

La seconda problematica è quella del fatto che l’Italia mira a essere un hub del gas in una fase in cui la domanda di oro blu dell’Europa è data in declino del 25-30% in un decennio. Ma lo sviluppo infrastrutturale consente di pensare alla sinergia tra opportunità di rafforzamento del Paese sul gas e infrastrutture dual use con ricadute sulla transizione energetica: si pensi al caso dell’idrogeno.

Infine, la diversificazione delle forniture impone di diversificare a sua volta l’attenzione nei confronti dei Paesi di riferimento per la crescita delle forniture di oro blu. Casi come le tensioni tra Algeria e Marocco o Azerbaijan e Armenia riguarderanno da vicino anche il sistema-Paese. Ma uno Stato maturo deve tenere in conto anche la prospettiva di sfide mulltidimensionali.

Infine, l’Italia delega una fetta importante della sua sicurezza energetica alle sue partecipate pubbliche come Eni e Snam. La sicurezza diventa funzione della corretta governance di queste aziende e ciò pone un problema di corretta gestione dei processi di rinnovo dei Cda, che per il Cane a sei zampe si avvieranno a breve.. Ma si pone anche un’attenzione sull’italianità assoluta del processo di diversificazione. Pensato a Palazzo Chigi, non imposto da terzi e attuato dalle energie dell’impresa e del mercato. Per permettere all’Italia di navigare nell’attuale caos energetico.