L’Unione europea sta per imboccare una strada precisa per tentare di superare la crisi sanitaria ed economica dovuta alla diffusione del coronavirus. L’ultimo Consiglio europeo sembra infatti aver confermato quanto era stato già stabilito dai ministri dell’economia riunitisi all’Eurogruppo di inizio aprile.

Il mistero delle condizionalità del Mes

Tramontata del tutto l’idea di emettere gli eurobond, la strada tracciata sembra ora portare al tanto discusso Mes, ovvero il Meccanismo europeo di stabilità. In merito a questo meccanismo permangono infatti molti dubbi, su tutti l’effettiva presenza di condizionalità stringenti per quei Paesi che ne faranno utilizzo. Se da una parte la narrazione prevalente tende a rassicurare l’opinione pubblica sull’assenza di condizionalità, tranne che per l’obbligo di destinazione sanitaria dei fondi del Mes, dall’altra non è ancora chiaro come e quando il Trattato potrà essere modificato per mettere nero su bianco la condizione della “non condizionalità”, attualmente assente dal testo.

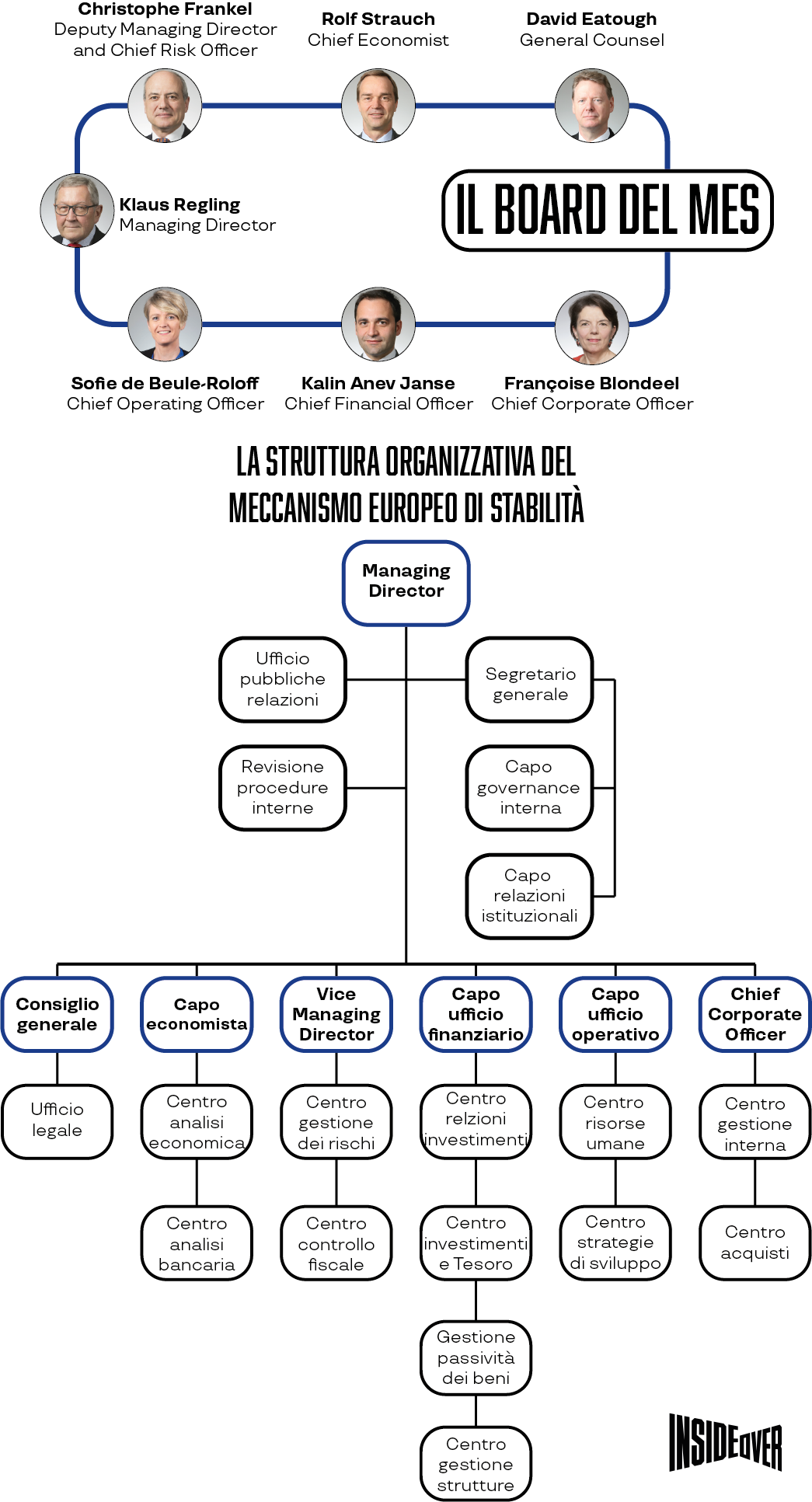

Gli Stati europei che intenderanno accedere al Mes potrebbero non ritenere sufficiente una semplice stretta di mano come prova dell’avvenuta modifica del trattato. Il dilemma della presenza di condizionalità non sembra poi essere stato sciolto nemmeno dallo stesso direttore del Mes, Klaus Regling, che in una recente intervista al Corriere della sera sembra contraddirsi all’interno della stessa frase.

Prima affermando che: “L’Eurogruppo lo chiarisce, dicendo che il solo requisito per ottenere il prestito è nel modo in cui si spende il denaro”. Mentre una riga dopo sembra dire l’esatto contrario: “Tutti gli Stati membri dell’Unione europea restano impegnati a rafforzare i loro fondamentali in base al quadro di vigilanza europeo, inclusa la flessibilità”. Rafforzare i fondamentali nel gergo europeo significa infatti ridurre il rapporto debito Pil, implicando quindi una ristrutturazione vigilata del debito.

Grecia, una vittima del Mes

In mezzo a questi dubbi occorre quindi osservare cosa è successo a quei Pesi europei che finora hanno avuto accesso ai fondi che hanno preceduto l’attuale Mes e ad esso si rifanno per principi e natura. Partiamo dalla Grecia. Molti osservatori ultimamente si limitano a constatare la crescita del Pil ellenico come prova del successo dell’utilizzo del prestito europeo.

Tuttavia prendendo in esame altri dati, emerge una situazione più complessa: il reddito pro capite rimane infatti inferiore del 30% rispetto al periodo pre crisi mentre la disoccupazione rimane al 20%. L’utilizzo del fondo con le sue condizionalità sembra poi aver avuto in Grecia ripercussioni anche sulla struttura demografica del Paese. Come riportato da Money.it: “Dal 2011 al 2018 la popolazione è calata di 380mila unità. Questo anche perché il tasso di natalità è fra i più bassi al mondo. E ciò inevitabilmente ha ripercussioni sulla situazione economica e la vivibilità della principali città greche”.

Oltre alla demografia, il vecchio Mes ha cambiato anche la geografia economica greca, con l’ingresso di capitale straniero nelle principali aziende un tempo di proprietà pubblica: tra queste il porto del Pireo ora in mano cinese, gli aeroporti in mano alla Germania e il mercato immobiliare in preda alle speculazioni di miliardari russi.

Le regole sul Mes a corrente alternata

Discorso leggermente diverso deve invece essere applicato per Spagna, Portogallo e Irlanda che pur avendo usufruito del fondo salva Stati, non sembrano essere dovuti sottostare almeno inizialmente alle rigidità delle sue condizioni. Osservando infatti lo storico del rapporto deficit Pil, si può notare come dal 2008 al 2019 la media sia la seguente: 7,2% per l’Irlanda, 6,38% per la Spagna e 5,05% per il Portogallo.

Il rapporto debito Pil sembra seguire lo stesso andamento. In Spagna è più che raddoppiato passando dal 35% del 2008 al 97% attuale, in Portogallo è passato dal 72% del 2008 al 122% attuale e anche in Irlanda è più che raddoppiato dal 23% del 2007 al 63% di oggi. Tuttavia, al netto degli sforamenti, alcuni dati economici sembrano descrivere una situazione non troppo positiva. In Spagna per esempio il livello dei redditi sembra essere cresciuto vertiginosamente solo per l’1% della popolazione, mentre per le fasce inferiori è crollato. Un dato confermato dall’andamento dei salari, che hanno subito tagli di oltre il 4% in spagna e dell’8% in Portogallo.

Per l’Irlanda occorre dire che negli ultimi anni è stata libera di adottare un’imposizione fiscale ben al di sotto della media europea, in grado di attrarre capitale straniero, sottraendo spesso gettito fiscale ad altri stati membri. Pare quindi che il Fondo salva stati nel prestare i soldi non segua una logica rigida e precisa come sembrerebbe emergere dal testo del trattato, ma segua invece il principio dei due pesi e due misure, con trattamenti diversi riservati a seconda dello stato indebitato e della situazione contingente.

Da un lato c’è la Grecia costretta a rispettare fino alla virgola le condizionalità del trattato. Dall’altra, Stati liberi di sforare il deficit e aumentare a dismisura il debito pubblico, con l’Irlanda libera anche di fare dumping fiscale. Insomma il Mes sembra incarnare tutte le contraddizioni della costruzione europea che adotta regole che valgono a seconda degli equilibri politici e degli interessi economici contingenti. E chi intende ricorrere a questo fondo in futuro deve essere consapevole dell’estrema volatilità delle regole che saranno sancite.