Nel quadro delle crescenti tensioni nell’Indo-Pacifico, e riferendoci a quel settore comprendente la fascia marittima che va dal Mar Cinese Meridionale al Mar Giallo, risulta interessante analizzare come la Cina percepisce la minaccia statunitense, e in particolare quella aeronautica, stante il peso specifico dell’U.S. Air Force all’interno della capacità di deterrenza convenzionale e nucleare statunitense.

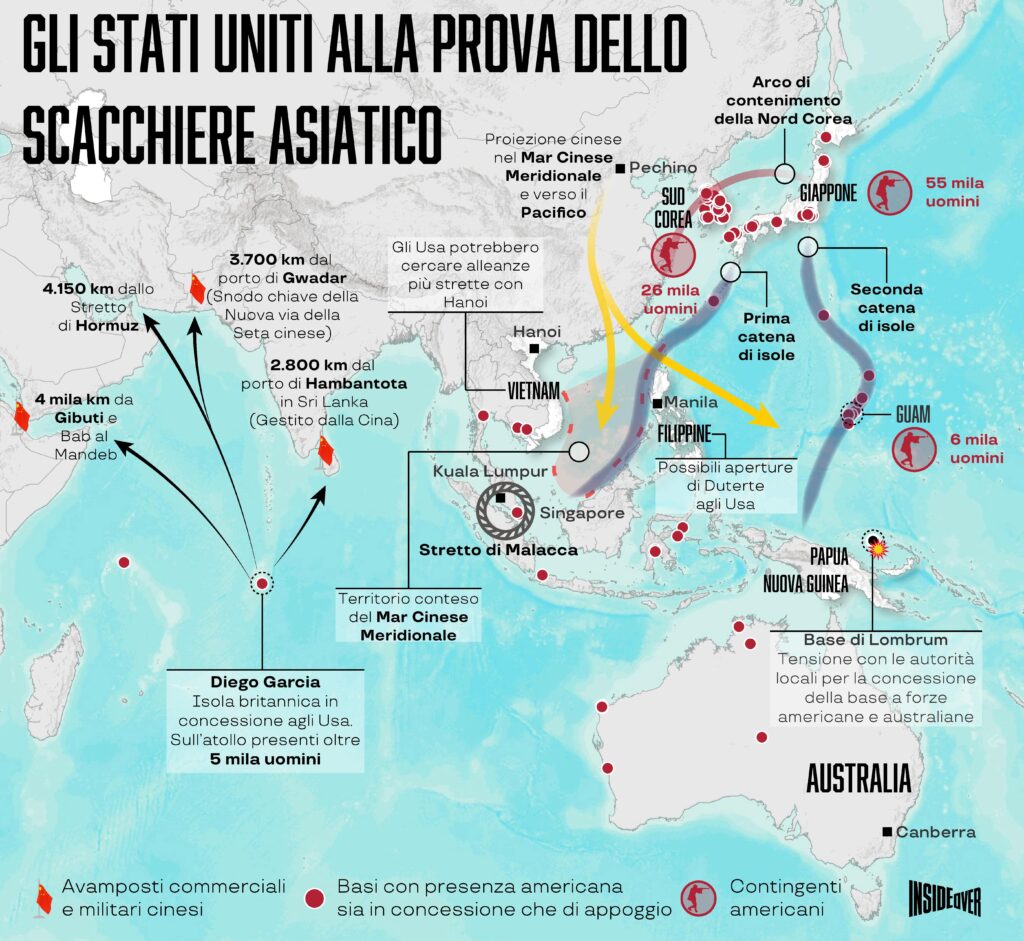

Gli Stati Uniti hanno una serie di basi aeree permanenti nella regione: in Corea del Sud a Osan e Kunsan, in Giappone a Kadena, Misawa e Yokota che si aggiungono alla base Andersen dell’isola di Guam, nell’arcipelago delle Marianne. In più, l’aeronautica Usa può contare sull’aeroporto militare di Clark, nelle isole Filippine non lontano da Manila, che ospita quasi stabilmente dal 2016 un contingente aereo destinato alla sorveglianza ravvicinata del Mar Cinese Meridionale. Recentemente Washington ha deciso di cominciare i lavori di ripristino di un secondo scalo aereo alle Marianne (a Tinian) e ha dimostrato la possibilità di utilizzare scali australiani per i propri bombardieri strategici: a inizio luglio due B-2 sono giunti presso la base aerea di Amberley non lontano dalla città di Brisbane, per attività di rotazione della task force bombardieri a sostegno dell’iniziativa di cooperazione rafforzata (Eac – Enhanced Cooperation Initiative) nell’ambito dell’accordo Force Posture tra Stati Uniti e Australia (del 2017). Questo particolare dispiegamento è in linea con gli obiettivi di prevedibilità strategica e imprevedibilità operativa della Strategia di Difesa nazionale Usa che vuole l’utilizzo flessibile delle forze per modellare in modo proattivo l’ambiente strategico mantenendo la capacità di rispondere alle contingenze in modo pronto e garantendo al tempo stesso la preparazione per un conflitto di lungo termine.

Pechino guarda con particolare apprensione a questo dispiegamento di potenziale aereo, e tiene sotto osservazione i progressi aeronautici statunitensi soprattutto per quanto riguarda la componente di attacco strategico. Questa attenzione si spiega anche, ma non solo, con l’avanzamento dei programmi per missili da crociera ipersonici statunitensi, che dopo una partenza alquanto incerta, stanno dimostrando di arrivare a maturazione. L’esempio dell’Agm-183A, benché a prima vista si possa considerare emblematico delle difficoltà incontrate dati i suoi iniziali fallimenti, è invece indicativo della rapidità con cui l’industria statunitense sta colmando il divario ipersonico che la separa da Russia e Cina: il vettore, infatti, insieme all’Hacm (Hypersonic Attack Cruise Missile), resta presente nel bilancio della Difesa sebbene con un piccolo ritocco a ribasso e ha un orizzonte posto nel biennio 2023/2024.

Questi sistemi missilistici, associati a lanciatori come i B-52, pongono una sfida alle difese cinesi, che sarà ulteriormente messa alla prova dall’ingresso in servizio del nuovo bombardiere strategico stealth B-21 “Raider”, che dovrà sostituire i B-2 in funzione di deterrenza nucleare come parte della triade atomica. Lo sviluppo di questo velivolo è stato particolarmente veloce: il programma è cominciato a febbraio del 2016 e a dicembre di quest’anno ne è previsto il roll out col primo volo a inizio del 2023.

La percezione della minaccia statunitense da parte di Pechino si delinea molto bene in un recente articolo apparso sul Global Times, che come sappiamo è una delle voci del Politburo. Gli autori, esperti del settore, affermano che l’aggiornamento dei B-52 e l’arrivo dei B-21, che diventeranno il nucleo dell’aviazione strategica Usa nei prossimi decenni, comportano una ridefinizione delle difese aeree cinesi e dello stesso strumento aereo nazionale.

Il nuovo B-52 sarà dotato di aggiornamenti tra cui nuovi motori Rolls Royce F130, una variante del radar An/Apg-79 del tipo Aesa (Active Electronic Scanned Array) utilizzato già sul caccia F/A-18EF e una cabina di pilotaggio aggiornata.

Gli Stati Uniti ora operano tre tipi di bombardieri strategici: il bombardiere B-52H di prima generazione, il bombardiere B-1B di terza generazione e il bombardiere B-2A di quarta generazione. Secondo il piano della U.S. Air Force, il B-1B e il B-2 verranno ritirati dal servizio dopo che lo sviluppo del B-21 sarà completato, con i B-1B, lo ricordiamo, che hanno perso la capacità di attacco atomico tra il 2007 ed il 2011, quando l’ultimo “Lancer” venne adeguato alle clausole del nuovo trattato Start sulla riduzione degli armamenti nucleari e loro lanciatori. La nuova motorizzazione dei B-52 potrebbe prolungarne la vita sino al 2045/2050 e successivamente l’U.S. Air Force farebbe affidamento solo al B-21, probabilmente affiancato da un nuovo velivolo progettato in quel lasso di tempo. L’attuale forza complessiva da bombardamento strategico statunitense comprende 20 B-2A, 61 B-1B e 76 B-52H, per un totale di 157 velivoli, sebbene non tutti siano disponibili nel medesimo momento. In particolare, nei piani della forza armata, c’è di ridurre la forza di B-1 a 45 esemplari, portando il totale a 142 velivoli complessivamente.

Ciò significa che solo il più vecchio B-52 – nella versione migliorata – e l’ultimo B-21 rimarranno in servizio sino al 2045. Questi due velivoli, come leggiamo ancora sul Global Times, formeranno una combinazione di un bombardiere di fascia alta e uno di fascia bassa. Il B-52, secondo Pachino, ha poche capacità di penetrazione delle difese aeree e l’aeronautica americana potrebbe fargli lanciare missili da crociera ipersonici in fase di sviluppo dall’esterno delle bolle A2/Ad cinesi. Secondo l’analisi cinese, tali missili però sono costosi e in numero limitato, quindi il B-21 di fascia alta trarrà vantaggio dalla sua elevata capacità invisibile per penetrare le linee di difesa e utilizzare munizioni economiche come le bombe Jdam (Joint Direct Attack Munition). Pertanto, secondo gli autori, la Cina deve prepararsi per questa tattica statunitense, poiché i due tipi di bombardieri potrebbero essere schierati contemporaneamente. L’Esercito Popolare di Liberazione dovrebbe quindi sviluppare le sue capacità di rilevamento e intercettazione a lungo raggio schierando aerei e navi da guerra più lontano dal continente, nelle regioni delle “acque blu”. Viene affermato anche, un po’ ottimisticamente dato che non sappiamo ancora l’autonomia stimata del velivolo, che il B-21 avrebbe una portata più breve rispetto al B-2 e quindi dovrebbe fare affidamento su basi operative avanzate, quindi attaccarle è la strada da percorrere. Qualcosa che è reso possibile dalla consistenza dell’arsenale missilistico cinese in cui sono particolarmente numerosi i sistemi a raggio medio e intermedio.

Viene anche affermato che “la Cina può anche imparare dallo sviluppo dei bombardieri strategici degli Stati Uniti”, sostenendo che il bombardiere nazionale H-6 ha ricevuto molti aggiornamenti che ne hanno fatto un velivolo a medio/lungo raggio: una posizione alquanto opinabile. Si dice anche che, una volta sviluppato, il bombardiere di nuova generazione H-20 sarà allo stesso livello del B-21 e probabilmente lo supererà in alcuni aspetti. Altra posizione che ci risulta più frutto della propaganda che di una reale valutazione di due macchina che, fondamentalmente, ancora nessuno ha visto pubblicamente.

Riassumendo quanto affermato dai due esperti cinesi, si può constatare come la retorica dell’articolo sia improntata alla sottolineatura della minaccia aerea statunitense in funzione del sostegno della politica espansiva nell’Indo-Pacifico: il passaggio chiave è infatti quello della necessità di schierare assetti nelle “acque blu”, quindi giustificante anche della nuova politica nazionale di costruzioni navali. Una Cina proiettata nel profondo dell’Indo-Pacifico che solleva quindi timori al Pentagono, che a volte tende a esagerare la narrazione del divario da colmare per fini legati al sostegno del complesso militare-industriale: del resto, se è vero che Pechino ha la prima flotta per numero di unità al mondo, è anche vero che non è la più potente, e non è nemmeno mai stata ancora seriamente chiamata a operare in uno scenario bellico. Allo stesso modo, anche le armi ipersoniche, ad esempio, non hanno ancora subito la prova del campo di battaglia: un fattore fondamentale per capirne la reale efficacia e affidabilità.